|

|

Популярные авторы:: Кларк Артур Чарльз :: Горький Максим :: БСЭ :: Чехов Антон Павлович :: Борхес Хорхе Луис :: Joyce James :: Лондон Джек :: Толстой Лев Николаевич :: Фармер Филип Хосе :: Азимов Айзек Популярные книги:: The Boarding House :: Бурый волк :: Обман :: Подземная Москва :: Справочник по реестру Windows XP :: Единственный способ :: Чужое :: Движущая сила :: Легенды о звездных капитанах :: Мятежная княжна |

Художник Константин ВасильевModernLib.Net / Культурология / Доронин Анатолий Иванович / Художник Константин Васильев - Чтение (стр. 2)

Как-то вечером, возвращаясь на электричке в родной поселок, Шорников сказал ему: – Сегодня были с Прониным на заседании студенческого научного общества. Там один парень подал интересную мысль: создать в институте конструкторское бюро по цветомузыке. Пока, правда, неясно, что из этого может получиться… – Это же идея! – загорелся Константин. – Организуем концерты цветомузыки. – Концерты?!. – Да!… А знаешь, у Скрябина в симфонии «Прометей» есть цветомузыкальная строка – «Люче». До сих пор идея композитора по-настоящему не реализована. На следующий же день друзьях энергично взялись за работу. Начались серьезные поиски людей, занимавшихся когда-либо этой проблемой, поиски литературы. Обратившись в архивы Казанской консерватории, чтобы разыскать партитуру Скрябина, документы о нем, они встретили там энтузиастов, поддержавших их начинание. Это были Лорэнс Блинов, будущий композитор, а в то время студент консерватории, и молодой преподаватель Абрам Григорьевич Юсфин, возглавивший в дальнейшем музыкальную часть студенческого конструкторского бюро «Прометей».

Юсфин слыл человеком, хорошо знавшим современных западных и наших отечественных композиторов-модернистов. В его личной библиотеке хранилось много книг по основным направлениям формалистического искусства. Он-то и взялся за расшифровку строки «Люче». Проблем перед ним возникало много, но, как музыкант, он с ними справился. В свою очередь, студенты-конструкторы создали инструменты цветомузыкального оркестра: серию пультов для семи цветов. Каждый пульт управлял своим цветом на громадном экране. К первому публичному концерту СКБ Васильев нарисовал портрет Скрябина в условно стилизованной манере – прямыми штрихами (тушью на ватмане). Портрет этот стал началом целой серии графических портретов известных композиторов. Сегодня Васильев в этих студенческих работах открывается зрителю как одаренный график. Несколько смелых, точных, одному художнику ведомых линий – и оживают Лист, Римский-Корсаков, в страстном творческом порыве запечатлен Моцарт… Дружба с Юсфиным сыграла определенную роль в судьбе Васильева, подтолкнув его к новым поискам в живописи. Константина не удовлетворял круг задач, решаемых импрессионистами, и он перешел к сюрреализму и абстрактному экспрессионизму. В библиотеке композитора ему представилась возможность познакомиться с творчеством Сальвадора Дали, Ива Танги и других заинтересовавших его сюрреалистов, с одной стороны, и абстрактных экспрессионистов Мотервелла, Джексона Поллока, Хуана Миро, Василия Кандинского – с другой. Разрабатывая новые направления, художник создал целую серию интересных произведений в сюрреалистическом ключе, таких, как «Струна», «Атомный взрыв». Ими особенно восторгался Юсфин, любивший поговорить о серьезности этих формалистических работ. Однако самого Васильева быстро разочаровал формальный поиск, в основе которого лежал натурализм.

– Единственное, чем интересен сюрреализм, – делился он в друзьями, – это своей чисто внешней эффектностью, возможностью открыто выражать в легкой форме сиюминутные животрепещущие стремления и мысли, но отнюдь не глубинные чувства. И, проводя аналогию с музыкой, сравнивал это направление с джазовой обработкой симфонической пьесы. Во всяком случае, деликатная, тонкая душа Васильева не приняла определенной легкомысленности форм сюрреализма: вседозволенности выражения чувств и мыслей, их неуравновешенности и обнаженности. Художник почувствовал его внутреннюю несостоятельность. Несколько дольше продолжалось увлечение Васильева абстрактным экспрессионизмом, относящимся к беспредметной – живописи и претендовавшим на большую глубину. Столпы абстракционизма утверждали, например, что мастер рисует не тоску на лице человека, а саму тоску, то есть для художника возникает иллюзия полного самовыражения. Подобная концепция не могла не увлечь людей такой богатой фантазии, как Константин и его друзья. К этому времени Васильев окончил художественное училище и вернулся работать в свой родной поселок. Но круг его друзей нисколько не сузился. Напротив, к наезжавшим довольно часто к нему товарищам добавились новые: Анатолий Кузнецов – студент Московского физико-технического института и Юрий Михалкин – весьма способный музыкант, преподававший в музучилище. Пытаясь найти свою форму самовыражения в искусстве, Васильев напряженно работал, порой не различая дня и ночи. Обычно он ставил на проигрыватель пластинку, надевал наушники, чтобы не беспокоить близких, и уходил в творческий поиск. Но когда бы к нему ни зашли друзья, как бы он при этом ни был увлечен работой, Константин откладывал в сторону кисти, накрывал холст и встречал гостей с неизменным радушием, посвящая им все свое время, забывая порой на неделю, на две о любимом труде. Но этот же человек с поразительной быстротой создавал художественные вещи, когда никто ему не мешал, когда никто в нем не нуждался, когда не надо было нянчить племянницу, развлекать друзей и знакомых. Вот каким запомнился памятный день первой встречи с художником Юрию Михалкину. «Теплой августовской ночью мы, пятеро юнцов, беззаботных, жаждущих новизны, чего-то необычного, возвышенного, прибыли в поселок Васильево. Еще утром Кузнецов, у которого я отдыхал в летнем домике на берегу Волги, сказал мне: „Ну что мы здесь сиднем сидим? Тут рядом один малый толковый живет – художник. У него есть музыка, которую ты так хочешь послушать – из французского авангардизма. Едем!“ Но какие-то срочные дела, возникшие у Анатолия, задержали нас, а потом вдруг у него родилась мысль: объединиться всем друзьям детства и махнуть к художнику. Поэтому только поздно вечером, последней электричкой, прибыли мы наконец всей компанией в Васильево. – Не волнуйся, Костя еще долго будет работать, – успокоил меня Кузнецов. Мы шли лесной просекой, под высоченными соснами; добравшись до лесопильного завода, ощутили свежесть волжского ветра. Звездное небо высвечивало высокие одноэтажные и в два этажа русские срубы без единого огонька в огромных окнах. Поселок уже спал. Ночная затаенность и долгий путь к художнику усиливали во мне предчувствие встречи с чем-то необычным. Но жила в душе и настороженность: а может быть, художник этот – обычный позер? – Вот клуб, – сказал кто-то, – завернем за угол и увидим его окно. И действительно за поворотом светилось одинокое окно, вызволяя из тьмы палисадник, а в нем – живописный куст сирени. Толя Кузнецов ринулся вперед, забарабанил по стеклу: – Кто там? – довольно строго откликнулся звонкий баритон. – Э, да что ты спрашиваешь, свои. – Кузнецов настежь открыл окно, рассмеялся. И вот через какие то секунды перед нами распахнули двери в сени: – А, заходите, заходите. Я последним, с легким сожалением, поднялся на крыльцо, подумал: «Всегда наши встречи бывают подготовлены. Вот и сейчас там, за кулисами, голос хороший, дикторский. А посмотришь на актера, и настолько все неинтересно, настолько заезжено…» Вошел в длинный и очень узкий коридор, заставленный большими картинами. Сразу направо кухня – маленькая, но очень уютная. В ней – старинный буфетик, напротив него печь-голландка, у окна маленький столик, за которым, однако, все мы чуть позже прекрасно разместились. Но меня интересовал Костя, каков же он? И вот из своей комнатки-мастерской, прибрав по заведенному им правилу холсты и краски, вышел человек – в гимнастерке, подтянутый, стройный. Никакой позы, расхлябанности. Во взгляде твердость и одновременно притягательное обаяние. Светлые проницательные глаза смотрели на меня – единственного нового человека в компании – остро, изучающе. Нас представили друг другу. Узнав о моем увлечении музыкой, Костя предложил сесть рядом, стал задавать вопросы, разговорился, искренне заинтересованный в собеседнике. Я поймал себя на мысли, что не испытываю никакого неудобства, общаясь с незнакомым человеком. В дверь неожиданно постучали. Вошла Клавдия Парменовна. Было два часа ночи. И по тому, как вдруг все затихли, стало ясно, что каждый из нас почувствовал бестактность столь позднего визита. Но, к своему удивлению, мы вдруг услышали: – Ничего, ребята, гостите. Лишь бы сын вас хорошо приветил. А я пойду стелить. В конце концов и вы захотите отдохнуть. Костя пригласил всех в свою комнату – крошечную мастерскую, где, как я узнал позже, почти все было сделано его руками. Даже черный кожаный диван, на котором он спал, художник смастерил сам, обтянул его, заполнив соломой. Поражало только, как можно было в этой небольшой комнате так просторно и уютно разместиться. Все шестеро человек расселись, и Костя сумел своей увлеченностью как бы загипнотизировать нас, настроить на трепетное восприятие музыки. А когда он выключил свет и глубокий мрак лишил нас чувства времени и пространства, воцарилась полная тишина. С реальностью связывал нас лишь зеленый глазок магнитофона… Музыка представлялась красивой, загадочной. Все ее звуковые выкрутасы, столкновения гармоний, едва нарождающиеся и тут же уплывающие музыкальные красоты казались чем-то значительным, неким звуковым волшебством. Возможно, такое восприятие подготовила сама обстановка: ночь, тишина, эти кусты, заглядывающие в открытое окно, светящийся зеленый огонек магнитофона – и люди, молодые, своенравные, вдруг затихшие в едином желании постичь сокрытое в нагромождении звуков. Но бесспорно и другое: на нас действовало присутствие Константина. Позже я часто убеждался в его удивительной способности увлекать других своими интересами. И потом, когда мы с ним слушали Гайдна, и когда вместе гуляли по лесу, на меня неизменно действовал импульс его обаяния: его заинтересованность творца, как будто мы слушали собственное его произведение или шли по лесу, выращенному им самим… Костя был энергичным человеком, и весь заряд этой энергии он отдавал тому, чем увлекался, а значит – и чем жил, проявляя при этом высочайшую сосредоточенность. И это не могло не действовать на окружающих. … Спали мы в соседней с мастерской комнате, на полу, всего часа два. Проснулись в шесть. И как-то по-деревенски встряхнулись, ощутили себя отдохнувшими, бодрыми. С любопытством я разглядывал комнату: добротный письменный стол, книжный шкаф – и картины, картины. Идеальный порядок во всем. Безукоризненная чистота на письменном столе. Книги и необходимые предметы разложены, словно перед инспекторской проверкой. Но я никогда при других своих наездах к Константину не замечал, чтобы он сдувал пылинки или, тщательно расставляя вещи, оценивающим взглядом смотрел на них издалека, вблизи. Нет. Вещи как бы сами естественно ложились на свои места. Где карандашу, листу бумаги, приспособлению для черчения надлежало быть, там он будет и через год, и сразу же его можно взять. Костя подходил к книжному шкафу и не глядя брал книгу, которая ему в данный момент требовалась. Такое отношение к делу свойственно людям исключительной внутренней собранности, большой духовной силы. Годами наблюдая за Костей, убедился, что без этого не было бы Константина Васильева. Он делал все легко и споро, без игры в какое-то большое и нужное дело. … Потом был легкий завтрак, прогулка. И опять мы слушали музыку… Звучала классика: Чайковский, Моцарт, Бах. Друзья рекомендовали мне Васильева как художника – фанатика модернизма. «А раз так, – думал я, – значит, он ничего иного не признает». Но в первый мой приезд к нему и много раз позже мы слушали самую разнообразную музыку, в том числе записи русских народных песен. Помнится, через год, когда мы вместе поехали в Москву, он в магазине на улице Кирова покупал много нот клавирной музыки, подобрал Чайковского «Щелкунчик», а потом, обернувшись вдруг к отделу народных песен, сказал: «Были бы у меня деньги, я бы все эти северные русские песни скупил». … И вот мой памятный визит к Константину подошел к концу. Опять станционная площадь, только теперь взгляд – из отъезжающего поезда. За спиной Васильева светлела та же просека меж взлетающими тонкими соснами. Было много солнца. A он стоял, улыбающийся, с таким светлым, созерцательным лицом. И я представил, как мы уедем, а он вернется к неоконченному холсту и продолжит труд». Шорников вспоминал, что в один из таких нечаянных визитов к другу он застал Васильева за работой над большим, в несколько квадратных метров, полотном. Олег сразу догадался, что это та самая работа, идеей создания которой Константин с ним недавно поделился. Называться она должна «Лярго» – по наименованию взволновавшей художника третьей части пятой симфонии Д. Шостаковича. Но Олег хорошо знал и то, что Васильев был чрезвычайно требователен к себе и никому не показывал незавершенную работу, даже родной матери. Однако, повинуясь сильному желанию, Шорников вдруг проникновенно посмотрел в глаза другу и попросил: – Покажи, Костя… Васильев удивленно вскинул брови, встал, походил по комнате. Потом решительно подошел к картине и, слегка сдвинув накрывавшее ее полотно, приоткрыл край работы… Даже этот кусочек холста, показанный из-за занавеса, поразил Олега, а позже, когда Васильев представил законченное произведение, зазвучавшее в полный голос, друзья восхищенно заговорили о нем. Картина иллюстрировала симфонию Шостаковича; она была, конечно, самостоятельным произведением, но сильно перекликалась с музыкой. Увидев на огромном белоснежном холсте нанесенные черной масляной краской дрожащие линии на фоне массивных черных форм, зритель словно чувствовал нервную партию скрипок в мощном звучании всего оркестра. Нужно было обладать тактом и чутьем Константина Васильева, чтобы вот так мастерски создать из двух контрастных цветов беспредметные формы, имеющие сильное эмоциональное воздействие. Очень скоро интересы друзей претерпели очередные изменения. Шостакович отошел на второй план, появилась музыка, как бы идущая в ногу с беспредметной живописью. Особенно увлек Васильева в то время Мессиан, в музыке которого звучание музыкальных инструментов заменялось звуками самой природы и различными искусственными шумами. Константин сам взялся за создание конкретной музыки. В поисках натуральных звуковых материалов он уходил в лес. Осенью, в пору листопада, когда подолгу не было дождя и листья сухо шуршали под ногами, Константин обувал сапоги и, шагая по листве в нужном ритме, создавал «музыкальную» фразу. А чуть позже, когда появлялся первый ледок, устраивал концерты лесной музыки. Брал, например, льдинку и пускал ее по хрупкому льду. Та подпрыгивала, задевая за бугорки, посвистывала. Или, отыскав кол, втыкал его в лед с размаху, как копье. Звонкий взрыв разрывал озеро. Какой-то замирающий звук дробился осколками, прокатывался подо льдом. Заинтересовавшие его звуки он записывал на магнитофон, нередко воспроизводя их голосом. Потом демонстрировал друзьям свои опусы. Они были короткими – от полутора секунд до двух-трех минут. Набор шумов, скрипов, звонов обрабатывал трансформацией, перекруткой, вклейкой магнитофонной ленты таким образом, что получался как бы новый звуковой материал, скрепленный общей конструкцией… Васильев хотел слышать звуки в их чистом, первозданном виде, расчленять на простые составляющие и жонглировать ими. Видимо, на определенном этапе творческих поисков это было ему необходимо. Хотя при его исключительной природной музыкальности увлечение конкретной музыкой многим в то время казалось странным. Ведь он настолько тонко воспринимал музыку, что преподаватели Казанской консерватории (а у Кости были друзья в этой среде) не хотели верить, будто у него нет специального музыкального образования. Самостоятельно он научился разбираться в нотах, клавирах, партитурах. В клавирах он запоминал всю оперу и потом мог цитировать ее. В его творческой лаборатории постоянно шла работа… Музыкальные эксперименты находили отражение и в эскизах художника. Эти абстрактные эскизы исключительны своей белизной, контрастирующей с черными пятнами, которые располагаются так, что все поля вокруг кажутся беспредельными, необъятными, подобно световому заоблачному разливу. Но если присмотреться, там проступают тона: серый, перламутровый. Поражает удивительная конструкция черного с оттенками нежно-серого. По-видимому, именно тогда, ощупью, подходил художник к своей удивительной находке – свинцово-серебристому цвету облаков, который неизменно будоражит чувства зрителя. Но Васильев все больше сознает, что чистый формальный поиск не дает удовлетворения художнику и не делает его необходимым людям. Модернисты, теоретики этих направлений утверждали, что беспредметное искусство не направлено ни к кому и ни к чему, оно выражает только самого автора – поэтому оно обязано быть кружковым искусством, для малого, весьма ограниченного круга ценителей. А в сознании Константина упрямо билась одна и та же мысль: «Самовыражение для художника не самоцель. Он должен работать для людей». Константин стал все чаще и чаще говорить друзьям о том, что формальный поиск кончается ничем, ведет в тупик, что логическим завершением модернизма является черный квадрат. Как раз в это время получил он письмо от Саши Жарского, уехавшего из Казани после окончания художественного училища. «… Мне тяжело слышать, что ты уничтожаешь некоторые свои работы. Я еще раз советую не делать этого. В минуты, когда меняется мировоззрение, спрячь то, от чего ты отходишь. Спрячь и не смотри… Ты знаешь, что ты большой художник, значит, даже если твоя философия в искусстве изменяется, то все равно ты сделал способные работы. Но много мыслить и мало практически работать – к этому можно быстро привыкнуть и стать ненужным теоретиком. Это страшная штука; потом, когда покажется, что мысль стала кристальной, – руки откажутся осуществлять ее, поздно будет спрашивать, куда девались способности…» Но Васильев безжалостно уничтожал то, чем еще вчера восхищались друзья. Его не могло уже удовлетворить жонглирование формами. Овладев изображением внешних форм в совершенстве, научившись придавать им особую жизненность, Константин мучился мыслью о том, что за этими формами ничего, в сущности, не скрывается, что, оставаясь на этом пути, он растеряет главное – творческую духовную силу – и не сможет выразить по-настоящему своего отношения к миру. Найдя в себе мужество навсегда отказаться от прежнего направления, Васильев не знал еще, каким будет новое. Тогда он еще не думал о традиционном реализме, очевидно, полагая его исчерпавшим себя благодаря гению великих мастеров прошлого, перед которыми художник всегда преклонялся. И пока он не видел, а точнее, не испробовал по-настоящему другого творческого пути, к нему пришло незнакомое раньше чувство опустошенности и отчаяния. Он оставил живопись, не делал никаких зарисовок, даже эскизов. В эти несколько месяцев полного творческого бездействия Константин особенно близко сошелся с Шорниковым. Олег, по шутливому выражению Васильева, представлял собой «смесь славянской каши с чухонским маслом». Впрочем, «масло» это занимало изрядную долю. Его родословная ниточка, тянувшаяся по линии отца к марийским корням, накрепко связала этого человека с лесом, нетронутой природой… Свое свободное время он проводил в самых глухих лесных уголках, на проделанных им заветных тропках. Тихий и величественный лес был его творческой лабораторией. Там он по-настоящему вдохновлялся, размышлял, сочинял стихи, а подчас, увлекшись прогулкой, оставался ночевать под какой-нибудь вековой, дышащей внутренним теплом березой. Именно с этим своим другом и зачастил Васильев в лес. А вскоре начал прихватывать этюдник и кисти. Олег неизменно брал с собой блокнот и карандаш. Творческий процесс стал для них своеобразным священнодействием и не нарушался разговорами: каждый, облюбовав приглянувшийся уголок, занимался своим делом. Получив удовлетворение от работы и вместе с ним добрый заряд целительной энергии, друзья испытывали еще большую потребность в общении. Шорников, поклонник русских народных сказок и всевозможных поверий, рисовал в воображении Константина таинства языческой Руси, создавая мифические образы и наделяя их поэтической речью. Васильев серьезно слушал друга, но в долгу не оставался и порой показывал Олегу, что и у него, «лесного человека», есть пробелы в познании царства природы. – Чем живая природа отличается от фотографии? – озадачил он как-то Олега. – Ну, наверное, тем, что снимок – это всего лишь мгновение жизни, – ответил поэт. – Так, да не совсем: это твое мгновение всегда останется мертвым. А вот мастерски написанная картина вполне может как бы перенести зрителя в реальную среду. Помолчав, Константин дотронулся рукой до мохнатой лапы елки и, приглаживая хвою по иголочкам, спросил: – Какого она цвета? – Темно-зеленого… – Давай-ка отойдем. Они отступили шагов на пять. – А теперь какого? – Чуть светлее темно-зеленого… – И все?! Ты приглядись, приглядись. Какие еще оттенки? Благодаря упорству Константина Олег уловил около десяти различных цветовых оттенков: белый, розовый, фиолетовый, а ближе к стволу даже черный. – Все это рефлексы, – пояснил художник, – наложение на нашу елочку отраженного света от песчаного грунта, соседних деревьев, поляны с травами. Чистых цветов в природе не бывает. Белому может неожиданно сопутствовать едва уловимый фиолетовый, а красный уравновешивается зеленым… Но этого простой человек, не художник, не замечает, а видит лишь основные доминирующие краски. – Хорошо, – прервал его Олег, – но при чем здесь фотография? – Да ведь именно так, в основных красках, производится цветопередача даже на самых качественных фотографиях. А художник улавливает оттенки цветов – это чудо игры полутонов, воспроизводит их на полотне – и зритель чувствует истекающие с холста живые флюиды природы. Васильев присел на траву, подминая хрустящие стебли, и продолжил задумчиво: – Так же и в музыке: при звучании одной ноты вместе с основным возникают и соседние тона, близкие к нему по частоте – обертоны. В музыке они, как полутона в живописи, придают голосу своеобразную окраску, неповторимый тембр. Без них исчезнет эффект «живого голоса». – И вдруг весело добавил: – Так что присматривайся, друг, к полутонам в природе, ищи их и в своей поэзии… Но за обычными шутками и некоторой беспечностью товарища Олег, хорошо понимавший Константина, подмечал постоянное напряжение его мысли, мучительно стремившейся найти решение какой-то важной задачи. Общение художника с природой незаметно всколыхнуло впечатления детства, то время, когда они вместе с отцом бродили вдоль Волги и Свияги, по их сказочно красивым гористым берегам и заливным лугам, заходили в живописные леса, где отец учил его многое подмечать и запоминать. Словно предчувствовал Алексей Алексеевич в те годы скорое расставание и давал сыну напутствия на всю жизнь. Шепнули тогда Константину свои заветные слова и лес, и долы, и могучие реки, и вот теперь, на пороге зрелости, его сердце откликнулось на те голоса, забилось в каком-то добром предчувствии… В один из великолепных весенних дней 1964 года друзья возвращались из Казани. Не доезжая поселка, они сошли с электрички и продолжили путь знакомыми лесными тропинками. Пробуждающаяся природа радовала их обилием искристого света, отраженного от островков снега и от множества ручейков, радовала суетой копошащихся после зимней спячки насекомых, гомоном озабоченных птиц. И вдруг среди всех хлопот этой возрождающейся жизни они услышали нежную, вековую песню жаворонка… Константин почувствовал на себе действие разлившейся повсюду гармонии. Этот ласковый строй природы и одновременно буйное ее жизнелюбие и было как раз тем, чего так не хватало Константину и так страстно жаждало его сердце. Это была одухотворенная природа. Вольно или невольно художник сделал важный шаг на пути ее интуитивного постижения. Совершился тот толчок, который давно назревал и уже был подготовлен новым ходом мыслей и мировоззрением Васильева. Началось бурное возвращение к искусству позитивному, к нашей народной литературе: сказкам, легендам, преданиям и поверьям. Васильев хорошо сознавал, что именно в этих закромах народной духовности найдет он то нравственное начало, которое послужит ему подспорьем в общении с природой, поможет восстановить притуплённый у цивилизованного человека высший дар – способность читать книгу природы и понимать ее язык, проникать духовным взором в тайны мироздания. Со свойственной ему творческой увлеченностью Константин занялся пейзажными зарисовками, потребовав от себя качественно нового подхода к этому жанру. Его уже не могли устроить холодные отпечатки пусть даже самых красивых и таинственных; уголков природы. Он искал тот потаенный смысл, который одухотворил бы пейзаж… Необычное облако будто возносится ввысь. Вековые деревья пробуждают представление о таинствах совершавшегося под их кронами древнего обряда… Его пейзаж – всегда живой, населенный если не какими-то фантастическими духами, то, во всяком случае, их символами. Постигая глубины русских народных сказок, Васильев, как когда-то Александр Сергеевич Пушкин, требовал языческого присутствия в лесу наших добрых гениев: русалок, лешего, кикимор – загадочности… Чтобы не было так, как сказано у поэта: «Без тайны лес, без плясок нивы…»

Весь этот сплав народного мифотворчества и живой природы Васильев мастерски отразил в своих полотнах. Среди работ художника нет ни одного нейтрального пейзажа, каждый несет ярко выраженное чувство. Вот, казалось бы, скромная работа, где на фоне молодых зеленых побегов изображен могучий древний дуб. Этот исполин с царственной мощью расположился на кусочке отведенной ему судьбой земли. Он стоит там, сохраняя гордость и величие, словно не замечая того, что утерял всех своих сверстников… Но, видимо, знает этот патриарх лесов какую-то тайну и хранит ее до поры, чувствует еще в себе силу и ждет условного часа…

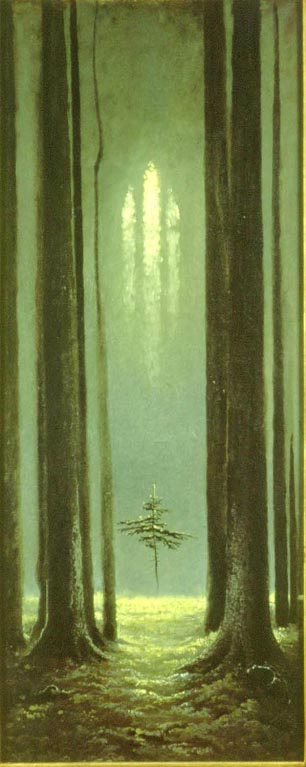

Есть у Алексея Константиновича Толстого интересная запись о работе Фидия «Зевс»: «Ласковый царственный взор из-под мрака бровей громоносных…» Что-то родственное, мощное несет и васильевский «Дуб»: фактура ствола крупная, иссеченная и в то же время притягательная своей теплотой. Пейзаж этот дает зрителю не только чисто эстетическое наслаждение – он пробуждает способность понять сокровенное… Продолжая совершенствовать это направление живописи, Васильев глубоко проникает в тайны состояния природы. И к концу своей трагически оборвавшейся жизни создает удивительно одухотворенные пейзажи «Осень» и «Лесная готика», в которых показывает примеры высочайшей пластики, богатейшего колорита, великолепной композиции и рисунка. Константин очень любил осень, щедрую многообразием красок, и, собрав лучшие ее черты-приметы, написал обобщенный образ этого времени года. Его «Осень» как бы извиняется перед зрителем за остывающее лето буйством цвета, необычной тишиной и торжественностью леса, который хотя и лишился птичьих песен, но не опустел! он дышит, он несет в себе мощный заряд накопленной за лето энергии и щедро посылает его всему живому. Пейзаж, выразивший ощущение художника, превратился в сгусток красоты. Причем средства, которыми живописец этого достиг, обычны. Несмотря на многообразие используемой палитры, его трудно упрекнуть в излишней пестроте красок, свойственной импрессионистам. В пейзаже нигде нет чистых цветов; везде переходы, оттенки, рефлексы. И словно сама гармония торжествует на полотне. Здесь художник очень современен эпохе. В век активизации всех происходящих на земле процессов он, как никто другой, дал нам понятие об интенсивной красоте, об интенсивном, насыщенном духовном плане. Его повышенно-эмоциональное отношение к жизни, художественные обобщения, доведенные до известной крайности выражения, есть не что иное, как романтизм. К романтическим можно отнести и работу Васильеве «Лесная готика». Пейзаж этот он написал в период активного увлечения историей и культурой других народов, когда его заинтересовало время перехода европейцев к ренессансу. Не к итальянскому, а к мужественному северному ренессансу, к возрождению светлой идеологии и культуры.

В его «Лесной готике» дан психологический настрой северных народов Европы, во многом схожих с нашими русскими поморами, жившими среди строгих и величественных лесов. Картина несет на себе определенную печать этой суровости и возвышенности, какой-то аскетической духовности. Несмотря на то, что художник написал вполне привычный нам хвойный лес, со всеми его цветовыми бликами, лес этот ассоциируется с готическим храмом. Безмолвны сосны. Но вот сквозь кроны деревьев отвесно падают солнечные лучи, пробиваясь тремя самостоятельными потоками и заливая сказочным светом стволы деревьев, землю. Своей живительной силой свет одухотворяет суровую стихию леса. Вся земля становится светлой и прозрачной, и мы уже слышим звучание органа, составленного из необычных этих труб: больших и малых деревьев. Орган звучит, ревет, свистит и тоненько поет. Все это вместе создает океан звуков мятущихся, ревущих и в то же время торжественных и глубоких. И вдруг мы выделяем нежнее, лирическое пение маленькой елочки и одновременно замечаем ее, оторвавшуюся от земли и парящую между грозных стволов в надежде пробиться к живительному свету. И тотчас елочка вызывает в нас трепетное чувство, стремление помочь ей, не дать стихиям, темным силам задушить этот росток. Такова основа глубокой гуманной сущности северных народов: не тонкая задушевная лирика южанина, но всегда суровая по своему выражению, требующая активного действия драма. Здесь, как у всякого большого художника, два плана. Прямой, легко воспринимаемый план – чисто внешнее сходство леса с готическим храмом, и в то же время – большая духовная общность этих двух начал. Она и придает пейзажу особую глубину. У Васильева многие работы основаны на этом: внешняя формальная похожесть, совершенно необходимая для создания образа, и большая внутренняя связь явлений. Зритель всегда невольно чувствует особую психологическую активность его произведений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |

|||||||