|

|

Популярные авторы:: Кларк Артур Чарльз :: Горький Максим :: БСЭ :: Joyce James :: Чехов Антон Павлович :: Борхес Хорхе Луис :: Лондон Джек :: Азимов Айзек :: Толстой Лев Николаевич :: Фармер Филип Хосе Популярные книги:: The Boarding House :: Бурый волк :: Обман :: Подземная Москва :: Справочник по реестру Windows XP :: Единственный способ :: Чужое :: Движущая сила :: Легенды о звездных капитанах :: Мятежная княжна |

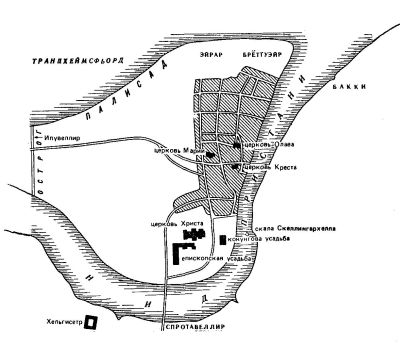

Конунг (№3) - Конунг. Властитель и рабModernLib.Net / Исторические приключения / Холт Коре / Конунг. Властитель и раб - Чтение (стр. 24)

Конунга положили в зале, – там, где стояло почетное сиденье. Люди приветствовали конунга. В очаге разожгли огонь; конунгу холодно. По стенам висели ковры, а пол устилали медвежьи шкуры, приглушая наши шаги. Когда мы внесли его в зал, он дремал. Потом удивленно открыл глаза. И усмехнулся. – Корабль уже не качается под ногами, – тихо промолвил он. – Я не слышу шагов людей… Собравшись с силами, конунг велел всем покинуть зал, кроме меня. Он попросил написать письмо к сыну Хакону, который в ту зиму сидел в Нидаросе. Конунг наказывал сыну быть милосердным, не посрамить своего имени и справедливо править страной. Выказывать мудрость, но также и силу. И полагаться скорее на разум, чем на меч. И следовать мирным путем, если сможет. – Сын мой Хакон, сразу пошли людей на юг, к архиепископу в Лунд, и к святому отцу в Ромаборг. Примирись с ними. Тогда они снимут проклятье, неправедно обращенное на меня. И если цена окажется высока, – все равно заплати им, не жалей ни серебра, ни почестей. Когда я умру, они не отвергнут твоих молений. Итак, сын мой Хакон, благословляю тебя, пока не настал мой последний час… Конунг откинулся на подушки, велев прочитать мне послание вслух. Я выполнил повеленье. Он приказал отправить немедля письмо и добавил: – Тебе не хватает умения произносить речи, – так, как умею я. Но ты, Аудун, превзошел меня в искусстве письма. И он улыбнулся. Потом попросил, чтобы к нему привели Халльгейр знахарку. Многим хотелось бы верить, – сказал он пришедшей Халльгейр, – что ты исцелишь меня травами, вольешь в меня новые силы. Но это не так. Мне уже не помогут ни травы твои, ни Слово Господне. Я просто хочу в свой последний час поблагодарить тебя за то, что ты верно служила нам. Ты исцеляла нам раны после сражений. Мы снова шли в бой, а ты утешала умирающих. Не знаю, как сильно твое умение и мудрее ли ты других. Но в твоем лице я благодарю всех их: тех женщин в стране, которые в муках рожали детей и хоронили своих стариков. Я не часто мог им воздать честь и хвалу. Но теперь я о них не забыл. Силы оставили конунга, он откинулся на подушки. Халльгейр заплакала, и я, обняв ее, вывел из зала. Но конунг снова воспрял и повелел привести Гаута. Тот было пал на колени, но конунг сказал: – Если бы я был в силах, то я преклонил бы колени перед тобой, Гаут. Ты был единственным в этой стране, кто умел прощать ближним, и тебя почитали и мы, и враги в проклятой войне между братьями. Простишь ли ты мне, что я не прощал? Гаут простил конунга. Сверрир сказал: – Ты победил, Гаут. Я вывел Гаута из зала. А конунг хотел видеть Симона, и я разыскал его. Симон был еще слаб после Тунсберга. Он шел, согнувшись, чтобы рана в груди не раскрылась и не начала кровоточить. Он тоже хотел пасть ниц перед конунгом. Но Сверрир сказал: – Не вставай на колени! Ты был единственный, кто не боялся, когда меня прокляли архиепископ и папа. И чем ближе я подвигался к аду, тем вернее ты мне служил. Я знаю, ты ненавидишь многих из нашего войска. Ты ненавидишь меня. Но больше – моих врагов. Хочешь оказать мне последнюю услугу? – Да, государь! – Когда-то ты говорил, что любил монахиню ордена нашей святой церкви. Ее казнили в Тунсберге по приказу ярла Эрлинга Кривого. Мне говорили, будто она приходится мне сестрой. Я хочу, чтоб мы вместе помолились о ней… Симон встал на колени. Оба произнесли: – Катарина, монахиня ордена нашей святой церкви, женщина, грешница, Господь да помилует твою душу. И Симон ушел. А потом пришли воины, их было много, и кто-то плакал. Вот братья Фрёйланды с хутора Лифьялль; они успели состариться на службе у конунга Сверрира. Вот Эрлинг сын Олава из Рэ: его вечно веселый взгляд теперь омрачен печалью. Один за другим, они приближаются к конунгу и гладят его по голове. За ними идут другие: воины со всей страны, и все они – безоружны. Вот Кормилец, он долго служил у Сверрира, накрывая ему на стол. Вот Малыш, убогий слуга; а вот старые биркебейнеры: мало из них осталось в живых. Вот молодые: всех я не знаю по именам. Многие плачут. И каждый склоняется перед конунгом. И уходит. Наступила ночь. И я привел королеву. Я внес две свечи и зажег их, а сам удалился. В полночь я тихо вернулся назад – зажечь новые свечи. Конунг как будто уснул. Держа королеву в объятьях. Когда рассвело, я привел тебя, йомфру Кристин. Но теперь я умолкаю, и ты молчи, йомфру Кристин. Ты будешь молчать о его словах и о своих. Но однажды, когда ты состаришься, ты поведаешь своим детям, что он сказал тебе, твой отец-конунг, в чем признался тебе в ту последнюю встречу между дочерью и отцом. Затем пришли священники. Они еще оставались в Бьёргюне, и их призвали соборовать конунга. Они, окружив его, молчали. И конунг тогда сказал: – Вы здесь, чтобы напомнить проклятому конунгу о вечном огне и муках ада? Они не ответили. Он продолжал: – Вы здесь, чтоб напомнить проклятому конунгу о преисподней, о том, что ждет его после смерти? Они не ответили. Он продолжал: – Вы здесь, чтоб напомнить мне об адских мучениях, о зловонии и огне? Они не ответили. Он же сказал: – Подойдите поближе! И если у вас хватит мужества, совершите надо мной соборование. У них было мужество. И уходя, они благословили его. Тогда он пожелал остаться со мной. Он напомнил мне о моем рассказе про то, как я сам узнал о смерти моей доброй матушки, фру Раннвейг из Киркьюбё. Ты стоял тогда в церкви Христа в Нидаросе, как ты говорил. И там ты ее увидел. – Да, – ответил я конунгу. И снова пересказал ту историю: я преклонил колени перед Матерью Божией. Она улыбалась, держа на руках Божественного младенца. Я стоял перед ней на коленях и молился. Тогда я увидел, что губы ее шевелятся одновременно с моими. И она произносит ту же молитву, что я. Снаружи не доносилось ни звука. И только через окно проник солнечный луч, заиграл в пылинках и ослепил меня. Стены были зеленого цвета, а Пресвятая Дева одета в красное. Я на коленях приблизился к ней. И тут я увидел: на руках у нее – не младенец, а моя добрая мать. Значит, матушка умерла, ее не было среди живых. Лицо ее было белым, она не улыбалась, но источала радость. Вглядевшись, я обнаружил, что она похожа на Деву Марию. Она была словно ее дитя, а я – ее сын. И я не почувствовал скорби, узнав, что она умерла. Я радовался, что подошли к концу ее одинокие годы… Конунг сказал: – Когда я умру, отправишь к Астрид корабль под черным парусом, с известием обо мне? Я обещал ему это. Он сказал, чтобы я после его кончины положил его тело на видном месте, чтобы люди простились с ним. – Может статься, что тело окажется белым, сияющим, ибо я был конунг, а не лжец перед Богом. Пусть люди простятся со мной. Если же я солгал, то тело мое почернеет. Он кивнул мне. Я наклонился и поцеловал его. Затем я позвал королеву и тебя, йомфру Кристин. А он сказал: – Поцелуйте меня… Это было его последнее слово. Умер Сверрир, человек с далеких островов, конунг Норвегии, властитель и раб. Корабль под черным парусом ушел с известием за море, а воины и народ молчаливо прощались с умершим, проходя мимо белого, светлого тела.  ЭПИЛОГ Я встал и направился к ней, взял ее дрожащие белые руки в свои. Заглянул в глаза йомфру Кристин и сказал: – Такова сага о твоем отце-конунге, такова истина, которую я знаю, и теперь ты можешь меня ненавидеть… Она не отвела взгляда, но глаза ее потемнели, и я прочел в них ненависть и презрение. Еще я увидел слезы, а в самой глубине – нечто иное: любовь к другу ее отца, от которой ее защищали годы, лежащие между нами. Она положила мне руки на плечи. Начала говорить: сначала слова, которым она обучалась, как дочь конунга. – Ты, господин Аудун, в красивом и мудром рассказе провел меня по тем же дорогам, по которым шел мой отец-конунг. Я увидела кровь и цветы. И я бесконечно благодарна тебе за прекрасную сагу о короле Норвегии – жестоком, но дающем пощаду врагам. И она заплакала. – Мне холодно, – проговорила она. – Мы все здесь замерзли, – ответил я. – Но скоро наступит весна в Рафнаберге. Я отошел к скамье, на которой лежал Гаут. В последние дни ему стало лучше, и я уже думал, что он переживет свое новое увечье и будет дальше скитаться по дорогам страны и прощать. На полу у скамьи спал Малыш. Он тихо похрапывал во сне. Я слегка обнял йомфру Кристин и подвел ее к скамеечке у очага. Меня осенило, – меня, воина и священника, у которого было так мало женщин, да и то я любил их тайком, – что миг наступил: если сейчас я отброшу последний стыд, она упадет в мои объятия, как яблоко, сорванное с дерева ветром. Она вперила в меня взгляд, полный желания и ненависти. В доме все замерло. В горах уже зацвела весна, и вскрылся фьорд. С крыш звенела капель, и пели первые скворцы. Скоро за нами придут: наши люди или же баглеры. Мы либо спасемся, либо умрем. Но прежде мне надо выбрать: либо достойное – встать на колени, прежде чем йомфру Кристин отправится спать, либо – позор: принудить дочь конунга опуститься предо мной на колени. К нам вошла служанка йомфру Кристин, прекрасная йомфру Лив. Я приказал ей пасть ниц на каменном крыльце: и молиться там за дочь конунга и за нас. Ей, этой девственнице, лежать на ветру, без плаща, непреклонной в своей преданности госпоже и в молитве Богу. Она дрожала от холода. И хотя над Рафнабергом дул теплый ветер, на дворе еще лежал снег. Она смиренно молила о часе сна. Я позволил ей отдохнуть. Она поклонилась йомфру Кристин и мне. И пошла в свою комнату. Красивая, стройная, юная, добрая и благородная. Я снова позвал ее. Она стояла передо мной: платье ее походило на то, что носила йомфру Кристин. Обе они – одного роста. И у обеих – высокая грудь. Они были словно монеты, чеканенные одним мастером. Я сказал: – Йомфру Лив, на тебе ли еще тот крест, который принадлежит йомфру Кристин?.. – Да, – ответила мне она и показала крест. – Можешь идти, – сказал я. Теперь, когда мы с йомфру Кристин смотрели друг другу в глаза, я вновь понимал, что навечно буду склоняться пред волей конунга. Я сказал: – Ты тоже ступай. Ты поклонилась мне, дочь конунга, и снова поблагодарила за сагу, что я рассказал, но никогда не напишу. Я остался один. Малыш мирно дышал на полу перед лавкой. Гаут спал беспокойнее. Я знал, что конунг со мной. Долгая, затяжная зима в Рафнаберге, горькая тайным счастьем, теперь позади. Скоро они придут: баглеры или наши; спастись или умереть. Я вдруг ощутил, что они вот-вот появятся здесь. Я вскочил со скамьи и хотел было разбудить Малыша, растолкать его, послать с поручением к страже: «Не спите сегодня ночью!» Но я опомнился. Надо ждать. Внутри я слышал голос конунга. Передо мной стояло его лицо. Но кто же придет: баглеры или наши? И тут вбежал Сигурд. Он сообщил, что во фьорд вошел чей-то корабль. Он сел на мель у прибрежных скал, люди спрыгнули в воду. Это не биркебейнеры. И сейчас они бьются со стражей… – Кони готовы? – спросил я. – Да, господин Аудун. – Ты помнишь свой долг. Когда я с дочерью конунга умчусь прочь, ты совершишь все, как велено: подожги волосы йомфру Лив, сорви с нее крест йомфру Кристин и брось перед Лив на пол. А сам хоть умри. – Все ясно, господин Аудун. И мы поскакали прочь из Рафнаберга – я и дочь конунга Сверрира. *** Мы ехали долгими ночами, а вокруг лежал снег. Сам священник, я искал приюта у священников, говоря, что моя юная дочь опозорена воинами конунга Сверрира. Я говорил об этом украдкой, как мужчина мужчине, завоевывал расположение и получал помощь. Но я понимал также, что мою юную дочь надо будет выдать замуж, и я говорил об этом нашим друзьям, как она красива, но опечалена. А она закрывала лицо. Наконец наступила весна. У меня еще были деньги, и как отец, я делил по ночам с ней ложе, и всякий раз она оставалась лишь дочерью. Она всхлипывала у меня за спиной. – Я хочу быть твоей дочерью, и ничьей больше, – говорила она. – А я бы хотел, чтобы ты была дочерью кого-нибудь другого, – шептал я. Мы ехали дальше. Уже набухали почки и распускались цветы, зазеленели березы, и позади у нас не было кровавого следа. Так мы добрались до монастыря на острове Гимсей. Там мы остановились. Я рассказал аббатисе, что моя юная дочь обесчещена воинами конунга Сверрира. И потому я задумал посвятить ее Богу, но меня одолели сомнения. – Останьтесь и молите Господа разрешить все ваши сомнения, – сказала мне аббатиса. За вечерней трапезой я осторожно спросил у нее, не боятся ли монахини, что к ним в монастырь нагрянут враги? Она мне ответила, что в монастыре почти не чувствуется война. Этой весной к ним пришел лишь несчастный старик без рук. Откуда он, мы не знаем. Еще он без языка. Тогда моя дочь склонила голову и прочитала «Аве Мария». Аббатиса смогла рассказать о безруком, что он якобы злодей, который понес наказание, что он не желал выдавать своих сообщников, и потому лишился языка. И если он грешник перед людьми, то он грешник и перед Богом? Аббатиса взглянула на меня. – Нет, – ответил я, – это необязательно так. Я не вошел к несчастному калеке, но моя славная дочь сделала это. Она сразу вернулась обратно. И шепнула мне, что он кивнул головой в сторону фьорда, словно нас ждет там послание. Больше я ничего не знаю. Весенней ночью шел теплый дождь, и я спустился вниз, к фьорду. Потом я вернулся, ведя за собой наших людей. У них был корабль. Я забрал из монастыря свою дочь. Забрал с собой и калеку. И мы вышли в море, держа курс на запад. По пути в Бьёргюн я сидел на палубе и пил пиво с калекой Гаутом. Он кивал мне, благодаря. С нами была йомфру Кристин. Она смотрела на волны, а потом сказала: «У меня теперь нет служанки, господин Аудун, и мысль о том, что стало с йомфру Лив, причиняет мне боль. Ответь мне: ты поступил с ней так, потому что я – дочь конунга? И потому что отец мой – сын конунга?» – Да, – ответил ей я. Такой краткой бывает правда и ложь. Когда Гаут уснул, корабль покачивало на волнах, а йомфру Кристин грустно молчала, я ощутил на мгновение горечь при мысли о том, что ее отец, мой друг и в жизни, и в смерти, позволил аббату Карлу написать свою сагу, а мне приказал уйти. Но я горжусь тем, что оказался непреклонен. Я также знаю, что никогда не смогу на старости лет написать ту сагу о конунге Норвегии, которую я рассказал его дочери в Рафнаберге. Но я понимаю и то, что – и в том моя гордость и радость, пока наш корабль скользит по черной воде, – как мертвые продолжают жить в наших сердцах, так и я оживу для того, кто однажды захочет создать эту сагу о конунге Сверрире. Карты Норвегии XII-XIII вв.   Карта 1. Норвегия XIII вв.  Карта 2. Нидарос. Конец XIII в.  Карта 3. Осло. Конец XIII в.  Карта 4. Бьёргюн. Конец XIII в. Примечания 1 Биркебейнеры или берестеники – прозвище, данное повстанцам, сторонникам конунга Эйстейна Девчушки, они скрывались в лесах, обувь у них износилась, и они заворачивали ноги в бересту (Здесь и далее прим. переводчиков.). 2 Праздник Перстня отмечается 12 сентября. В средневековье был местным Нидаросским праздником, отмечавшимся в память о том, что в 1165 г. в церковь Христа была привезена капля Христовой крови, очевидно, в капсуле, имевшей форму перстня. 3 Иерусалим. 4 Трондхейм. 5 Берген. 6 Баглеры, или посошники (от епископского посоха) – возглавлялись представителями крупной аристократии и католическими прелатами. 7 Целебное средство, открытое придворным врачом Нерона Андромахой. 8 Prima Ora – Час первый (лат.), ок. 7.30, незадолго до утренней зари – средневековая разбивка дня по литургическим часам. 9 29 июля по нов.стилю. 10 Названия церковных служб по каноническим средневековым часам: «повечерие» и «утреня». 11 День святого Мартина, 11 ноября. 12 Утреня (лат.) 13 Час первый (лат.) 14 Час третий (лат.) 15 Час шестой (лат.) 16 Час девятый (лат.) 17 Вечерня (лат.) 18 Повечерие (лат.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |

|||||||||