|

|

Популярные авторы:: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Раззаков Федор :: БСЭ :: Грин Александр :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Сименон Жорж :: Лондон Джек :: Борхес Хорхе Луис Популярные книги:: Бурый волк :: Шабаш ведьм :: Рыцарь для принцессы :: Справочник по реестру Windows XP :: Почтовый феномен :: Андорэ и Эстелин, или Во дворце опять измена :: Снежная страна :: Ротшильд, или История династии финансовых магнатов :: Тринадцатый день рождества :: Зимнее пламя |

Гиперболоид инженера ГаринаModernLib.Net / Научная фантастика / Толстой Алексей Николаевич / Гиперболоид инженера Гарина - Чтение (Ознакомительный отрывок) (Весь текст)

Алексей Толстой Гиперболоид инженера Гарина Этот роман написан в 1926–1927 годах. Переработан, со включением новых глав, в 1937 году  1

В этом сезоне деловой мир Парижа собирался к завтраку в гостиницу «Мажестик». Там можно было встретить образцы всех наций, кроме французской. Там между блюдами велись деловые разговоры и заключались сделки под звуки оркестра, хлопанье пробок и женское щебетанье. В великолепном холле гостиницы, устланном драгоценными коврами, близ стеклянных крутящихся дверей, важно прохаживался высокий человек, с седой головой и энергичным бритым лицом, напоминающим героическое прошлое Франции. Он был одет в чёрный широкий фрак, шёлковые чулки и лакированные туфли с пряжками. На груди его лежала серебряная цепь. Это был верховный швейцар, духовный заместитель акционерного общества, эксплуатирующего гостиницу «Мажестик». Заложив за спину подагрические руки, он останавливался перед стеклянной стеной, где среди цветущих в зелёных кадках деревьев и пальмовых листьев обедали посетители. Он походил в эту минуту на профессора, изучающего жизнь растений и насекомых за стенкой аквариума. Женщины были хороши, что и говорить. Молоденькие прельщали молодостью, блеском глаз: синих – англо-саксонских, тёмных, как ночь, – южноамериканских, лиловых – французских. Пожилые женщины приправляли, как острым соусом, блекнущую красоту необычайностью туалетов. Да, что касается женщин, – всё обстояло благополучно. Но верховный швейцар не мог того же сказать о мужчинах, сидевших в ресторане. Откуда, из каких чертополохов после войны вылезли эти жирненькие молодчики, коротенькие ростом, с волосатыми пальцами в перстнях, с воспалёнными щеками, трудно поддающимися бритве? Они суетливо глотали всевозможные напитки с утра до утра. Волосатые пальцы их плели из воздуха деньги, деньги, деньги… Они ползли из Америки по преимуществу, из проклятой страны, где шагают по колена в золоте, где собираются по дешёвке скупить весь добрый старый мир. 2

К подъезду гостиницы бесшумно подкатил рольс-ройс – длинная машина с кузовом из красного дерева. Швейцар, бренча цепью, поспешил к крутящимся дверям. Первым вошёл желтовато-бледный человек небольшого роста, с чёрной коротко подстриженной бородой, с раздутыми ноздрями мясистого носа. Он был в мешковатом длинном пальто и в котелке, надвинутом на брови. Он остановился, брюзгливо поджидая спутницу, которая говорила с молодым человеком, выскочившим навстречу автомобилю из-за колонны подъезда. Кивнув ему головой, она прошла сквозь крутящиеся двери. Это была знаменитая Зоя Монроз, одна из самых шикарных женщин Парижа. Она была в белом суконном костюме, обшитом на рукавах, от кисти до локтя, длинным мехом чёрной обезьяны. Её фетровая маленькая шапочка была создана великим Колло. Её движения были уверенны и небрежны. Она была красива, тонкая, высокая, с длинной шеей, с немного большим ртом, с немного приподнятым носом. Синевато-серые глаза её казались холодными и страстными. – Мы будем обедать, Роллинг? – спросила она человека в котелке. – Нет. Я буду с ним говорить до обеда.

Зоя Монроз усмехнулась, как бы снисходительно извиняя резкий тон ответа. В это время в дверь проскочил молодой человек, говоривший с Зоей Монроз у автомобиля. Он был в распахнутом стареньком пальто, с тростью и мягкой шляпой в руке. Возбуждённое лицо его было покрыто веснушками. Редкие жёсткие усики точно приклеены. Он намеревался, видимо, поздороваться за руку, но Роллинг, не вынимая рук из карманов пальто, сказал ещё резче: – Вы опоздали на четверть часа, Семёнов. – Меня задержали… По нашему же делу… Ужасно извиняюсь… Всё устроено… Они согласны… Завтра могут выехать в Варшаву… – Если вы будете орать на всю гостиницу, вас выведут, – сказал Роллинг, уставившись на него мутноватыми глазами, не обещающими ничего доброго. – Простите – я шёпотом… В Варшаве всё уже подготовлено: паспорта, одежда, оружие и прочее. В первых числах апреля они перейдут границу… – Сейчас я и мадемуазель Монроз будем обедать, – сказал Роллинг, – вы поедете к этим господам и передадите им, что я желаю их видеть сегодня в начале пятого. Предупредите, что, если они вздумают водить меня за нос, – я выдам их полиции… Этот разговор происходил в начале мая 192… года. 3

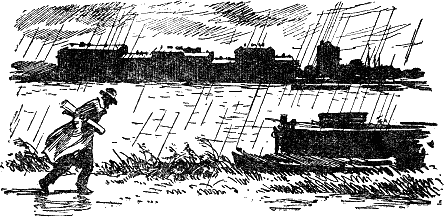

В Ленинграде на рассвете, близ бонов[1] гребной школы, на реке Крестовке остановилась двухвёсельная лодка. Из неё вышли двое, и у самой воды произошёл у них короткий разговор, – говорил только один – резко и повелительно, другой глядел на полноводную, тихую, тёмную реку. За чащами Крестовского острова, в ночной синеве, разливалась весенняя заря. Затем эти двое наклонились над лодкой, огонёк спички осветил их лица. Они вынули со дна лодки свёртки, и тот, кто молчал, взял их и скрылся в лесу, а тот, кто говорил, прыгнул в лодку, оттолкнулся от берега и торопливо заскрипел уключинами. Очертание гребущего человека прошло через заревую полосу воды и растворилось в тени противоположного берега. Небольшая волна плеснула на боны. Спартаковец Тарашкин, «загребной» на гоночной распашной гичке, дежурил в эту ночь в клубе. По молодости лет и весеннему времени, вместо того чтобы безрассудно тратить на спаньё быстролётные часы жизни, Тарашкин сидел над сонной водой на бонах, обхватив коленки. В ночной тишине было о чём подумать. Два лета подряд проклятые москвичи, не понимающие даже запаха настоящей воды, били гребную школу на одиночках, на четвёрках и на восьмёрках. Это было обидно. Но спортсмен знает, что поражение ведёт к победе. Это одно, да ещё, пожалуй, прелесть весеннего рассвета, пахнущего острой травкой и мокрым деревом, поддерживали в Тарашкине присутствие духа, необходимое для тренировки перед большими июньскими гонками. Сидя на бонах, Тарашкин видел, как пришвартовалась и затем ушла двухвёсельная лодка. Тарашкин относился спокойно к жизненным явлениям. Но здесь показалось ему странным одно обстоятельство: двое высадившиеся на берегу были похожи друг на друга, как два весла. Одного роста, одеты в одинаковые широкие пальто, у обоих мягкие шляпы, надвинутые на лоб, и одинаковая остренькая бородка. Но в конце концов в республике не запрещается шататься по ночам, по суху и по воде, со своим двойником. Тарашкин, наверно, тут же бы и забыл о личностях с острыми бородками, если бы не странное событие, происшедшее в то же утро поблизости гребной школы в берёзовом леску, в полуразвалившейся дачке с заколоченными окнами. 4

Когда из розовой зари над зарослями островов поднялось солнце, Тарашкин хрустнул мускулами и пошёл во двор клуба собирать щепки. Время было шестой час в начале. Стукнула калитка, и по влажной дорожке, ведя велосипед, подошёл Василий Витальевич Шельга. Шельга был хорошо тренированный спортсмен, мускулистый и лёгкий, среднего роста, с крепкой шеей, быстрый, спокойный и осторожный. Он служил в уголовном розыске и спортом занимался для общей тренировки. – Ну, как дела, товарищ Тарашкин? Всё в порядке? – спросил он, ставя велосипед у крыльца. – Приехал повозиться немного… Смотри – мусор, ай, ай.

Он снял гимнастёрку, закатал рукава на худых мускулистых руках и принялся за уборку клубного двора, ещё заваленного материалами, оставшимися от ремонта бонов. – Сегодня придут ребята с завода, – за одну ночь наведём порядок, – сказал Тарашкин. – Так как же, Василий Витальевич, записываетесь в команду на шестёрку? – Не знаю, как и быть, – сказал Шельга, откатывая смоляной бочонок, – москвичей, с одной стороны, бить нужно, с другой – боюсь, не смогу быть аккуратным… Смешное дело одно у нас навёртывается. – Опять насчёт бандитов что-нибудь? – Нет, поднимай выше – уголовщина в международном масштабе. – Жаль, – сказал Тарашкин, – а то бы погребли. Выйдя на боны и глядя, как по всей реке играют солнечные зайчики, Шельга стукнул черенком метлы и вполголоса позвал Тарашкина: – Вы хорошо знаете, кто тут живёт поблизости на дачах? – Живут кое-где зимогоры. – А никто не переезжал в одну из этих дач в середине марта? Тарашкин покосился на солнечную реку, почесал ногтями ноги другую ногу. – Вон в том лесишке – заколоченная дача, – сказал он, – недели четыре назад, это я помню, гляжу – из трубы дым. Мы так и подумали – не то там беспризорные, не то бандиты. – Видели кого-нибудь с той дачи? – Постойте, Василий Витальевич. Их-то я, должно быть, и видел сегодня. И Тарашкин рассказал о двух людях, причаливших на рассвете к болотистому берегу. Шельга поддакивал: «так, так», острые глаза его стали, как щёлки. – Пойдём, покажи дачу, – сказал он и тронул висевшую сзади на ремне кобуру револьвера. 5

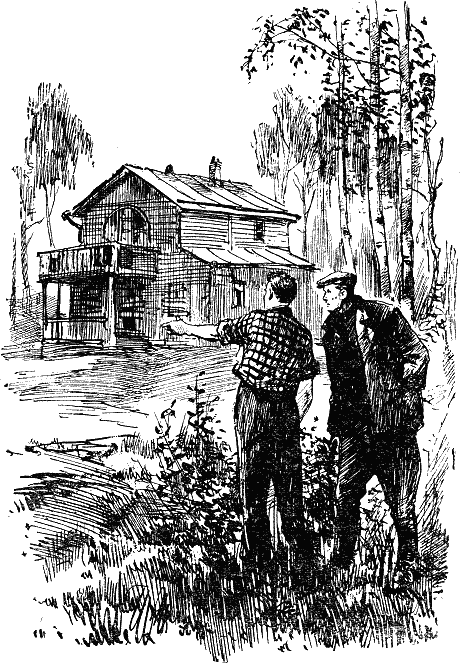

Дача в чахлом берёзовом леску казалась необитаемой, – крыльцо сгнило, окна заколочены досками поверх ставен. В мезонине выбиты стёкла, углы дома под остатками водосточных труб поросли мохом, под подоконниками росла лебеда. – Вы правы – там живут, – сказал Шельга, осмотрев дачу из-за деревьев, потом осторожно обошёл её кругом. – Сегодня здесь были… Но за каким дьяволом им понадобилось лазить в окошко? Тарашкин, идите-ка сюда, здесь что-то не ладно. Они быстро подошли к крыльцу. На нём были видны следы ног. Налево от крыльца на окне висела боком ставня – свежесорванная. Окно раскрыто внутрь. Под окном, на влажном песке – опять отпечатки ног. Следы большие, видимо тяжёлого человека, и другие – поменьше, узкие – носками внутрь.

– На крыльце следы другой обуви, – сказал Шельга. Он заглянул в окно, тихо свистнул, позвал: «Эй, дядя, у вас окошко отворено, кабы чего не унесли». Никто не ответил. Из полутёмной комнаты тянуло сладковатым неприятным запахом. Шельга позвал громче, поднялся на подоконник, вынул револьвер и мягко спрыгнул в комнату. Полез за ним и Тарашкин. Первая комната была пустая, под ногами валялись битые кирпичи, штукатурка, обрывки газет. Полуоткрытая дверь вела в кухню. Здесь на плите под ржавым колпаком, на столах и табуретах стояли примусы, фарфоровые тигли, стеклянные, металлические реторты, банки и цинковые ящики. Один из примусов ещё шипел, догорая. Шельга опять позвал: «Эй, дядя!» Покачал головой и осторожно приотворил дверь в полутёмную комнату, прорезанную плоскими, сквозь щели ставен, лучами солнца. – Вон он! – сказал Шельга. В глубине комнаты на железной кровати, навзничь, лежал одетый человек. Руки его были закинуты за голову и прикручены к прутьям кровати. Ноги обмотаны верёвкой. Пиджак и рубашка на груди разорваны. Голова неестественно запрокинута, остро торчала бородка. – Ага, вот они как его, – сказал Шельга, осматривая под соском убитого до рукоятки загнанный финский нож. – Пытали… Смотрите… – Василий Витальевич, это тот самый, кто на лодке приплыл. Его не больше как часа полтора назад убили. – Будьте здесь, караульте, ничего не трогать, никого не пускать, – слышите, Тарашкин? Через несколько минут Шельга говорил по телефону из клуба: – Наряд на вокзалы… Проверять всех пассажиров… Наряды по всем гостиницам. Проверить всех, кто возвратился между шестью и восемью утра. Агента и собаку в моё распоряжение. 6

До прибытия собаки-ищейки Шельга приступил к тщательному осмотру дачи, начиная с чердака. Повсюду валялся мусор, битое стекло, обрывки обоев, ржавые банки от консервов. Окна затянуты паутиной, в углах – плесень, грибы. Дача, видимо, была заброшена ещё с 1918 года. Обитаемыми оказались только кухня и комната с железной кроватью. Нигде ни признака удобств, никаких остатков еды, кроме найденной в кармане убитого французской булки и куска чайной колбасы. Здесь не жили, сюда приезжали делать что-то, что нужно было скрывать. Таков был первый вывод, сделанный Шельгой в результате обыска. Обследование кухни показало, что здесь работали над какими-то химическими препаратами. Исследуя кучки золы на плите под колпаком, где, очевидно, производились химические пробы, перелистав несколько брошюр с загнутыми уголками страниц, он установил второе: убитый человек занимался всего-навсего обыкновенной пиротехникой.[2] Такое умозаключение поставило Шельгу в тупик. Он ещё раз обыскал платье убитого – нового ничего не обнаружил. Тогда он подошёл к вопросу с другой стороны. Следы ног у окна показывали, что убийц было двое, что они проникли через окно, неминуемо рискуя встретить сопротивление, так как человек на даче не мог не услышать треска срываемой ставни. Это означало, что убийцам нужно было во что бы то ни стало либо получить что-то чрезвычайно важное, либо умертвить человека на даче. Далее: если предположить, что они хотели просто умертвить его, то, во-первых, они могли это сделать проще, скажем, подкараулив его где-нибудь по пути на дачу, и, во-вторых, положение убитого на кровати показывало, что его пытали, зарезан он был не сразу. Убийцам нужно было узнать что-то от этого человека, чего он не хотел сказать. Что они могли выпытывать у него? Деньги? Трудно предположить, чтобы человек, отправляясь ночью на заброшенную дачу заниматься пиротехникой, стал брать с собой большие деньги. Вернее – убийцы хотели узнать какую-то тайну, связанную с ночными занятиями убитого. Таким образом, ход мыслей привёл Шельгу к новому исследованию кухни. Он отодвинул от стены ящики и обнаружил квадратный люк в подвал, который часто устраивают на дачах прямо под полом кухни. Тарашкин зажёг огарок и лёг на живот, освещая сырое подполье, куда Шельга осторожно спустился по тронутой гнилью, скользкой лестнице. – Идите-ка сюда со свечкой, – крикнул из темноты Шельга, – вот где у него была настоящая-то лаборатория. Подвал занимал площадь под всей дачей: у кирпичных стен стояло несколько дощатых столов на козлах, баллоны с газом, небольшой мотор и динамо, стеклянные ванны, в которых обычно производят электролиз, слесарные инструменты и повсюду на столах – кучки пепла… – Вот он чем тут занимался, – с некоторым недоумением сказал Шельга, рассматривая прислонённые к стене подвала толстые деревянные бруски и листы железа. И листы и бруски во многих местах были просверлены, иные разрезаны пополам, места разрезов и отверстий казались обожжёнными и оплавленными. В дубовой доске, стоящей торчмя, отверстия эти были диаметром в десятую долю миллиметра, будто от укола иголкой. Посредине доски выведено большими буквами: «П. П. Гарин». Шельга перевернул доску, и на обратной стороне оказались те же навыворот буквы: каким-то непонятным способом трёхдюймовая доска была прожжена этой надписью насквозь. – Фу-ты, чёрт, – сказал Шельга, – нет, П. П. Гарин здесь не пиротехникой занимался. – Василий Витальевич, а это что такое? – спросил Тарашкин, показывая пирамидку дюйма в полтора высоты, около дюйма в основании, спрессованную из какого-то серого вещества. – Где вы нашли? – Их там целый ящик. Повертев, понюхав пирамидку, Шельга поставил её на край стола, воткнул сбоку в неё зажжённую спичку и отошёл в дальний угол подвала. Спичка догорела, пирамидка вспыхнула ослепительным бело-голубоватым светом. Горела пять минут с секундами без копоти, почти без запаха. – Рекомендую в следующий раз таких опытов не производить, – сказал Шельга, – пирамидка могла оказаться газовой свечкой. Тогда бы мы не ушли из подвала. Очень хорошо, – что же мы узнали? Попробуем установить: во-первых, убийство было не с целью мщения или грабежа. Во-вторых, установим фамилию убитого – П. П. Гарин. Вот пока и всё. Вы хотите возразить, Тарашкин, что, может быть, П. П. Гарин тот, кто уехал на лодке. Не думаю. Фамилию на доске написал сам Гарин. Это психологически ясно. Если бы я, скажем, изобрёл какую-нибудь такую замечательную штуку, то уж наверно от восторга написал бы свою фамилию, но уж никак не вашу. Мы знаем, что убитый работал в лаборатории; значит, он и есть изобретатель, то есть – Гарин. Шельга и Тарашкин вылезли из подвала и, закурив, сели на крылечке, на солнцепёке, поджидая агента с собакой. 7

На главном почтамте в одно из окошек приёма заграничных телеграмм просунулась жирная красноватая рука и повисла с дрожащим телеграфным бланком. Телеграфист несколько секунд глядел на эту руку и, наконец, понял: «Ага, пятого пальца нет – мизинца», и стал читать бланк. «Варшава, Маршалковская, Семёнову. Поручение выполнено наполовину, инженер отбыл, документы получить не удалось, жду распоряжений. Стась». Телеграфист подчеркнул красным – Варшава. Поднялся и, заслонив собой окошечко, стал глядеть через решётку на подателя телеграммы. Это был массивный, средних лет человек, с нездоровой, желтовато-серой кожей надутого лица, с висячими, прикрывающими рот жёлтыми усами. Глаза спрятаны под щёлками опухших век. На бритой голове коричневый бархатный картуз. – В чём дело? – спросил он грубо – Принимайте телеграмму. – Телеграмма шифрованная, – сказал телеграфист. – То есть как – шифрованная? Что вы мне ерунду порете! Это коммерческая телеграмма, вы обязаны принять. Я покажу удостоверение, я состою при польском консульстве, вы ответите за малейшую задержку. Четырёхпалый гражданин рассердился и тряс щеками, не говорил, а лаял, – но рука его на прилавке окошечка продолжала тревожно дрожать. – Видите ли, гражданин, – говорил ему телеграфист, – хотя вы уверяете, будто ваша телеграмма коммерческая, а я уверяю, что – политическая, шифрованная. Телеграфист усмехался. Жёлтый господин, сердясь, повышал голос, а между тем телеграмму его незаметно взяла барышня и отнесла к столу, где Василий Витальевич Шельга просматривал всю подачу телеграмм этого дня. Взглянув на бланк: «Варшава, Маршалковская», он вышел за перегородку в зал, остановился позади сердитого отправителя и сделал знак телеграфисту. Тот, покрутив носом, прошёлся насчёт панской политики и сел писать квитанцию. Поляк тяжело сопел от злости, переминаясь, скрипел лакированными башмаками. Шельга внимательно глядел на его большие ноги. Отошёл к выходным дверям, кивнул дежурному агенту на поляка: – Проследить. Вчерашние поиски с ищейкой привели от дачи в берёзовом леску к реке Крестовке, где и оборвались: здесь убийцы, очевидно, сели в лодку. Вчерашний день не принёс новых данных. Преступники, по всей видимости, были хорошо скрыты в Ленинграде. Не дал ничего и просмотр телеграмм. Только эта последняя, пожалуй, – в Варшаву Семёнову, – представляла некоторый интерес. Телеграфист подал поляку квитанцию, тот полез в жилетный карман за мелочью. В это время к окошечку быстро подошёл с бланком в руке красивый темноглазый человек с острой бородкой и, поджидая, когда место освободится, со спокойным недоброжелательством глядел на солидный живот сердитого поляка. Затем Шельга увидел, как человек с острой бородкой вдруг весь подобрался: он заметил четырёхпалую руку и сейчас же взглянул поляку в лицо. Глаза их встретились. У поляка отвалилась челюсть. Опухшие веки широко раскрылись. В мутных глазах мелькнул ужас. Лицо его, как у чудовищного хамелеона, изменилось – стало свинцовым. И только тогда Шельга понял, – узнал стоявшего перед поляком человека с бородкой: это был двойник убитого на даче в берёзовом леску на Крестовском… Поляк хрипло вскрикнул и понёсся с невероятной быстротой к выходу. Дежурный агент, которому было приказано лишь следить за ним издали, беспрепятственно пропустил его на улицу и проскользнул вслед. Двойник убитого остался стоять у окошечка. Холодные, с тёмным ободком, глаза его не выражали ничего, кроме изумления. Он пожал плечом и, когда поляк скрылся, подал телеграфисту бланк: «Париж, Бульвар Батиньоль, до востребования, номеру 555. Немедленно приступите к анализу, качество повысить на пятьдесят процентов, в середине мая жду первой посылки. П. П.» – Телеграмма касается научных работ, ими сейчас занят мой товарищ, командированный в Париж Институтом неорганической химии, – сказал он телеграфисту. Затем не спеша потянул из кармана папиросную коробку, постукал папиросой и осторожно закурил её. Шельга учтиво сказал ему: – Разрешите вас на два слова. Человек с бородкой взглянул на него, опустил ресницы и ответил с крайней любезностью: – Пожалуйста. – Я агент уголовного розыска, – сказал Шельга, приоткрывая карточку, – может быть, поищем более удобное место для разговора. – Вы хотите арестовать меня? – Ни малейшего намерения. Я хочу вас предупредить, что поляк, который отсюда выбежал, намерен вас убить, так же как вчера на Крестовском он убил инженера Гарина. Человек с бородкой на минуту задумался. Ни вежливость, ни спокойствие не покинули его. – Пожалуйста, – сказал он, – идёмте, у меня четверть часа свободного времени. 8

На улице близ почтамта к Шельге подбежал дежурный агент – весь красный, в пятнах: – Товарищ Шельга, он ушёл. – Зачем же вы его упустили? – Его автомобиль ждал, товарищ Шельга. – Где ваш мотоциклет? – Вон валяется, – сказал агент, показывая на мотоцикл в ста шагах от почтамтского подъезда, – он подскочил и ножом по шине. Я засвистал. Он – в машину и – ходу. – Заметили номер автомобиля? – Нет. – Я подам на вас рапорт. – Так как же, когда у него номер нарочно весь грязью залеплен? – Хорошо, идите в угрозыск, через двадцать минут я буду. Шельга догнал человека с бородкой. Некоторое время они шли молча. Свернули к бульвару Профсоюзов. – Вы поразительно похожи на убитого, – сказал Шельга. – Мне это неоднократно приходилось слышать, моя фамилия Пьянков-Питкевич, – с готовностью ответил человек с бородкой. – Во вчерашней вечерней я прочёл об убийстве Гарина. Это ужасно. Я хорошо знал этого человека, дельный работник, прекрасный химик. Я часто бывал в его лаборатории на Крестовском. Он готовил крупное открытие по военной химии. Вы имеете понятие о так называемых дымовых свечах? Шельга покосился на него, не ответил, спросил: – Как вы думаете – убийство Гарина связано с интересами Польши? – Не думаю. Причина убийства гораздо глубже. Сведения о работах Гарина попали в американскую печать. Польша могла быть только передаточной инстанцией. На бульваре Шельга предложил присесть. Было безлюдно. Шельга вынул из портфеля вырезки из русских и иностранных газет, разложил на коленях. – Вы говорите, что Гарин работал по химии, сведения о нём проникли в зарубежную печать. Здесь кое-что совпадает с вашими словами, кое-что мне не совсем ясно. Вот прочтите: «…В Америке заинтересованы сообщением из Ленинграда о работах одного русского изобретателя. Предполагают, что его прибор обладает наиболее могучей, изо всех известных до сих пор, разрушительной силой». Питкевич прочёл и – улыбаясь: – Странно, – не знаю… Не слышал про это. Нет, это не про Гарина. Шельга протянул вторую вырезку: «…В связи с предстоящими большими манёврами американского флота в тихоокеанских водах, был сделан запрос в военном министерстве, – известно ли о приборах колоссальной разрушительной силы, строящихся в Советской России». Питкевич пожал плечами: «Чепуха», – и взял у Шельги третью вырезку: «…Химический король, миллиардер Роллинг, отбыл в Европу. Его отъезд связан с организацией треста заводов, обрабатывающих продукты угольной смолы и поваренной соли. – Роллинг дал в Париже интервью, выразив уверенность, что его чудовищный химический концерн[3] внесёт успокоение в страны Старого Света, потрясаемые революционными силами. В особенности агрессивно Роллинг говорил о Советской России, где, по слухам, ведутся загадочные работы над передачей на расстояние тепловой энергии». Питкевич внимательно прочёл. Задумался. Сказал, нахмурив брови: – Да. Весьма возможно, – убийство Гарина связано как-то с этой заметкой. – Вы спортсмен? – неожиданно спросил Шельга, взял руку Питкевича и повернул её ладонью вверх. – Я страстно увлекаюсь спортом. – Вы смотрите, нет ли у меня мозолей от вёсел, товарищ Шельга… Видите – два пузырька, – это указывает, что я плохо гребу и что я два дня тому назад действительно грёб около полутора часов подряд, отвозя Гарина в лодке на Крестовский остров… Вас удовлетворяют эти сведения? Шельга отпустил его руку и засмеялся: – Вы молодчина, товарищ Питкевич, с вами любопытно было бы повозиться всерьёз. – От серьёзной борьбы я никогда не отказываюсь. – Скажите, Питкевич, вы знали раньше этого поляка с четырьмя пальцами? – Вы хотите знать, почему я изумился, увидя у него четырёхпалую руку? Вы очень наблюдательны, товарищ Шельга. Да, я изумился… больше – я испугался. – Почему? – Ну, вот этого я вам не скажу. Шельга покусал кожицу на губе. Смотрел вдоль пустынного бульвара. Питкевич продолжал: – У него не только изуродована рука, – у него на теле чудовищный шрам наискосок через грудь. Изуродовал Гарин в тысяча девятьсот девятнадцатом году. Человека этого зовут Стась Тыклинский… – Что же, – спросил Шельга, – покойный Гарин изуродовал его тем же способом, каким он разрезал трёхдюймовые доски? Питкевич быстро повернул голову к собеседнику, и они некоторое время глядели в глаза друг другу: один спокойно и непроницаемо, другой весело и открыто. – Арестовать меня всё-таки вы намереваетесь, товарищ Шельга? – Нет… Это мы всегда успеем. – Вы правы. Я знаю много. Но, разумеется, никакими принудительными мерами вы не выпытаете у меня того, чего я не хочу открывать. В преступлении я не замешан, вы сами знаете. Хотите – игру в открытую? Условия борьбы: после хорошего удара мы встречаемся и откровенно беседуем. Это будет похоже на шахматную партию. Запрещённые приёмы – убивать друг друга до смерти. Кстати – покуда мы с вами беседуем, вы подвергались смертельной опасности, уверяю вас, – я не шучу. Если бы на вашем месте сидел Стась Тыклинский, то я бы, скажем, осмотрелся, – пустынно, – и пошёл бы, не спеша, на Сенатскую площадь, а его бы нашли на этой скамейке безнадёжно мёртвым, с отвратительными пятнами на теле. Но, повторяю, к вам этих фокусов применять не стану. Хотите партию? – Ладно. Согласен, – сказал Шельга, блестя глазами, – нападать буду я первым, так? – Разумеется, если бы вы не поймали меня на почтамте, я бы сам, конечно, не предложил игры. А что касается четырёхпалого поляка – обещаю помогать в его розыске. Где бы его ни встретил – я вам немедленно сообщу по телефону или телеграфно. – Ладно. А теперь, Питкевич, покажите, что у вас за штука такая, чем вы грозитесь… Питкевич качнул головой, усмехнулся: «Будь по-вашему – игра открытая», и осторожно вынул из бокового кармана плоскую коробку. В ней лежала металлическая, в палец толщины, трубка. – Вот и всё, только надавить с одного конца, – там внутри хрустнет стёклышко. 9

Подходя к уголовному розыску, Шельга сразу остановился, – будто налетел на телеграфный столб: «Хе! – выдохнул он, – хе! – и бешено топнул ногой: – Ах, ловкач, ах, артист!» Шельга действительно был одурачен вчистую. Он стоял в двух шагах от убийцы (в этом теперь не было сомнения) и не взял его. Он говорил с человеком, знающим, видимо, все нити убийства, и тот умудрился ничего ему не сказать по существу. Этот Пьянков-Питкевич владел какой-то тайной… Шельга вдруг понял – именно государственного, мирового значения была эта тайна… Он уже за хвост держал Пьянкова-Питкевича, – «вывернулся, проклятый, обошёл!» Шельга взбежал на третий этаж к себе в отдел. На столе лежал пакет из газетной бумаги. В глубокой нише окна сидел смирный толстенький человек в смазных сапогах. Держа картуз у живота, он поклонился Шельге. – Бабичев, управдом, – сказал он с сильно самогонным духом, – по Пушкарской улице двадцать четвёртый номер дома, жилтоварищество. – Это вы принесли пакет? – Я принёс. Из квартиры номер тринадцатый… Это не в главном корпусе, а в пристроечке. Жилец вторые сутки у нас пропал. Сегодня милицию позвали, дверь вскрыли, составили акт в порядке закона, – управдом прикрыл рот рукой, щёки его покраснели, глаза слегка вылезли, увлажнились, дух самогона наполнил комнату, – значит, этот пакет я нашёл дополнительно в печке. – Фамилия пропавшего жильца? – Савельев, Иван Алексеевич. Шельга развернул пакет. Там оказались – фотографическая карточка Пьянкова-Питкевича, гребень, ножницы и склянка тёмной жидкости, краска для волос. – Чем занимался Савельев? – По учёной части. Когда у нас фановая труба лопнула – комитет к нему обратился… Он – «рад бы, говорит, вам помочь, но я химик». – Он часто отлучался по ночам с квартиры? – По ночам? Нет. Не замечалось, – управдом опять прикрыл рот, – чуть свет он – со двора, это верно. Но так, чтобы по ночам, – не замечалось, пьяным не видели. – Ходили к нему знакомые? – Не замечалось. Шельга по телефону запросил отдел милиции Петроградской стороны. Оказалось, – в пристройке дома двадцать четыре по Пушкарской действительно проживал Савельев Иван Алексеевич, тридцати шести лет, инженер-химик. Поселился на Пушкарской в феврале с удостоверением личности, выданным тамбовской милицией. Шельга послал телеграфный запрос в Тамбов и на автомобиле вместе с управдомом поехал на Фонтанку, где в отделе уголовного следствия, на леднике, лежал труп человека, убитого на Крестовском. Управдом сейчас же в нём признал жильца из тринадцатого номера. 10

В то же приблизительно время тот, кто называл себя Пьянковым-Питкевичем, подъехал на извозчике с поднятым верхом к одному из пустырей на Петроградской стороне, расплатился и пошёл по тротуару вдоль пустыря. Он открыл калитку в дощатом заборе, миновал двор и поднялся по узкой лестнице чёрного хода на пятый этаж. Двумя ключами открыл дверь, повесил в пустой прихожей на единственный гвоздь пальто и шляпу, вошёл в комнату, где четыре окна до половины были замазаны мелом, сел на продранный диван и закрыл лицо руками. Только здесь, в уединённой комнате (уставленной книжными полками и физическими приборами), он мог отдаться, наконец, ужасному волнению, почти отчаянию, потрясшему его со вчерашнего дня. Его руки, сжимавшие лицо, дрожали. Он понимал, что смертельная опасность не миновала. Он был в окружении. Только какие-то небольшие возможности складывались в его пользу, из ста – девяносто девять было против. «Как неосторожно, ах, как неосторожно», – шептал он. Усилием воли он, наконец, овладел своим волнением, ткнул кулаком грязную подушку, лёг навзничь и закрыл глаза. Его мысли, перегруженные страшным напряжением, отдыхали. Несколько минут мёртвой неподвижности освежили его. Он поднялся, налил в стакан мадеры и выпил одним глотком. Когда горячая волна пошла по телу, он стал шагать по комнате, с методичной неторопливостью, ища этих небольших возможностей к спасению. Он осторожно отогнул у плинтуса старые отставшие обои, вытащил из-под них листы чертежей и свернул их трубкой. Снял с полок несколько книг и всё это, вместе с чертежами и частями физических приборов, уложил в чемодан. Поминутно прислушиваясь, отнёс чемодан вниз и в одном из тёмных дровяных подвалов спрятал его под кучей мусора. Снова поднялся к себе, вынул из письменного стола револьвер, осмотрел, сунул в задний карман. Было без четверти пять. Он опять лёг и курил одну папиросу за другой, бросая окурки в угол. «Разумеется, они не нашли!» – почти закричал он, сбрасывая ноги с дивана, и снова забегал по диагонали комнаты. В сумерки он натянул грубые сапоги, надел парусиновое пальто и вышел из дому. 11

В полночь в шестнадцатом отделении милиции был вызван к телефону дежурный. Торопливый голос проговорил ему на ухо: – На Крестовский, на дачу, где позавчера было убийство, послать немедленно наряд милиции… Голос прервался. Дежурный сволочнулся в трубку. Вызвал проверочную, оказалось, что звонили из гребной школы. Позвонил в гребную школу. Там долго трещал телефон, наконец заспанный голос проговорил: – Что нужно? – От вас сейчас звонили? – Звонили, – зевнув, ответил голос. – Кто звонил?.. Вы видели? – Нет, у нас электричество испорчено. Сказали, что по поручению товарища Шельги. Через полчаса четверо милиционеров выскочили из грузовичка у заколоченной дачи на Крестовском. За берёзами тускло багровел остаток зари. В тишине слышались слабые стоны. Человек в тулупе лежал ничком близ чёрного крыльца. Его перевернули, – оказался сторож. Около него валялась вата, пропитанная хлороформом. Дверь крыльца была раскрыта настежь. Замок сорван. Когда милиционеры проникли внутрь дачи, из подполья чей-то заглушённый голос закричал: – Люк, отвалите люк в кухне, товарищи… Столы, ящики, тяжёлые мешки навалены были горой у стены на кухне. Их раскидали, подняли крышку люка. Из подполья выскочил Шельга, – весь в паутине, в пыли, с дикими глазами. – Скорее сюда! – крикнул он, исчезая за дверью. – Свет, скорее! В комнате (с железной кроватью) в свете потайных фонарей увидали на полу два расстрелянных револьвера, коричневый бархатный картуз и отвратительные, с едким запахом, следы рвоты. – Осторожнее! – крикнул Шельга. – Не дышите, уходите, это – смерть! Отступая, тесня к дверям милиционеров, он с ужасом, с омерзением глядел на валяющуюся на полу металлическую трубку величиной с человеческий палец. 12

Как все крупного масштаба деловые люди, химический король Роллинг принимал по делам в особо для того снятом помещении, офисе, где его секретарь фильтровал посетителей, устанавливая степень их важности, читал их мысли и с чудовищной вежливостью отвечал на все вопросы. Стенографистка превращала в кристаллы человеческих слов идеи Роллинга, которые (если взять их арифметическое среднее за год и умножить на денежный эквивалент) стоили приблизительно пятьдесят тысяч долларов за каждый протекающий в одну секунду отрезок идеи короля неорганической химии. Миндалевидные ногти четырёх машинисток, не переставая, порхали по клавишам четырёх ундервудов. Мальчик для поручений мгновенно вслед за вызовом вырастал перед глазами Роллинга, как сгустившаяся материя его воли. Офис Роллинга на бульваре Мальзерб был мрачным и серьёзным помещением. Тёмного штофа[4] стены, тёмные бобрики[5] на полу, тёмная кожаная мебель. На тёмных столах, покрытых стеклом, лежали сборники реклам, справочные книги в коричневой юфте,[6] проспекты химических заводов. Несколько ржавых газовых снарядов и бомбомёт, привезённые с полей войны, украшали камин.

За высокими, тёмного ореха, дверями, в кабинете среди диаграмм, картограмм и фотографий сидел химический король Роллинг. Профильтрованные посетители неслышно по бобрику входили в приёмную, садились на кожаные стулья и с волнением глядели на ореховую дверь. Там, за дверью, самый воздух в кабинете короля был неимоверно драгоценен, так как его пронизывали мысли, стоящие пятьдесят тысяч долларов в секунду. Какое человеческое сердце осталось бы спокойным, когда среди почтенной тишины в приёмной вдруг зашевелится бронзовая, в виде лапы, держащей шар, массивная ручка орехового дерева и появится маленький человек в тёмно-сером пиджачке, с известной всему миру бородкой, покрывающей щёки, мучительно неприветливый, почти сверхчеловек, с желтовато-нездоровым лицом, напоминающим известную всему миру марку изделий: жёлтый кружок с четырьмя чёрными полосками… Приоткрывая дверь, король вонзался глазами в посетителя и говорил с сильным американским акцентом – «прошу». 13

Секретарь (с чудовищной вежливостью) спросил, держа золотой карандашик двумя пальцами: – Простите, ваша фамилия? – Генерал Субботин, русский… эмигрант. Отвечавший сердито вскинул плечи и скомканным платком провёл по серым усам. Секретарь, улыбаясь так, будто разговор касается приятнейших, дружеских вещей, пролетел карандашом по блокнотику и спросил совсем уже осторожно: – Какая цель, мосье Субботин, вашей предполагаемой беседы с мистером Роллингом? – Чрезвычайная, весьма существенная. – Быть может, я попытаюсь изложить её вкратце для представления мистеру Роллингу. – Видите ли, – цель, так сказать, проста, план… Обоюдная выгода… – План, касающийся химической борьбы с большевиками, я так понимаю? – спросил секретарь. – Совершенно верно… Я намерен предложить мистеру Роллингу. – Я боюсь, – с очаровательной вежливостью перебил его секретарь, и приятное лицо его изобразило даже страдание, – боюсь, что мистер Роллинг немного перегружен подобными планами. С прошлой недели к нам поступило от одних только русских сто двадцать четыре предложения о химической войне с большевиками. У нас в портфеле имеется прекрасная диспозиция[7] воздушно-химического нападения одновременно на Харьков, Москву и Петроград. Автор диспозиции остроумно развёртывает силы на плацдармах буферных государств,[8] – очень, очень интересно. Автор даёт даже точную смету: шесть тысяч восемьсот пятьдесят тонн горчичного газа для поголовного истребления жителей в этих столицах. Генерал Субботин, побагровев от страшного прилива крови, перебил: – В чём же дело, мистер, как вас! Мой план не хуже, но и этот – превосходный план. Надо действовать! От слов к делу… За чем же остановка? – Дорогой генерал, остановка только за тем, что мистер Роллинг пока ещё не видит эквивалента своим расходам. – Какого такого эквивалента? – Сбросить шесть тысяч восемьсот пятьдесят тонн горчичного газа с аэропланов не составит труда для мистера Роллинга, но на это потребуются некоторые расходы. Война стоит денег, не правда ли? В представляемых планах мистер Роллинг пока видит одни расходы. Но эквивалента, то есть дохода от диверсий против большевиков, к сожалению, не указывается. – Ясно, как божий день… доходы… колоссальные доходы всякому, кто возвратит России законных правителей, законный нормальный строй, – золотые горы такому человеку! – Генерал, как орёл, из-под бровей упёрся глазами в секретаря. – Ага! Значит, указать также эквивалент? – Точно, вооружась цифрами: налево – пассив, направо – актив, затем – черту и разницу со знаком плюс, которая может заинтересовать мистера Роллинга. – Ага! – генерал засопел, надвинул пыльную шляпу и решительно зашагал к двери. 14

Не успел генерал выйти – в подъезде послышался протестующий голос мальчика для поручений, затем другой голос выразил желание, чтобы мальчишку взяли черти, и перед секретарём появился Семёнов в расстёгнутом пальто, в руке шляпа и трость, в углу рта изжёванная сигара. – Доброе утро, дружище, – торопливо сказал он секретарю и бросил на стол шляпу и трость, – пропустите-ка меня к королю вне очереди. Золотой карандашик секретаря повис в воздухе. – Но мистер Роллинг сегодня особенно занят. – Э, вздор, дружище… У меня в автомобиле дожидается человек, только что из Варшавы… Скажите Роллингу, что мы по делу Гарина. У секретаря взлетели брови, и он исчез за ореховой дверью. Через минуту высунулся: «Мосье Семёнов, вас просят», – просвистал он нежным шёпотом. И сам нажал дверную ручку в виде лапы, держащей шар. Семёнов встал перед глазами химического короля. Семёнов не выразил при этом особого волнения, во-первых, потому, что по натуре был хам, во-вторых, потому, что в эту минуту король нуждался в нём больше, чем он в короле. Роллинг просверлил его зелёными глазами. Семёнов, и этим не смущаясь, сел напротив по другую сторону стола. Роллинг сказал: – Ну? – Дело сделано. – Чертежи? – Видите ли, мистер Роллинг, тут вышло некоторое недоразумение… – Я спрашиваю, где чертежи? Я их не вижу, – свирепо сказал Роллинг и ладонью легко ударил по столу. – Слушайте, Роллинг, мы условились, что я вам доставлю не только чертежи, но и самый прибор… Я сделал колоссально много… Нашёл людей… Послал их в Петроград. Они проникли в лабораторию Гарина. Они видели действие прибора… Но тут, чёрт его знает, что-то случилось… Во-первых, Гариных оказалось двое. – Я это предполагал в самом начале, – брезгливо сказал Роллинг. – Одного нам удалось убрать. – Вы его убили? – Если хотите – что-то в этом роде. Во всяком случае – он умер. Вас это не должно беспокоить: ликвидация произошла в Петрограде, сам он советский подданный, – пустяки… Но затем появился его двойник… Тогда мы сделали чудовищное усилие… – Одним словом, – перебил Роллинг, – двойник или сам Гарин жив, и ни чертежей, ни приборов вы мне не доставили, несмотря на затраченные мною деньги. – Хотите – я позову, – в автомобиле сидит Стась Тыклинский, участник всего этого дела, – он вам расскажет подробно. – Не желаю видеть никакого Тыклинского, мне нужны чертежи и прибор… Удивляюсь вашей смелости – являться с пустыми руками… Несмотря на холод этих слов, несмотря на то, что, окончив говорить, Роллинг убийственно посмотрел на Семёнова, уверенный, что паршивый русский эмигрант испепелится и исчезнет без следа, – Семёнов, не смущаясь, сунул в рот изжёванную сигару и проговорил бойко: – Не хотите видеть Тыклинского, и не надо, – удовольствие маленькое. Но вот какая штука: мне нужны деньги, Роллинг, – тысяч двадцать франков. Чек дадите или наличными? При всей огромной опытности и знании людей Роллинг первый раз в жизни видел такого нахала. У Роллинга выступило даже что-то вроде испарины на мясистом носу, – такое он сделал над собой усилие, чтобы не въехать чернильницей в веснушчатую рожу Семёнова… (А сколько было потеряно драгоценнейших секунд во время этого дрянного разговора!) Овладев собою, он потянулся к звонку. Семёнов, следя за его рукой, сказал: – Дело в том, дорогой мистер Роллинг, что инженер Гарин сейчас в Париже. 15

Роллинг вскочил, – ноздри распахнулись, между бровей вздулась жила. Он подбежал к двери и запер её на ключ, затем близко подошёл к Семёнову, взялся за спинку кресла, другой рукой вцепился в край стола. Наклонился к его лицу: – Вы лжёте. – Ну вот ещё, стану я врать… Дело было так: Стась Тыклинский встретил этого двойника в Петрограде на почте, когда тот сдавал телеграмму, и заметил адрес: Париж, бульвар Батиньоль… Вчера Тыклинский приехал из Варшавы, и мы сейчас же побежали на бульвар Батиньоль и – нос к носу напоролись в кафе на Гарина или на его двойника, чёрт их разберёт. Роллинг ползал глазами по веснушчатому лицу Семёнова. Затем выпрямился, из лёгких его вырвалось пережжённое дыхание: – Вы прекрасно понимаете, что мы не в Советской России, а в Париже, – если вы совершите преступление, спасать от гильотины я вас не буду. Но если вы попытаетесь меня обмануть, я вас растопчу. Он вернулся на своё место, с отвращением раскрыл чековую книжку: «Двадцать тысяч не дам, с вас довольно и пяти…» Выписал чек, ногтем толкнул его по столу Семёнову и потом – не больше, чем на секунду, – положил локти на стол и ладонями стиснул лицо. 16

Разумеется, не по воле случая красавица Зоя Монроз стала любовницей химического короля. Только дураки да те, кто не знает, что такое борьба и победа, видят повсюду случай. «Вот этот счастливый», – говорят они с завистью и смотрят на удачника, как на чудо. Но сорвись он – тысячи дураков с упоением растопчут его, отвергнутого божественным случаем. Нет, ни капли случайности, – только ум и воля привели Зою Монроз к постели Роллинга. Воля её была закалена, как сталь, приключениями девятнадцатого года. Ум её был настолько едок, что она сознательно поддерживала среди окружающих веру в исключительное расположение к себе божественной фортуны, или Счастья… В квартале, где она жила (левый берег Сены, улица Сены), в мелочных, колониальных, винных, угольных и гастрономических лавочках считали Зою Монроз чем-то вроде святой. Её дневной автомобиль – чёрный лимузин 24 HP, её прогулочный автомобиль – полубожественный рольс-ройс 80 HP, её вечерняя электрическая каретка, – внутри – стёганого шёлка, – с вазочками для цветов и серебряными ручками, – и в особенности выигрыш в казино в Довиле полутора миллионов франков, – вызывали религиозное восхищение в квартале. Половину выигрыша, осторожно, с огромным знанием дела, Зоя Монроз «вложила» в прессу. С октября месяца (начало парижского сезона) пресса «подняла красавицу Монроз на перья». Сначала в мелкобуржуазной газете появился пасквиль о разорённых любовниках Зои Монроз. «Красавица слишком дорого нам стоит!» – восклицала газета. Затем влиятельный радикальный орган, ни к селу ни к городу, по поводу этого пасквиля загремел о мелких буржуа, посылающих в парламент лавочников и винных торговцев с кругозором не шире их квартала. «Пусть Зоя Монроз разорила дюжину иностранцев, – восклицала газета, – их деньги вращаются в Париже, они увеличивают энергию жизни. Для нас Зоя Монроз лишь символ здоровых жизненных отношений, символ вечного движения, где один падает, другой поднимается». Портреты и биографии Зои Монроз сообщались во всех газетах: «Её покойный отец служил в императорской опере в С.-Петербурге. Восьми лет очаровательная малютка Зоя была отдана в балетную школу. Перед самой войной она её окончила и дебютировала в балете с успехом, которого не запомнит Северная столица. Но вот – война, и Зоя Монроз с юным сердцем, переполненным милосердия, бросается на фронт, одетая в серое платьице с красным крестом на груди. Её встречают в самых опасных местах, спокойно наклоняющуюся над раненым солдатом среди урагана вражеских снарядов. Она ранена (что, однако, не нанесло ущерба её телу юной грации), её везут в Петербург, и там она знакомится с капитаном французской армии. Революция. Россия предаёт союзников. Душа Зои Монроз потрясена Брестским миром. Вместе со своим другом, французским капитаном, она бежит на юг и там верхом на коне, с винтовкой в руках, как разгневанная грация, борется с большевиками. Её друг умирает от сыпного тифа. Французские моряки увозят её на миноносце в Марсель. И вот она в Париже. Она бросается к ногам президента, прося дать ей возможность стать французской подданной. Она танцует в пользу несчастных жителей разрушенной Шампаньи. Она – на всех благотворительных вечерах. Она – как ослепительная звезда, упавшая на тротуары Парижа». В общих чертах биография была правдива. В Париже Зоя быстро осмотрелась и пошла по линии: всегда вперёд, всегда с боями, всегда к самому трудному и ценному. Она действительно разорила дюжину скоробогачей, тех самых коротеньких молодчиков с волосатыми пальцами в перстнях и с воспалёнными щеками. Зоя была дорогая женщина, и они погибли. Очень скоро она поняла, что скоробогатые молодчики не дадут ей большого шика в Париже. Тогда она взяла себе в любовники модного журналиста, изменила ему с парламентским деятелем от крупной промышленности и поняла, что самое шикарное в двадцатых годах двадцатого века – это химия. Она завела секретаря, который ежедневно делал ей доклады об успехах химической промышленности и давал нужную информацию. Таким образом она узнала о предполагающейся поездке в Европу короля химии Роллинга. Она сейчас же выехала в Нью-Йорк. Там, на месте, купила, с душой и телом, репортёра большой газеты, – и в прессе появились заметки о приезде в Нью-Йорк самой умной, самой красивой в Европе женщины, которая соединяет профессию балерины с увлечением самой модной наукой – химией и даже, вместо банальных бриллиантов, носит ожерелье из хрустальных шариков, наполненных светящимся газом. Эти шарики подействовали на воображение американцев. Когда Роллинг сел на пароход, отходящий во Францию, – на верхней палубе, на площадке для тенниса, между широколистной пальмой, шумящей от морского ветра, и деревом цветущего миндаля, сидела в плетёном кресле Зоя Монроз. Роллинг знал, что это самая модная женщина в Европе, кроме того, она действительно ему понравилась. Он предложил ей быть его любовницей. Зоя Монроз поставила условием подписать контракт с неустойкой в миллион долларов. О новой связи Роллинга и о необыкновенном контракте дано было радио из открытого океана. Эйфелева башня приняла эту сенсацию, и на следующий день Париж заговорил о Зое Монроз и о химическом короле. 17

Роллинг не ошибся в выборе любовницы. Ещё на пароходе Зоя сказала ему: – Милый друг, было бы глупо с моей стороны совать нос в ваши дела. Но вы скоро увидите, что как секретарь я ещё более удобна, чем как любовница. Женская дребедень меня мало занимает. Я честолюбива. Вы большой человек: я верю в вас. Вы должны победить. Не забудьте, – я пережила революцию, у меня был сыпняк, я дралась, как солдат, и проделала верхом на коне тысячу километров. Это незабываемо. Моя душа выжжена ненавистью. Роллингу показалась занимательной её ледяная страстность. Он прикоснулся пальцем к кончику её носа и сказал: – Крошка, для секретаря при деловом человеке у вас слишком много темперамента, вы сумасшедшая, в политике и делах вы всегда останетесь дилетантом. В Париже он начал вести переговоры о трестировании химических заводов. Америка вкладывала крупные капиталы в промышленность Старого Света. Агенты Роллинга осторожно скупали акции. В Париже его называли «американским буйволом». Действительно, он казался великаном среди европейских промышленников. Он шёл напролом. Луч зрения его был узок. Он видел перед собой одну цель: сосредоточение в одних (своих) руках мировой химической промышленности. Зоя Монроз быстро изучила его характер, его приёмы борьбы. Она поняла его силу и его слабость. Он плохо разбирался в политике и говорил иногда глупости о революции и о большевиках. Она незаметно окружила его нужными и полезными людьми. Свела его с миром журналистов и руководила беседами. Она покупала мелких хроникёров, на которых он не обращал внимания, но они оказали ему больше услуг, чем солидные журналисты, потому что они проникали, как москиты, во все щели жизни. Когда она «устроила» в парламенте небольшую речь правого депутата «о необходимости тесного контакта с американской промышленностью в целях химической обороны Франции», Роллинг в первый раз по-мужски, дружески, со встряхиванием пожал ей руку: – Очень хорошо, я беру вас в секретари с жалованием двадцать семь долларов в неделю. Роллинг поверил в полезность Зои Монроз и стал с ней откровенен по-деловому, то есть – до конца. 18

Зоя Монроз поддерживала связи с некоторыми из русских эмигрантов. Один из них, Семёнов, состоял у неё на постоянном жалованье. Он был инженером-химиком выпуска военного времени, затем прапорщиком, затем белым офицером и в эмиграции занимался мелкими комиссиями, вплоть до перепродажи ношеных платьев уличным девчонкам. У Зои Монроз он заведовал контрразведкой. Приносил ей советские журналы и газеты, сообщал сведения, сплетни, слухи. Он был исполнителен, боек и не брезглив. Однажды Зоя Монроз показала Роллингу вырезку из ревельской газеты, где сообщалось о строящемся в Петрограде приборе огромной разрушительной силы. Роллинг засмеялся: – Вздор, никто не испугается… У вас слишком горячее воображение. Большевики ничего не способны построить. Тогда Зоя пригласила к завтраку Семёнова, и он рассказал по поводу этой заметки странную историю: «…В девятнадцатом году в Петрограде, незадолго до моего бегства, я встретил на улице приятеля, поляка, вместе с ним кончил технологический институт, – Стася Тыклинского. Мешок за спиной, ноги обмотаны кусками ковра, на пальто цифры – мелом – следы очередей. Словом, всё как полагается. Но лицо оживлённое. Подмигивает. В чём дело? „Я, говорит, на такое золотое дело наскочил – ай люли! – миллионы! Какой там, – сотни миллионов (золотых, конечно)!“ Я, разумеется, пристал – расскажи, он только смеётся. На том и расстались. Недели через две после этого я проходил по Васильевскому острову, где жил Тыклинский. Вспомнил про его золотое дело, – думаю, дай попрошу у миллионера полфунтика сахару. Зашёл. Тыклинский лежал чуть ли не при смерти, – рука и грудь забинтованы. – Кто это тебя так отделал? – Подожди, – отвечает, – святая дева поможет – поправлюсь – я его убью. – Кого? – Гарина. И он рассказал, правда сбивчиво и туманно, не желая открывать подробности, про то, как давнишний его знакомый, инженер Гарин, предложил ему приготовить угольные свечи для какого-то прибора необыкновенной разрушительной силы. Чтобы заинтересовать Тыклинского, он обещал ему процент с барышей. Он предполагал по окончании опытов удрать с готовым прибором в Швецию, взять там патент и самому заняться эксплуатацией аппарата. Тыклинский с увлечением начал работать над пирамидками. Задача была такова, чтобы при возможно малом их объёме выделялось возможно большее количество тепла. Устройство прибора Гарин держал в тайне, – говорил, что принцип его необычайно прост и потому малейший намёк раскроет тайну. Тыклинский поставлял ему пирамидки, но ни разу не мог упросить показать ему аппарат. Такое недоверие бесило Тыклинского. Они часто ссорились. Однажды Тыклинский проследил Гарина до места, где он производил опыты, – в полуразрушенном доме на одной из глухих улиц Петербургской стороны. Тыклинский пробрался туда вслед за Гариным и долго ходил по каким-то лестницам, пустынным комнатам с выбитыми окнами и, наконец, в подвале услыхал сильное, точно от бьющей струи пара, шипение и знакомый запах горящих пирамидок. Он осторожно спустился в подвал, но споткнулся о битые кирпичи, упал, нашумел и, шагах в тридцати от себя, за аркой, увидел освещённое коптилкой, перекошенное лицо Гарина. «Кто, кто здесь?» – дико закричал Гарин, и в это же время ослепительный луч, не толще вязальной иглы, соскочил со стены и резнул Тыклинского наискосок через грудь и руку. Тыклинский очнулся на рассвете, долго звал на помощь и на четвереньках выполз из подвала, обливаясь кровью. Его подобрали прохожие, доставили на ручной тележке домой. Когда он выздоровел, началась война с Польшей, – ему пришлось уносить ноги из Петрограда». Рассказ этот произвёл на Зою Монроз чрезвычайное впечатление. Роллинг недоверчиво усмехался: он верил только в силу удушающих газов. Броненосцы, крепости, пушки, громоздкие армии – всё это, по его мнению, были пережитки варварства. Аэропланы и химия – вот единственные могучие орудия войны. А какие-то там приборы из Петрограда – вздор и вздор! Но Зоя Монроз не успокоилась. Она послала Семёнова в Финляндию, чтобы оттуда добыть точные сведения о Гарине. Белый офицер, нанятый Семёновым, перешёл на лыжах русскую границу, нашёл в Петрограде Гарина, говорил с ним и даже предложил ему совместно работать. Гарин держался очень осторожно. Видимо, ему было известно, что за ним следят из-за границы. О своём аппарате он говорил в том смысле, что того, кто будет владеть им, ждёт сказочное могущество. Опыты с моделью аппарата дали блестящие результаты. Он ждал только окончания работ над свечами-пирамидками. 19

В дождливый воскресный вечер начала весны огни из окон и бесчисленные огни фонарей отражались в асфальтах парижских улиц. Будто по чёрным каналам, над бездной огней мчались мокрые автомобили, бежали, сталкивались, крутились промокшие зонтики. Прелой сыростью бульваров, запахом овощных лавок, бензиновой гарью и духами была напитана дождевая мгла. Дождь струился по графитовым крышам, по решёткам балконов, по огромным полосатым тентам, раскинутым над кофейнями. Мутно в тумане зажигались, крутились, мерцали огненные рекламы всевозможных увеселений. Люди маленькие – приказчики и приказчицы, чиновники и служащие – развлекались, кто как мог, в этот день. Люди большие, деловые, солидные сидели по домам у каминов. Воскресенье было днём черни, отданным ей на растерзание. Зоя Монроз сидела, подобрав ноги, на широком диване среди множества подушечек. Она курила и глядела на огонь камина. Роллинг, во фраке, помещался, с ногами на скамеечке, в большом кресле и тоже курил и глядел на угли. Его освещённое камином лицо казалось раскалённо-красным – мясистый нос, щёки, заросшие бородкой, полузакрытые веками, слегка воспалённые глаза повелителя вселенной. Он предавался хорошей скуке, необходимой раз в неделю, чтобы дать отдых мозгу и нервам. Зоя Монроз протянула перед собой красивые обнажённые руки и сказала: – Роллинг, прошло уже два часа после обеда. – Да, – ответил он, – я так же, как и вы, полагаю, что пищеварение окончено. Её прозрачные, почти мечтательные глаза скользнули по его лицу. Тихо, серьёзным голосом, она назвала его по имени. Он ответил, не шевелясь в нагретом кресле: – Да, я слушаю вас, моя крошка. Разрешение говорить было дано. Зоя Монроз пересела на край дивана, обхватила колено. – Скажите, Роллинг, химические заводы представляют большую опасность для взрыва? – О да. Четвёртое производное от каменного угля – тротил – чрезвычайно могучее взрывчатое вещество. Восьмое производное от угля – пикриновая кислота, ею начиняют бронебойные снаряды морских орудий. Но есть и ещё более сильная штука, это – тетрил. – А это что такое, Роллинг? – Всё тот же каменный уголь. Бензол (С6Н6), смешанный при восьмидесяти градусах с азотной кислотой (HNO3), даёт нитробензол. Формула нитробензола – C6H5NO2. Если мы в ней две части кислорода О2 заменим двумя частями водорода Н2, то есть если мы нитробензол начнём медленно размешивать при восьмидесяти градусах с чугунными опилками, с небольшим количеством соляной кислоты, то мы получим анилин (С6Н5МН2). Анилин, смешанный с древесным спиртом при пятидесяти атмосферах давления, даст диметил-анилин. Затем выроем огромную яму, обнесём её земляным валом, внутри поставим сарай и там произведём реакцию диметил-анилина с азотной кислотой. За термометрами во время этой реакции мы будем наблюдать издали, в подзорную трубу. Реакция диметил-анилина с азотной кислотой даст нам тетрил. Этот самый тетрил – настоящий дьявол: от неизвестных причин он иногда взрывается во время реакции и разворачивает в пыль огромные заводы. К сожалению, нам приходится иметь с ним дело: обработанный фосгеном, он даёт синюю краску – кристалл-виолет. На этой штуке я заработал хорошие деньги. Вы задали мне забавный вопрос… Гм… Я считал, что вы более осведомлены в химии. Гм… Чтобы приготовить из каменноугольной смолы, скажем, облаточку пирамидона, который, скажем, исцелит вашу головную боль, необходимо пройти длинный ряд ступеней… На пути от каменного угля до пирамидона, или до флакончика духов, или до обычного фотографического препарата – лежат такие дьявольские вещи, как тротил и пикриновая кислота, такие великолепные штуки, как бром-бензил-цианид, хлор-пикрин, ди-фенил-хлор-арсин и так далее и так далее, то есть боевые газы, от которых чихают, плачут, срывают с себя защитные маски, задыхаются, рвут кровью, покрываются нарывами, сгнивают заживо… Так как Роллингу было скучно в этот дождливый воскресный вечер, то он охотно предался размышлению о великом будущем химии. – Я думаю (он помахал около носа до половины выкуренной сигарой), я думаю, что бог Саваоф создал небо и землю и всё живое из каменноугольной смолы и поваренной соли. В библии об этом прямо не сказано, но можно догадываться. Тот, кто владеет углём и солью, тот владеет миром. Немцы полезли в войну четырнадцатого года только потому, что девять десятых химических заводов всего мира принадлежали Германии. Немцы понимали тайну угля и соли: они были единственной культурной нацией в то время. Однако они не рассчитали, что мы, американцы, в девять месяцев сможем построить Эджвудский арсенал. Немцы открыли нам глаза, мы поняли, куда нужно вкладывать деньги, и теперь миром будем владеть мы, а не они, потому что деньги после войны – у нас и химия – у нас. Мы превратим Германию, прежде всего, а за ней и другие страны, умеющие работать (не умеющие вымрут естественным порядком, в этом мы им поможем), превратим в одну могучую фабрику… Американский флаг опояшет землю, как бонбоньерку, по экватору и от полюса до полюса… – Роллинг, – перебила Зоя, – вы сами накликаете беду… Ведь они тогда станут коммунистами… Придёт день, когда они заявят, что вы им больше не нужны, что они желают работать для себя… О, я уже пережила этот ужас… Они откажутся вернуть вам ваши миллиарды… – Тогда, моя крошка, я затоплю Европу горчичным газом. – Роллинг, будет поздно! – Зоя стиснула руками колено, подалась вперёд. – Роллинг, поверьте мне, я никогда не давала вам плохих советов… Я спросила вас: представляют ли опасность для взрыва химические заводы?.. В руках рабочих, революционеров, коммунистов, в руках наших врагов, – я это знаю, – окажется оружие чудовищной силы… Они смогут на расстоянии взрывать химические заводы, пороховые погреба, сжигать эскадрильи аэропланов, уничтожать запасы газов – всё, что может взрываться и гореть. Роллинг снял ноги со скамеечки, красноватые веки его мигнули, некоторое время он внимательно смотрел на молодую женщину. – Насколько я понимаю, вы намекаете опять на… – Да, Роллинг, да, на аппарат инженера Гарина… Всё, что о нём сообщалось, скользнуло мимо вашего внимания… Но я-то знаю, насколько это серьёзно… Семёнов принёс мне странную вещь. Он получил её из России… Зоя позвонила. Вошёл лакей. Она приказала, и он принёс небольшой сосновый ящик, в нём лежал отрезок стальной полосы толщиною в полдюйма. Зоя вынула кусок стали и поднесла к свету камина. В толще стали были прорезаны насквозь каким-то тонким орудием полоски, завитки и наискосок, словно пером – скорописью, было написано: «Проба силы… проба… Гарин». Кусочки металла внутри некоторых букв вывалились. Роллинг долго рассматривал полосу. – Это похоже на «пробу пера», – сказал он негромко, – как будто писали иглой в мягком тесте. – Это сделано во время испытания модели аппарата Гарина на расстоянии тридцати шагов, – сказала Зоя. – Семёнов утверждает, что Гарин надеется построить аппарат, который легко, как масло, может разрезать дредноут на расстоянии двадцати кабельтовых… Простите, Роллинг, но я настаиваю, – вы должны овладеть этим страшным аппаратом. Роллинг недаром прошёл в Америке школу жизни. До последней клеточки он был вытренирован для борьбы. Тренировка, как известно, точно распределяет усилия между мускулами и вызывает в них наибольшее возможное напряжение. Так у Роллинга, когда он вступал в борьбу, сначала начинала работать фантазия, – она бросалась в девственные дебри предприятий и там открывала что-либо, стоящее внимания. Стоп. Работа фантазии кончилась. Вступал здравый смысл, – оценивал, сравнивал, взвешивал, делал доклад: полезно. Стоп. Вступал практический ум, подсчитывал, учитывал, подводил баланс: актив. Стоп. Вступала воля, крепости молибденовой стали, страшная воля Роллинга, и он, как буйвол с налитыми глазами, ломился к цели и достигал её, чего бы это ему и другим ни стоило. Приблизительно такой же процесс произошёл и сегодня. Роллинг окинул взглядом дебри неизведанного, здравый смысл сказал: «Зоя права». Практический ум подвёл баланс: самое выгодное – чертежи и аппарат похитить, Гарина ликвидировать. Точка. Судьба Гарина оказалась решённой, кредит открыт, в дело вступила воля. Роллинг поднялся с кресла, стал задом к огню камина и сказал, выпячивая челюсть: – Завтра я жду Семёнова на бульваре Мальзерб. 20

После этого вечера прошло семь недель. Двойник Гарина был убит на Крестовском острове. Семёнов явился на бульвар Мальзерб без чертежей и аппарата. Роллинг едва не проломил ему голову чернильницей. Гарина, или его двойника, видели вчера в Париже. На следующий день, как обычно, к часу дня Зоя заехала на бульвар Мальзерб. Роллинг сел рядом с ней в закрытый лимузин, опёрся подбородком о трость и сказал сквозь зубы: – Гарин в Париже. Зоя откинулась на подушки. Роллинг невесело посмотрел на неё. – Семёнову давно нужно было отрубить голову на гильотине, он неряха, дешёвый убийца, наглец и дурак, – сказал Роллинг. – Я доверился ему и оказался в смешном положении. Нужно предполагать, что здесь он втянет меня в скверную историю… Роллинг передал Зое весь разговор с Семёновым. Похитить чертежи и аппарат не удалось, потому что бездельники, нанятые Семёновым, убили не Гарина, а его двойника. Появление двойника в особенности смущало Роллинга. Он понял, что противник ловок. Гарин либо знал о готовящемся покушении, либо предвидел, что покушения всё равно не избежать, и запутал следы, подсунув похожего на себя человека. Всё это было очень неясно. Но самое непонятное было – за каким чёртом ему понадобилось оказаться в Париже? Лимузин двигался среди множества автомобилей по Елисейским полям. День был тёплый, парной, в лёгкой нежно-голубой мгле вырисовывались крылатые кони и стеклянный купол Большого Салона, полукруглые крыши высоких домов, маркизы над окнами, пышные кущи каштанов. В автомобилях сидели – кто развалился, кто задрал ногу на колено, кто сосал набалдашник – по преимуществу скоробогатые коротенькие молодчики в весенних шляпах, в весёленьких галстучках. Они везли завтракать в Булонский лес премиленьких девушек, которых для развлечения иностранцев радушно предоставлял им Париж.

На площади Этуаль лимузин Зои Монроз нагнал наёмную машину, в ней сидели Семёнов и человек с жёлтым, жирным лицом и пыльными усами. Оба они, подавшись вперёд, с каким-то даже исступлением следили за маленьким зелёным автомобилем, загибавшим по площади к остановке подземной дороги. Семёнов указывал на него своему шофёру, но пробраться было трудно сквозь поток машин. Наконец пробрались, и полным ходом они двинулись наперерез зелёненькому автомобильчику. Но он уже остановился у метрополитена. Из него выскочил человек среднего роста, в широком коверкотовом пальто и скрылся под землёй. Всё это произошло в две-три минуты на глазах у Роллинга и Зои. Она крикнула шофёру, чтобы он свернул к метро. Они остановились почти одновременно с машиной Семёнова. Жестикулируя тростью, он подбежал к лимузину, открыл хрустальную дверцу и сказал в ужасном возбуждении: – Это был Гарин. Ушёл. Всё равно. Сегодня пойду к нему на Батиньоль, предложу мировую. Роллинг, нужно сговориться: сколько вы ассигнуете на приобретение аппарата? Можете быть покойны – я стану действовать в рамках закона. Кстати, позвольте вам представить Стася Тыклинского. Это вполне приличный человек. Не дожидаясь разрешения, он кликнул Тыклинского. Тот подскочил к богатому лимузину, сорвал шляпу, кланялся и целовал ручку пани Монроз. Роллинг, не подавая руки ни тому, ни другому, блестел глазами из глубины лимузина, как пума из клетки. Оставаться на виду у всех на площади было неразумно. Зоя предложила ехать завтракать на левый берег в мало посещаемый в это время года ресторан «Лаперуза». 21

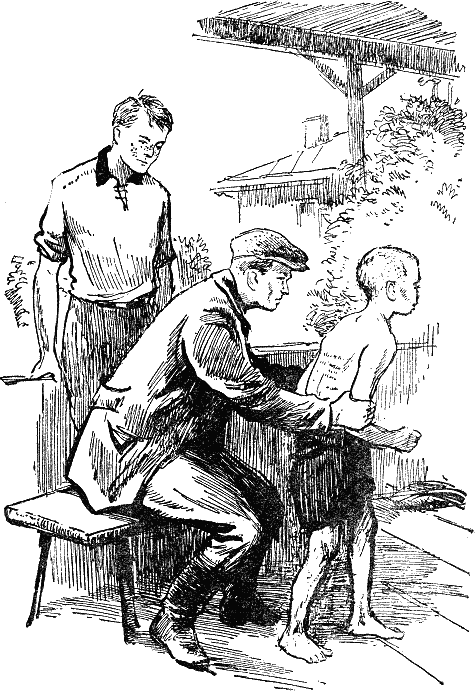

Тыклинский поминутно раскланивался, расправлял висячие усы, влажно поглядывал на Зою Монроз и ел со сдержанной жадностью. Роллинг угрюмо сидел спиной к окну. Семёнов развязно болтал. Зоя казалась спокойной, очаровательно улыбалась, глазами показывала метрдотелю, чтобы он почаще подливал гостям в рюмки. Когда подали шампанское, она попросила Тыклинского приступить к рассказу. Он сорвал с шеи салфетку: – Для пана Роллинга мы не щадили своих жизней. Мы перешли советскую границу под Сестрорецком. – Кто это – мы? – спросил Роллинг. – Я и, если угодно пану, мой подручный, один русский из Варшавы, офицер армии Балаховича… Человек весьма жестокий… Будь он проклят, как и все русские, пся крев, он больше мне навредил, чем помог. Моя задача была проследить, где Гарин производит опыты. Я побывал в разрушенном доме, – пани и пан знают, конечно, что в этом доме проклятый байстрюк чуть было не разрезал меня пополам своим аппаратом. Там, в подвале, я нашёл стальную полосу, – пани Зоя получила её от меня и могла убедиться в моём усердии. Гарин переменил место опытов. Я не спал дни и ночи, желая оправдать доверие пани Зои и пана Роллинга. Я застудил себе лёгкие в болотах на Крестовском острове, и я достиг цели. Я проследил Гарина. Двадцать седьмого апреля ночью мы с помощником проникли на его дачу, привязали Гарина к железной кровати и произвели самый тщательный обыск… Ничего… Надо сойти с ума, – никаких признаков аппарата… Но я-то знал, что он прячет его на даче… Тогда мой помощник немножко резко обошёлся с Гариным… Пани и пан поймут наше волнение… Я не говорю, чтобы мы поступили по указанию пана Роллинга… Нет, мой помощник слишком погорячился… Роллинг глядел в тарелку. Длинная рука Зои Монроз, лежавшая на скатерти, быстро перебирала пальцами, сверкала отполированными ногтями, бриллиантами, изумрудами, сапфирами перстней. Тыклинский вдохновился, глядя на эту бесценную руку. – Пани и пан уже знают, как я спустя сутки встретил Гарина на почтамте. Матерь божья, кто же не испугается, столкнувшись нос к носу с живым покойником. А тут ещё проклятая милиция кинулась за мною в погоню. Мы стали жертвой обмана, проклятый Гарин подсунул вместо себя какого-то другого. Я решил снова обыскать дачу: там должно было быть подземелье. В ту же ночь я пошёл туда один, усыпил сторожа. Влез в окно… Пусть пан Роллинг не поймёт меня как-нибудь криво… Когда Тыклинский жертвует жизнью, он жертвует ею для идеи… Мне ничего не стоило выскочить обратно в окошко, когда я услыхал на даче такой стук и треск, что у любого волосы стали бы дыбом… Да, пан Роллинг, в эту минуту я понял, что господь руководил вами, когда вы послали меня вырвать у русских страшное оружие, которое они могут обратить против всего цивилизованного мира. Это была историческая минута, пани Зоя, клянусь вам шляхетской честью. Я бросился, как зверь, на кухню, откуда раздавался шум. Я увидел Гарина, – он наваливал в одну кучу у стены столы, мешки и ящики. Увидев меня, он схватил кожаный чемодан, давно мне знакомый, где он обычно держал модель аппарата, и выскочил в соседнюю комнату. Я выхватил револьвер и кинулся за ним. Он уже открывал окно, намереваясь выпрыгнуть на улицу. Я выстрелил, он с чемоданом в одной руке, с револьвером в другой отбежал в конец комнаты, загородился кроватью и стал стрелять. Это была настоящая дуэль, пани Зоя. Пуля пробила мне фуражку. Вдруг он закрыл рот и нос какой-то тряпкой, протянул ко мне металлическую трубку, – раздался выстрел, не громче звука шампанской пробки, и в ту же секунду тысячи маленьких когтей влезли мне в нос, в горло, в грудь, стали раздирать меня, глаза залились слезами от нестерпимой боли, я начал чихать, кашлять, внутренности мои выворачивало, и, простите, пани Зоя, поднялась такая рвота, что я повалился на пол. – Дифенилхлорарсин в смеси с фосгеном, по пятидесяти процентов каждого, – дешёвая штука, мы вооружаем теперь полицию этими гранатками, – сказал Роллинг. – Так… Пан говорит истину, – это была газовая гранатка… К счастью, сквозняк быстро унёс газ. Я пришёл в сознание и, полуживой, добрался до дому. Я был отравлен, разбит, агенты искали меня по городу, оставалось только бежать из Ленинграда, что мы и сделали с великими опасностями и трудами. Тыклинский развёл руками и поник, отдаваясь на милость. Зоя спросила: – Вы уверены, что Гарин также бежал из России? – Он должен был скрыться. После этой истории ему всё равно пришлось бы давать объяснения уголовному розыску. – Но почему он выбрал именно Париж? – Ему нужны угольные пирамидки. Его аппарат без них всё равно, что незаряжённое ружьё. Гарин – физик. Он ничего не смыслит в химии. По его заказу над этими пирамидками работал я, впоследствии тот, кто поплатился за это жизнью на Крестовском острове. Но у Гарина есть ещё один компаньон здесь, в Париже, – ему он и послал телеграмму на бульвар Батиньоль. Гарин приехал сюда, чтобы следить за опытами над пирамидками. – Какие сведения вы собрали о сообщнике инженера Гарина? – спросил Роллинг. – Он живёт в плохонькой гостинице, на бульваре Батиньоль, – мы были там вчера, нам кое-что рассказал привратник, – ответил Семёнов. – Этот человек является домой только ночевать. Вещей у него никаких нет. Он выходит из дому в парусиновом балахоне, какой в Париже носят медики, лаборанты и студенты-химики. Видимо, он работает где-то там же, неподалёку. – Наружность? Чёрт вас возьми, какое мне дело до его парусинового балахона! Описал вам привратник его наружность? – крикнул Роллинг. Семёнов и Тыклинский переглянулись. Поляк прижал руку к сердцу. – Если пану угодно, мы сегодня же доставим сведения о наружности этого господина. Роллинг долго молчал, брови его сдвинулись. – Какие основания у вас утверждать, что тот, кого вы видели вчера в кафе на Батиньоль, и человек, удравший под землю на площади Этуаль, одно и то же лицо, именно инженер Гарин? Вы уже ошиблись однажды в Ленинграде. Что? Поляк и Семёнов опять переглянулись. Тыклинский с высшей деликатностью улыбнулся: – Не будет же пан Роллинг утверждать, что у Гарина в каждом городе двойники… Роллинг упрямо мотнул головой. Зоя Монроз сидела, закутав руки горностаевым мехом, равнодушно глядела в окно. Семёнов сказал: – Тыклинский слишком хорошо знает Гарина, ошибки быть не может. Сейчас важно выяснить другое, Роллинг. Предоставляете вы нам одним обделать это дело, – в одно прекрасное утро притащить на бульвар Мальзерб аппарат и чертежи, – или будете работать вместе с нами? – Ни в коем случае! – неожиданно проговорила Зоя, продолжая глядеть в окно. – Мистер Роллинг весьма интересуется опытами инженера Гарина, мистеру Роллингу весьма желательно приобрести право собственности на это изобретение, мистер Роллинг всегда работает в рамках строгой законности; если бы мистер Роллинг поверил хотя бы одному слову из того, что здесь рассказывал Тыклинский, то, разумеется, не замедлил бы позвонить комиссару полиции, чтобы отдать в руки властей подобного, негодяя и преступника. Но так как мистер Роллинг отлично понимает, что Тыклинский выдумал всю эту историю в целях выманить как можно больше денег, то он добродушно позволяет и в дальнейшем оказывать ему незначительные услуги. Первый раз за весь завтрак Роллинг улыбнулся, вынул из жилетного кармана золотую зубочистку и вонзил её между зубами. У Тыклинского на больших зализах побагровевшего лба выступил пот, щёки отвисли. Роллинг сказал: – Ваша задача: дать мне точные и обстоятельные сведения по пунктам, которые будут вам сообщены сегодня в три часа на бульваре Мальзерб. От вас требуется работа приличных сыщиков – и только. Ни одного шага, ни одного слова без моих приказаний. 22

Белый, хрустальный, сияющий поезд линии Норд-Зюйд – подземной дороги – мчался с тихим грохотом по тёмным подземельям под Парижем. В загибающихся туннелях проносилась мимо паутина электрических проводов, ниши в толще цемента, где прижимался озаряемый летящими огнями рабочий, жёлтые на чёрном буквы: «Дюбонэ», «Дюбонэ», «Дюбонэ» – отвратительного напитка, вбиваемого рекламами в сознание парижан. Мгновенная остановка. Вокзал, залитый подземным светом. Цветные прямоугольники реклам: «Дивное мыло», «Могучие подтяжки», «Вакса с головой льва», «Автомобильные шины», «Красный дьявол», резиновые накладки для каблуков, дешёвая распродажа в универсальных домах – «Лувр», «Прекрасная цветочница», «Галерея Лафайетт». Шумная, смеющаяся толпа хорошеньких женщин, мидинеток, рассыльных мальчиков, иностранцев, молодых людей в обтянутых пиджачках, рабочих в потных рубашках, заправленных под кумачовый кушак, – теснясь, придвигается к поезду. Мгновенно раздвигаются стеклянные двери… «О-о-о-о», – проносится вздох, и водоворот шляпок, вытаращенных глаз, разинутых ртов, красных, весёлых, рассерженных лиц устремляется вовнутрь. Кондуктора в кирпичных куртках, схватившись за поручни, вдавливают животом публику в вагоны. С треском захлопываются двери; короткий свист. Поезд огненной лентой ныряет под чёрный свод подземелья. Семёнов и Тыклинский сидели на боковой скамеечке вагона Норд-Зюйд, спиной к двери. Поляк горячился: – Прошу пана заметить – лишь приличие удержало меня от скандала… Сто раз я мог вспылить… Не ел я завтраков у миллиардеров! Чихал я на эти завтраки… Могу не хуже сам заказать у «Лаперуза» и не буду выслушивать оскорблений уличной девки… Предложить Тыклинскому роль сыщика!.. Сучья дочь, шлюха! – Э, бросьте, пан Стась, вы не знаете Зои, – она баба славная, хороший товарищ. Ну, погорячилась… – Видимо, пани Зоя привыкла иметь дело со сволочью, вашими эмигрантами… Но я – поляк, прошу пана заметить, – Тыклинский страшно выпятил усы, – я не позволю со мной говорить в подобном роде… – Ну, хорошо, усами потряс, облегчил душу, – после некоторого молчания сказал ему Семёнов, – теперь слушай, Стась, внимательно: нам дают хорошие деньги, от нас в конце концов ни черта не требуют. Работа безопасная, даже приятная: шляйся по кабачкам да по кофейным… Я, например, очень удовлетворён сегодняшним разговором… Ты говоришь – сыщики… Ерунда! А я говорю – нам предложена благороднейшая роль контрразведчиков. У дверей, позади скамьи, где разговаривали Тыклинский и Семёнов, стоял, опираясь локтем о медную штангу, тот, кто однажды на бульваре Профсоюзов в разговоре с Шельгой назвал себя Пьянковым-Питкевичем. Воротник его коверкота был поднят, скрывая нижнюю часть лица, шляпа надвинута на глаза. Стоя небрежно и лениво, касаясь рта костяным набалдашником трости, он внимательно выслушал весь разговор Семёнова и Тыклинского, вежливо посторонился, когда они сорвались с места, и вышел из вагона двумя станциями позже – на Монмартре. В ближайшем почтовом отделении он подал телеграмму: «Ленинград. Угрозыск. Шельге. Четырёхпалый здесь. События угрожающие». 23

Из почтамта он поднялся на бульвар Клиши и пошёл по теневой стороне. Здесь из каждой двери, из подвальных окон, из-под полосатых маркиз, покрывающих на широких тротуарах мраморные столики и соломенные стулья, тянуло кисловатым запахом ночных кабаков. Гарсоны в коротеньких смокингах и белых фартуках, одутловатые, с набриллиантиненными проборами, посыпали сырыми опилками кафельные полы и тротуары между столиками, ставили свежие охапки цветов, крутили бронзовые ручки, приподнимая маркизы. Днём бульвар Клиши казался поблёкшим, как декорация после карнавала. Высокие, некрасивые старые дома сплошь заняты под рестораны, кабачки, кофейни, лавчонки с дребеденью для уличных девчонок, под ночные гостиницы. Каркасы и жестяные сооружения реклам, облупленные крылья знаменитой мельницы «Мулен-Руж», плакаты кино на тротуарах, два ряда чахлых деревьев посреди бульвара, писсуары, исписанные неприличными словами, каменная мостовая, по которой прошумели, прокатились столетия, ряды балаганов и каруселей, прикрытых брезентами, – всё это ожидало ночи, когда зеваки и кутилы потянутся снизу, из буржуазных кварталов Парижа. Тогда вспыхнут огни, засуетятся гарсоны, засвистят паровыми глотками, закрутятся карусели; на золотых свиньях, на быках с золотыми рогами, в лодках, кастрюлях, горшках – кругом, кругом, кругом, – отражаясь в тысяче зеркал, помчатся под звуки паровых оркестрионов девушки в юбчонках до колен, удивлённые буржуа, воры с великолепными усами, японские улыбающиеся, как маски, студенты, мальчишки, гомосексуалисты, мрачные русские эмигранты, ожидающие падения большевиков. Закрутятся огненные крылья «Мулен-Руж». Забегают по фасадам домов изломанные горящие стрелы. Вспыхнут надписи всемирно известных кабаков, из их открытых окон на жаркий бульвар понесётся дикая трескотня, барабанный бой и гудки джаз-бандов. В толпе запищат картонные дудки, затрещат трещотки. Из-под земли начнут вываливаться новые толпы, выброшенные метрополитеном и Норд-Зюйдом. Это Монмартр. Это горы Мартра, сияющие всю ночь весёлыми огнями над Парижем, – самое беззаботное место на свете. Здесь есть где оставить деньги, где провести с хохочущими девчонками беспечную ночку. Весёлый Монмартр – это бульвар Клиши между двумя круглыми, уже окончательно весёлыми площадями – Пигаль и Бланш. Налево от площади Пигаль тянется широкий и тихий бульвар Батиньоль. Направо за площадью Бланш начинается Сент-Антуанское предместье. Это – места, где живут рабочие и парижская беднота. Отсюда – с Батиньоля, с высот Монмартра и Сент-Антуана – не раз спускались вооружённые рабочие, чтобы овладеть Парижем. Четыре раза их загоняли пушками обратно на высоты. И нижний город, раскинувший по берегам Сены банки, конторы, пышные магазины, отели для миллионеров и казармы для тридцати тысяч полицейских, четыре раза переходил в наступление, и в сердце рабочего города, на высотах, утвердил пылающими огнями мировых притонов сексуальную печать нижнего города – площадь Пигаль – бульвар Клиши – площадь Бланш. 24