|

|

Популярные авторы:: Андерсон Пол Уильям :: Эллисон Харлан :: Лавкрафт Говард Филлипс :: БСЭ :: Ламур Луис :: Говард Роберт Ирвин :: Ломер Кит :: Гилберт Честертон :: Макбейн Эд :: Станюкович Константин Михайлович Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Тень в зеркале :: Моя жизнь как фальшивка :: Дао - путь воды :: Смерть, какую ты заслужил :: Снежная страна :: Поминки :: Поведение собаки :: Тень Ворона :: Согровища негуса |

Завтрак для чемпионов, или Прощай, черный понедельникModernLib.Net / Современная проза / Воннегут Курт / Завтрак для чемпионов, или Прощай, черный понедельник - Чтение (стр. 10)

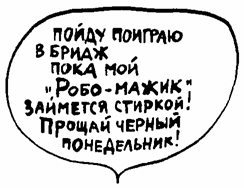

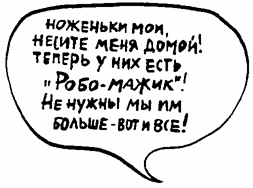

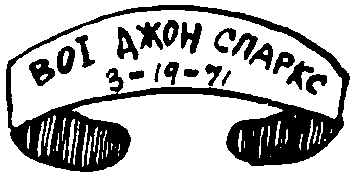

Так мы оказались рядом все трое — Двейн, Траут и я, как вершины равностороннего треугольника, каждая сторона которого равнялась двенадцати футам. Как три неколебимых луча света, мы все были такие простые, такие обособленные, такие прекрасные. Но как машины, мы были только мешками с подержанной проводкой и канализацией, с проржавленными петлями и с ослабевшими пружинами. Однако взаимоотношения у нас были классические: ведь в конце концов это я создал и Двейна, и Килгора Траута. И вот теперь Траут окончательно сведет с ума Двейна, а Двейн откусит ему кончик пальца. Вейн Гублер рассматривал нас в глазок, проверченный в кухонной стенке. Кто-то похлопал его по плечу. Тот, кто его накормил, теперь попросил его уйти из кухни. И снова он поплелся на улицу, и снова оказался среди подержанных машин Двейна. И снова стал разговаривать с проезжающими по автостраде машинами. Тут бармен включил ультрафиолетовые лампы на потолке. И одежда на Бонни Мак-Магон вспыхнула как электрическая реклама. Засветились и куртка на бармене, и африканские маски на стенах. Засветились рубашки на Двейне Гувере и других посетителях. И вот почему: их рубашки стирали в порошке с флюоресцентными веществами. Задумано это было для того, чтобы одежда на солнце здорово блестела, то есть флюоресцировала. Но когда на эту одежду попадали ультрафиолетовые лучи в затемненном помещении, она сверкала вовсю, до смешного. Засверкали и зубы у Кролика Гувера: он их чистил пастой с флюоресцентными веществами, чтобы днем улыбка была ярче. И сейчас он оскалил зубы, и казалось, что у него полный рот лампочек с елки. Но ярче всего засверкала крахмальная грудь новой рубашки Килгора Траута. Его грудь залилась глубоким мерцающим светом, словно нечаянно развязали мешок с радиоактивными алмазами. И тут Траут невольно съежился, подался вперед, и крахмальная грудь изогнулась параболической тарелкой. Рубашка превратилась в прожектор. И луч его упал прямо на Двейна Гувера. Неожиданный блеск вывел Двейна из транса. Ему вдруг померещилось, что он умер. Во всяком случае, произошло что-то неопасное, но сверхъестественное. Двейн доверчиво улыбнулся небесному лучу. Он был готов ко всему. Траут никак не мог объяснить, почему так фантастично заиграл свет на одежде некоторых посетителей. Подобно большинству авторов научной фантастики, он понятия не имел о науке. Ему, как и Рабо Карабекьяну, не нужна была научная информация. И сейчас он просто обалдел от всего этого. На мне была старая рубашка, не раз стиранная в китайской прачечной простым мылом, без всяких флюоресцентных примесей. Она и не блестела. Теперь Двейн Гувер уставился на блестящую грудь Траута, как раньше — на блестящие капельки лимонного масла в стакане. Почему-то он вспомнил слова своего приемного отца: Двейну было всего десять лет, и отец ему объяснял, почему в Шепердстауне не было негров. Вспомнил он сейчас эти слова не зря: они имели прямое отношение к тому, о чем Двейн недавно разговаривал с Бонни Мак-Магон, чей муж потерял такие деньги не мойке для автомашин в Шепердстауне. Эта мойка оказалась разорительной главным образом потому, что выгодно было держать мойки только там, где было много дешевой рабочей силы, то есть черных рабочих, а негров в Шепердстауне не было. «Много лет тому назад, — рассказывал отец десятилетнему Двейну, — негры перли на север миллионами: и в Чикаго, и в Мидлэнд-Сити, и в Индианаполис, и в Детройт. Шла мировая война. Рабочих рук настолько не хватало, что любой неграмотный негритос мог получить отличную работу на любом заводе. И никогда у этих черномазых не бывало таких денег. И вот в Шепердстауне, — продолжал он, — белые все сразу смекнули. Они не захотели, чтоб их город наводнили черномазые. Они понавешали объявлений на всех больших дорогах — и у въезда в свой город, и на железнодорожных путях». И приемный отец Двейна описал эти объявления, а выглядели они вот так:  «Как-то к вечеру негритянское семейство вышло из товарного вагона на станции Шепердстаун. То ли они не заметили объявления, то ли и читать не умели. А может, и глазам своим не поверили, — продолжал весело рассказывать приемный отец Двейна. Сам он в это время был без работы. Великая депрессия только-только начиналась. В тот день вместе с Двейном он ехал в их машине: раз в неделю они вывозили мусор и всякие отбросы за город и сваливали их в Сахарную речку. — Словом, эта семейка забралась на ночь в какой-то пустующий домишко, — рассказывал отец Двейна, — огонь в печке развели, устроились. А в полночь явилась туда целая толпа. Вытащили они этого негритоса из дому и перепилили его напополам колючей проволокой — она поверху шла, по загородке. — Двейн ясно помнил, как он в эту минуту, слушая рассказ, любовался радужной пленкой нефти, расплывшейся по воде Сахарной речки. — Давненько это было, но уж с тех пор ни один черномазый на ночь в Шепердстауне не задерживался», — сказал приемный отец Двейна. У Траута все тело зудело оттого, что Двейн полубезумным взглядом уперся в его крахмальную грудь. Глаза Двейна подернулись слезой. Траут решил, что это явное влияние алкоголя. Откуда он мог знать, что в эту минуту Двейн видел масляное пятно, радужно расплывшееся на поверхности Сахарной речки сорок лет назад. И меня Траут тоже заметил, хотя я и не был ему виден как следует. Но беспокоил я его еще больше, чем Двейн. А дело было вот в чем: только Траут, единственный из всех созданных мной персонажей, обладал достаточным воображением и мог заподозрить, не выдумал ли его другой человек. Он даже говорил об этом со своим попугаем. Например, он как-то сказал: «Честное слово, Билл, от такой жизни невольно приходит в голову, уж не выдумал ли меня кто-то для книжки про человека, которому все время плохо приходится». Теперь Траут стал догадываться, что он сидит совсем рядом с тем, кто его создал. Он растерялся. Трудно ему было решить, как на это реагировать, особенно потому, что любая его реакция будет такой, как я захочу, и он это знал. Но я его не стал особенно тревожить — не махал ему рукой, не глядел на него в упор. Я и очки не снял, И снова стал чертить пальцем по столу — изобразил формулу взаимосвязи энергии и материи, как это понимали в мое время. Вот она [14]:  Но в моем представлении эта формула была неполной. Надо было как-то включить в нее «S», то есть Сознание, без чего никакого «Е» (Энергии) и никакого «М» (Материи) и даже математической постоянной величины, означающей скорость света, существовать никак не могло. Кстати, все мы были прикреплены к выпуклой поверхности. Наша планета была шаром. И никто не понимал, почему мы с него не скатываемся, хотя все притворялись, что они чего-то соображают. Но настоящие умники сообразили, что один из лучших способов разбогатеть состоит в том, чтобы завладеть порядочным куском той поверхности, к которой прикреплены люди. Траут боялся встретиться глазами с Двейном Гувером или со мной, поэтому он просматривал содержимое толстого конверта, который ему выдали в гостинице. Первым делом он прочитал письмо от Фреда Т. Бэрри — председателя фестивального комитета, мецената, выстроившего Центр искусств имени Милдред Бэрри, а также основателя и председателя совета директоров фирмы «Бэрритрон лимитед». К письму была пришпилена одна акция фирмы «Бэрритрон» на имя Килгора Траута. Вот текст письма. «Дорогой мистер Траут, — писал Фред Т. Бэрри. — Для нас не только огромное удовольствие, но и большая честь, что такая выдающаяся творческая личность, как Вы, жертвует своим драгоценным временем ради фестиваля искусств в Мидлэнд-Сити. От души желаем, чтобы Вы во время пребывания здесь чувствовали себя членом нашей семьи. С этой целью — дать Вам и другим почетным гостям глубже ощутить свое участие в жизни нашего города — я вручаю каждому из вас небольшой презент: одну акцию фирмы, основанной мною, фирмы, где я состою председателем совета директоров. Теперь фирма принадлежит не только нам, но и всем вам. Наша фирма была основана в 1934 году как «Американская компания Робо-Мажик». Вначале в ней служило всего три человека, проектировавшие и собиравшие первые полностью автоматизированные стиральные машины для использования их в домашнем хозяйстве. На наших акциях, как Вы увидите, сохранилась эмблема той первой фирмы». На эмблеме была изображена греческая богиня, раскинувшаяся в вычурном шезлонге. В руке у нее был небольшой флагшток, с которого струился длинный вымпел. Вот он:  В рекламе старой стиральной машины были остроумно использованы два разных смысла, которые люди вкладывали в слова «черный понедельник». Во-первых, женщины обычно по понедельникам стирали белье. Понедельник был просто днем стирки, и ничего особенно «черного» в этом дне не было. Но люди, которые всю неделю страшно много работали, часто называли понедельник «черным», потому что с отвращением выходили в понедельник на работу после дня отдыха. Фред Т. Бэрри был совсем молодым, когда он придумал этот девиз для стиральной машины «Робо-Мажик»: он хотел сказать, что понедельник называют «черным», потому что и женщины работают до упаду и страшно устают в этот день. А от «Робо-Мажика» им становилось легко и весело. Кстати, далеко не все женщины стирали по понедельникам в те времена, когда изобрели «Робо-Мажик». Стирали они, когда хотели. Одно из самых отчетливых детских воспоминаний Двейна Гувера относилось к тому дню, когда его приемная мать вдруг затеяла стирку в сочельник. Она очень огорчилась, видя, до какой бедности дошла ее семья, и в тот вечер ни с того ни с сего вдруг потопала в подвал, где кишели тараканы и мокрицы, и стала там стирать кучу белья. «Самое время заняться негритянской работенкой», — сказала она. Фред Т. Бэрри начал рекламировать «Робо-Мажик» задолго до того, как собрали первую надежную машину для продажи. И он был единственным жителем Мидлэнд-Сити, которому было по средствам вывешивать рекламы на специальных досках во время Великой депрессии, так что рекламам «Робо-Мажика» не приходилось расталкивать и перекрикивать другие рекламы, привлекая внимание прохожих. Фактически никаких других реклам в городе не было. Одна из реклам Фреда Т. Бэрри висела на доске у главных ворот безвременно усопшей автомобильной компании Кидслера, где разместилась фирма «Робо-Мажик». На рекламе была изображена дама аристократического вида, в мехах и жемчугах. Она выходила из своего особняка — провести вечерок в блаженном безделье. Из ее губ вылетала надпись — вот она:  Другой плакат, у железнодорожного депо, изображал двух посыльных, выгружавших стиральную машину «Робо-Мажик» у дома. На них, выпучив глаза, глядела черная служанка, а из ее губ тоже вылетали слова. Говорила она вот что:  Фред Т. Бэрри сам придумывал рекламу. Он любил предсказывать, что со временем разные механические приспособления смогут на всем свете делать то, что он называл «негритянской работенкой», то есть подымать тяжести, мыть, и варить, и гладить, и нянчить ребят, и убирать грязь. Многие белые женщины относились к этой работе так же, как и приемная мать Двейна Гувера. Моя собственная мать, да и моя сестра — мир праху ее — тоже так думали. Обе решительно отказывались брать на себя «негритянскую работенку». Белые мужчины, разумеется, тоже избегали ее. Но они обычно говорили: «Это женская работа», а женщины говорили: «Это негритянская работа». Сейчас я выскажу одно дикое, дикое предположение. По-моему, Гражданская война на моей родине здорово пришибла победителей-северян, хотя об этом никто никогда и не заикался. Потомки северян, по-моему, до сих пор подавлены своей победой, хотя понятия не имеют почему. А причина в том, что победители в этой войне лишились самой желанной добычи, а именно: рабов. Мечта о чудо-роботах была прервана второй мировой войной. Бывший автомобильный завод Кидслера стал военным заводом, вместо фабрики хозяйственных автоматов. От «Робо-Мажика» остался только «мозг», программировавший всю машину на разные действия: когда впускать воду, когда ее выливать, когда простирывать белье, когда полоскать, когда выжимать, когда сушить и так далее. И этот мозг стал управлять так называемой «Системой Блинк» — так сокращенно назывался компьютер, регулировавший интервалы между бомбежками. Глава двадцать вторая А я все сидел в баре гостиницы «Отдых туриста» и смотрел, как Двейн Гувер не спускает глаз с крахмальной груди Килгора Траута. На мне был браслет с надписью:  ВО1 означало: вольноопределяющийся первого класса — такое звание было у Джона Спаркса. Браслет обошелся мне в два с половиной доллара. Этот браслет означал, что мне очень жаль тех американских солдат, которые попали в плен во время войны во Вьетнаме. Такие браслеты пользовались большой популярностью. На каждом было обозначено имя пленного, его звание и дата, когда его захватили. Обладатели браслетов не должны были снимать их, пока военнопленный не вернется домой или не погибнет в плену. Я не мог придумать, как бы мне всадить мой браслет в этот роман, и вдруг меня осенило: я его уроню, а Вейн Гублер его подберет. И пусть Вейн Гублер решит, что браслет уронила женщина, влюбленная в человека по имени Вой Джон Спаркс и что этот Вой и эта женщина то ли обручились, то ли поженились — словом, сделали что-то для них важное именно 19 марта 1971 года. И Вейн будет прикидывать — как звучит это странное имя. «Вой? — будет спрашивать он себя. — Вуи? Воо-а?» Там же, в коктейль-баре, я придумал, что Двейн Гувер прошел курс скоростного чтения в вечерней школе Христианской ассоциации молодых людей и это дало ему возможность прочитать книгу Килгора Траута за несколько минут вместо нескольких часов. Там же, в баре, я проглотил белую пилюльку: доктор разрешил мне принимать их от плохого настроения, но умеренно — не больше двух штук в день. Там же, в баре, от пилюльки и алкоголя, я вдруг почувствовал крайнюю необходимость поскорее сказать все, что я не успел толком объяснить, а потом уж побыстрей досказать всю эту историю. Погодите: я уже объяснил, почему Двейн Гувер умел так необычайно быстро читать. А Килгор Траут, вероятно, не мог бы проехать расстояние от Нью-Йорка за такое короткое время, как я его провез, но теперь слишком поздно что-то перекраивать, пересобачивать. Ну и ладно, ладно... Погодите, погодите... Ах, да, надо объяснить, какую куртку Траут увидел в больнице. Со спины вид у нее был такой:  Вот вам объяснение: в Мидлэнд-Сити была только одна негритянская школа, и до сих пор школа осталась чисто негритянской. Она носила имя Криспаса Аттакса — так звали чернокожего, которого пристрелили британские солдаты в Бостоне в 1770 году. В центральном коридоре школы висела картина, изображавшая это событие. На ней были и белые люди, тоже служившие мишенью для пуль. У самого Криспаса Аттакса во лбу была круглая дырка, похожая на леток скворечника. Но черные люди давно перестали называть школу «Школой имени Криспаса Аттакса» — они ее называли «Невинножертвенной школой». А когда после второй мировой войны выстроили еще одну школу для черных, ей присвоили имя Джорджа Вашингтона Карвера, тоже черного, который родился в рабстве, но тем не менее стал знаменитым химиком. Он открыл множество способов применения арахисовых орешков. Но и тут черные люди не стали называть школу как полагалось. В день открытия школы на многих черных учениках были куртки с надписью на спине:  Да, вот что еще: надо вам объяснить, почему многие чернокожие в Мидлэнд-Сити умели подражать голосам птиц, живших в разных частях тогдашней, как ее называли, Британской империи. Понимаете ли, Фред Т. Бэрри и его родители были чуть ли не единственными жителями Мидлэнд-Сити, которые могли во время Великой депрессии нанимать негров на «негритянскую работенку». Они переехали в бывший особняк Кидслеров, где когда-то родилась будущая романистка Беатриса Кидслер. И там у них работало человек двадцать слуг — и не по очереди, а все сразу. Эту кучу денег отец Фреда заработал во времена процветания — в двадцатые годы он был бутлегером и делал всякие махинации с акциями и шерами. Все свои денежки он держал дома, и это было очень хитро придумано, потому что многие банки во время кризиса лопнули. Кроме того, отец Фреда был посредником у гангстеров, которые хотели приобрести для своих детей и внуков какое-нибудь честное, законное дело. Гангстеры скупили через отца Фреда почти все ценное имущество в Мидлэнд-Сити, заплатив в десять, а то и во сто раз дешевле подлинной стоимости. А перед тем, как родители Фреда после первой мировой войны переселились в США, они были актерами мюзик-холла в Англии. Отец Фреда играл на музыкальной пиле. Его мать подражала голосам разных птиц, обитавших в разных частях тогдашней Британской империи. И во время Великой депрессии она по-прежнему подражала птицам для собственного удовольствия. Например, она говорила: «А вот бюль-бюль из Малайи» — и подражала голосу этой птицы. «А вот пестрая сова из Новой Зеландии», — говорила она и подражала голосу этой птицы. И все чернокожие, работавшие на их семью, считали, что нет на свете ничего уморительнее, чем слушать, как мать Фреда подражает голосам птиц. Правда, они не решались смеяться вслух. Но они сами научились подражать птичьим голосам, и уж тогда все их приятели просто покатывались со смеху. Началось поголовное увлечение. Даже те черные, кто и близко не бывал у особняка Кидслеров, подражали и птице-лире, и австралийской трясогузке, золотистой иволге из Индии, соловью, щеглу и корольку из самой Англии. Подражали даже веселым крикам вымерших друзей далекого детства Килгора Траута — буревестникам с Бермудских островов. Когда Килгор Траут попал в этот город, черные люди все еще хорошо подражали разным птицам и слово в слово повторяли то, что обычно говорила мать Фреда перед каждым номером. Например, если кто-то подражал пению соловья, он или она сначала говорили: «Особую прелесть пению соловушки, любимой птицы поэтов, придает еще то, что поет он только по ночам». И так далее. А в коктейль-баре скверные вещества в организме Двейна вдруг заставили его решить, что пора ему выспросить у Килгора Траута все тайны жизни. — Подайте мне весть! — крикнул Двейн. Пошатываясь, он встал со своего места и плюхнулся на банкетку рядом с Траутом, весь пылая жаром, как перегретый радиатор. — Вести жду! И тут Двейн сделал неестественный жест. Сделал он его по моей воле. Мне давным-давно до смерти хотелось заставить какого-нибудь героя моих книжек сделать то, что сделал Двейн — он повел себя с Килгором Траутом как герцогиня с Алисой из сказки Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес». Он уткнулся подбородком в плечо бедного Траута, врезался изо всей силы ему в плечо. — Весть подавай! — крикнул он, все крепче и крепче вжимая подбородок в плечо Траута. Траут не отвечал. Он так надеялся, что за всю оставшуюся ему жизнь он больше никогда не будет физически соприкасаться с другими человеческими существами. Сейчас прикосновение чужого подбородка было ему хуже всякого насилия. — Тут она? Тут весть? — сказал Двейн, хватая книгу Траута «Теперь все можно рассказать». — Да, да, тут, — прохрипел Траут. К его величайшему облегчению, Двейн снял свой подбородок с его плеча. И Двейн стал жадно глотать страницы романа, словно изголодавшись по печатному слову. Тут ему пригодился курс скоростного чтения, пройденный в Христианской ассоциации молодых людей. Двейн пожирал страницу за страницей, как свинья — корм. «Дорогой сэр, бедный мой сэр, храбрый сэр, — читал он. — Вы — подопытное Существо для Создателя вселенной. Вы — единственное Существо во всей вселенной, обладающее свободной волей. Только вам одному дано право соображать, что делать дальше и зачем. Все другие существа — роботы, машины. Одни люди вас как будто любят, другие — как будто ненавидят, — читал Двейн дальше. — И вам, наверно, странно — почему. А они просто любящие машины и ненавидящие машины. Вы подавлены, вы деморализованы, — читал Двейн, — и это так понятно. Конечно, устанешь, если все время приходится мыслить во вселенной, бессмысленной по самой своей природе». Глава двадцать третья Двейн Гувер читал и читал. «Вы окружены любящими машинами, ненавидящими машинами, жадными машинами, щедрыми машинами, храбрыми и трусливыми, правдивыми и лживыми, веселыми и серьезными машинами, — прочитал он. — Их единственное назначение — быть для вас раздражителями и возбудителями в самых различных ситуациях, чтобы Создатель вселенной мог наблюдать, как вы на них реагируете. А чувствуют они и думают не больше, чем старинные дедовские часы. Теперь Создатель вселенной хотел бы перед вами извиниться не только за то, что на время опыта специально окружил вас такими суетливыми, капризными спутниками, но и за то, что на вашей планете столько хлама и вони. Создатель программировал роботов так, что они миллионами лет измывались над своей планетой, и к вашему появлению вся она превратилась в ядовитый смердящий кусок сыра. Кроме того, он обеспечил жуткое перенаселение, запрограммировав роботов, независимо от условий жизни, на непрестанную тягу к спариванию и к тому же заставив их обожать рожденных ими детей больше всего на свете». В этот момент Мэри-Элис Миллер, чемпионка мира по плаванию на двести метров и королева фестиваля искусств, проходила по коктейль-бару. Через бар можно было ближе пройти в холл со стоянки машин, где отец ждал ее в своей зеленой машине «плимут» модели «Барракуда», купленной им у Двейна Гувера со склада подержанных автомобилей, — гарантию ему дали как на новую машину. Отец Мэри, Дон Миллер, был также председателем комиссии по амнистии для арестантов исправительной колонии в Шепердстауне. Именно он и решил, что Вейн Гублер, который снова сшивался среди подержанных машин у конторы Двейна Гувера, вполне может занять свое место в обществе. Мэри-Элис зашла в холл гостиницы — забрать корону и скипетр для выступления нынешним вечером в роли королевы фестиваля искусств. Майло Маритимо, дежурный администратор и внук гангстера, собственными руками сделал эти знаки королевского достоинства. Глаза у него воспалились и стали похожи на вишни в ликере. Только один человек заметил проходившую по бару Мэри и сразу высказался вслух. Это был Эйб Коэн, ювелир. Вот что он сказал про Мэри-Элис, презирая ее бесполость, невинность и пустоту: «Форменная рыба-фиш!» Килгор Траут услыхал эти слова — «рыба-фиш». Он старался прикинуть в уме, что они значили. Но в уме у него кишмя кишели всякие непонятности. С таким же успехом он сейчас мог быть Вейном Гублером, слонявшимся между подержанными машинами во время «Гавайской недели». У Траута все больше и больше горели ноги, облепленные пластиковой пленкой. Ему уже стало больно. Пальцы ног корчились и поджимались, словно умоляя погрузить их в холодную воду или выставить на воздух. А Двейн все продолжал читать про себя и Создателя вселенной. И вот что он прочел: «И еще он запрограммировал роботов, чтобы они писали для вас книжки, и журналы, и газеты, а также сценарии для телевидения, радио и кинофильмов. Они сочиняли для вас песни. Создатель вселенной повелел им изобрести сотни религий, чтобы вам было из чего выбирать. Он заставлял их убивать друг друга миллионами с единственной целью — потрясти вас. Роботы бесчувственно, машинально, неуклонно делали всевозможные пакости и всевозможные добрые дела, лишь бы вызвать какую-то ответную реакцию у В-А-С». Последнее слово было напечатано особо крупными буквами и выглядело оно так:  «Затаив дыхание, Создатель вселенной следил за вами, когда вы входили в библиотеку, — говорилось в книге. — Ему было интересно, что именно вы, с вашей свободной волей, выберете из этого чтива, этой чудовищной окрошки из так называемой „культуры“. Родители ваши были ссорящимися машинами или постоянно ноющими машинами, — говорилось дальше в книге. — Ваша матушка была запрограммирована вечно ругательски ругать вашего отца за то, что он — плохая зарабатывающая машина. А ваш отец был запрограммирован ругать ее за то, что она — плохая хозяйственная машина. И еще они были запрограммированы ругать друг друга за то, что они оба — плохие любящие машины. Кроме того, ваш отец был так запрограммирован, что, громко топая, выходил из дому и грохал дверью. От этого мать автоматически превращалась в рыдающую машину. А отец отправлялся в кабак, где напивался с другими пьющими машинами. Потом эти пьющие машины шли в публичный дом и брали напрокат развлекательные машины. А потом отец тащился домой и там превращался в кающуюся машину. А мать становилась машиной всепрощающей». Тут Двейн встал с места — за каких-нибудь десять минут он до отвала наглотался этих солипсических бредней. Выпрямившись, сдержанным шагом он прошел к роялю. Шел он не сгибаясь, потому что боялся собственной своей силы и непогрешимости. Он старался не топать, боясь, что слишком тяжелый шаг может разрушить всю новую гостиницу «Отдых туриста». Разумеется, за свою жизнь он не боялся. По книге Траута он убедился, что уже был убит двадцать три раза. Но Создатель вселенной каждый раз чинил его и снова пускал в ход. Впрочем, Двейн умерял свои шаги даже не столько для безопасности окружающих, сколько от желания выглядеть элегантным. Он собирался, согласно своему новому пониманию жизни, вести себя весьма утонченно перед двумя зрителями — перед самим собой и своим Создателем. И он подошел к своему сыну-гомосексуалисту. Кролик увидал, что дело плохо, решил, что сейчас ему — смерть. Он мог бы защититься без всякого труда — недаром в военной школе его обучили всем приемам кулачной драки. Но вместо этого он предпочел впасть в медитацию, в транс. Он закрыл глаза, и его сознание отключилось, погрузившись в затишье бездеятельных участков мозга, и мерцающей лентой развернулось перед ним слово:  Двейн толкнул Кролика в затылок. Он стал катать его голову, как дыню, по клавишам рояля. Двейн хохотал и вовсю честил своего сынка: — Ах ты вонючая машина, педик несчастный! А Кролик не сопротивлялся, хотя вся физиономия у него была разбита, Двейн поднял его за волосы и снова грохнул о клавиатуру. Все клавиши покрылись кровью, слюнями и соплями. Рабо Карабекьян, и Беатриса Кидслер, и Бонни Мак-Магон схватили Двейна, оттащили его от Кролика. Тут Двейн взыграл еще пуще. — Никогда не бил женщин, верно? — крикнул он Создателю вселенной. И как даст Беатрисе Кидслер по челюсти, как врежет Бонни Мак-Магон под вздох. Ведь он честно верил, что они — бесчувственные машины. — Что, роботы вы эдакие, хотите узнать, почему моя супруга наелась «Драно»? — крикнул Двейн обалдевшим зрителям. — Сейчас объясню: такой она была машиной — вот и все! На следующее утро в местной газете появилась карта следования Двейна по городу. Его путь был обозначен пунктиром, начиная от коктейль-бара, через асфальтированную дорожку к кабинету Франсины Пефко в конторе Двейна, потом обратно — к гостинице «Отдых туриста», потом пунктир пересекал Сахарную речку и западную половину автострады и шел по травяной разделительной полосе. На этой полосе Двейна и схватили два полисмена, случайно оказавшиеся там. И вот что Двейн сказал полисменам, когда они, надев на него наручники, сковали ему руки за спиной: — Слава богу, что вы оказались тут! Двейн никого по дороге не убил, но одиннадцать человек он избил так сильно, что их пришлось поместить в больницу. И на газетной карте крестиками были отмечены те места, где Двейн серьезно кого-то поранил. Вот как выглядел этот крестик в сильном увеличении:  На газетной карте, в том месте, где находился коктейль-бар, стояли три крестика: там Двейн начал буйствовать и здорово отделал Кролика, Беатрису Кидслер и Бонни Мак-Магон. Оттуда Двейн выскочил на асфальтовую площадку между гостиницей и стоянкой подержанных автомашин. Он стал кричать и требовать, чтобы все негры немедленно шли к нему. «Нам надо поговорить!» — крикнул он. Он был один на стоянке подержанных машин. Никто за ним из коктейль-бара не вышел. Правда, отец Мэри-Элис ждал в машине поблизости от Двейна, пока Мэри-Элис выйдет с короной и скипетром, но он не видал, какой цирк устроил Двейн. В машине Дона сиденье было откидное, и можно было превратить его в кровать. Дон лежал на спине, голова его находилась ниже окна, он смотрел в потолок и отдыхал. И отдыхая, он старался выучить французский язык с помощью магнитофонной записи. «Domain nous alloni passer la soiree au cinema» [15], — говорила лента, и Дон повторял эту фразу. «Nous esperons que notre grand-pere vivra encore longtemps» [16], — говорила лента. И так далее. Двейн все еще звал негров выйти и поговорить с ним. Он широко улыбался. Он думал, что Создатель вселенной над ним подшутил и нарочно запрограммировал всех негров так, чтобы они от него спрятались. Двейн хитро поглядел вокруг. И вдруг прокричал условный сигнал: бывало, в детстве он так давал знать мальчишкам, что игра в прятки кончилась и пора всем выходить из засады и отправляться по домам. Вот что он кричал, а пока он кричал, зашло солнце. «Олли олли-окс-ин-фри-иииииииииииии», — кричал он. И ответил на этот крик тот человек, который никогда в жизни не играл в прятки. Ответил ему Вейн Гублер, спокойно выйдя из-за подержанных машин. Он заложил руки за спину и слегка расставил ноги. Он стал в ту позу, которую принимают на параде по команде «вольно». Принимать такую позу учили не только солдат, но и арестантов: стоя вольно, они выражали внимание, покорность, уважение и добровольную беззащитность. Вейн был готов ко всему, даже к смерти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |

|||||||