124 листа, ненумерованные. Бумага голубоватая, в четвертку,

без водяного знака. Переплет серого коленкора

«Мы получили следующий некролог из Сибири:

Хотя несколько поздно, но тем не менее мы считаем долгом заявить об утрате, понесенной в нынешнем году Восточной Сибирью, в лице одного замечательного обитателя этой страны и уважаемого в этом крае общественного деятеля: 20 февраля 1869 года в Петровске скончался Иван Иванович Горбачевский. Малоросс по происхождению, Горбачевский в молодости своей служил подпоручиком в Черниговском полку и, будучи членом Южного общества, решением Верховного уголовного суда в 1826 г. был приговорен к смертной казни — отсечением головы. Но приговор этот был заменен пожизненною каторжною работою, которая, однако, впоследствии была заменена пятнадцатилетним сроком. По отбытии этого срока в 1840 г. в Петровском остроге, в Восточной Сибири, Горбачевский, вместо того, чтобы последовать за своими товарищами по общему с ним несчастию на поселение в какой-либо из городов Сибири, предпочел остаться поселенцем в Петровске.

Здесь он и пробыл двадцать девять лет. В 1856 году Горбачевский, вместе с прочими декабристами, получил полное прощение и возвращение прав по происхождению. В течение этого времени он сделался известен во всей Восточной Сибири: его прекрасный характер, обширный ум и благородное сердце, направленные на бесчисленные дела благотворения, приобрели ему в крае всеобщее уважение… Учреждение училищ, вопрос об улучшении положения заводских рабочих, а также разные предприятия, имевшие целью оживить местную торговлю и промышленность в видах улучшения нравственного и материального благосостояния населения, — все это находило в Горбачевском самый живой отклик и сочувствие. Все свои скудные достатки он обращал на добрые дела, причем нельзя не заметить, что мягкостью и добродушием его зачастую пользовались во зло некоторые лица.

Все, от последнего заводского рабочего до генерал-губернаторов Восточной Сибири, чтили и уважали в Горбачевском честного человека…

В лице Горбачевского скончался последний декабрист, оставшийся еще в Сибири».

Из газеты «Голос» № 169 от 11 июля 1869 года. Подписано — «М»

С этого и начинаю. С конца.

А с чего еще прикажете, если я и к концу-то опоздал безнадежно? Если не успел хоть глянуть на своего соседа, нежданного-негаданного, но, оказалось, близкого и славного?

То, что и славен и близок, мне приоткрылось в самый первый день по прибытии сюда, в Петровский Завод, — «по прибытии для отбытия». Заботливый Вергилий из нижних полицейских чинов ведет меня на квартирку, куда не менее заботливое начальство его соблаговолило приткнуть новопоселенца Гаврилу Кружовникова. Шагаем мы с ним — он шагает, я тащусь, — и усатый, как говаривали в старину, водитель, приметив в ведомом одышливость, утешает, чем может:

— Небось, ваше благородие, уж недалече. Вот до Иван Иваныча дойдем, поворотим, а там рукой подать…

И видя, что я кручу головой в поисках столь непонятной для меня вехи, присовокупляет — да еще с такой изумленной укоризною, будто мы шагаем-тащимся не по кособокой улочке, которая, получив гордое имя: Большая, от этого не стала кособочиться меньше; нет, будто шествуем по Тверской или Невскому, и я, вахлачина приезжий, не возьму в толк, что дом, на который мне указывают, есть нечто такое, о чем не знать даже и неприлично. Английский клуб, допустим. Или того пуще — Аничков дворец. Поясняет — словом:

— Да не дотуль, куда глядишь! Досямес! Иван-то Иваныч — эва, матерный!

«Это же по-каковски?» — чуть не поперхнулся я. Но смолчал. Из-за той же одышки, которой нелегко достались петровские бугры, да и по причине другого недуга, неодолимой застенчивости, — и без того уже я угодил у моего провожатого в провинциальные недотепы.

Вскоре, однако, все объяснилось само собой. В переводе с забайкальского на санкт-петербургский сие означает всего лишь:

— Да не до того места, куда глядишь! До этого! Иван-то Иваныч — то есть понимай: дом-то Ивана Иваныча — вон тот, большой!

Каюсь перед языком, усвоенным с детства и казавшимся лучше некуда: когда я слышу такое, наше столичное наречие представляется мне пресным и водяным.

Товарищи по университету, избежавшие моих странствий! А ведомо ли вам, что такое по-здешнему: мерзавка? Не угадали, коллеги: ложбинка, не больше того. А греза? И опять промахнулись: дурь, смешно выговорить, — хотя не дурью ли в самом деле оказались иные из наших с вами грез?

Не к чему врать. Имя Горбачевского, промелькнувшее в забавном хороводе местных словечек, тут же и позабылось, — тем ли полнилась голова?

Слишком был я оглушен разлукой с привычным кругом занятий, приятелей и с той женщиной, которую люблю так давно, так тайно и так безнадежно. Потому и тайно, что — безнадежно. Слишком был занят переломом судьбы, в который до странного ослепления не хотел поверить даже тогда, когда все уже стало бесповоротно ясным, ни во время следствия не верил, ни на самом суде — вот разве что Сибирь — этот ни на что не похожий, никакой фантазией не предугадываемый край, ошеломивший при встрече, заставил-таки поверить — именно этой своей непохожестью и непредставимостью, которая как бы прямо сказала: оставь надежду всяк, сюда попавший. Это другой мир. С прежним — кончено.

Наконец, захватила ум и отвлекла от многого, если не от всего, насущнейшая необходимость обживать островок, куда меня выбросила волна — хоть уже и отдаленная, слабая, но происходящая от той бури, что была поднята желябовским делом, колыхнувшим целую империю.

Словом, забыл — каюсь. А потом стал не то чтобы вспоминать сам, просто напомнили раз, другой, третий и уж не позволили позабыть. Вот и берусь за эту тетрадь; авось, отвлечет от дум, не дающих жить и дышать, и от постылых занятий в заводской конторе, куда я определен служить…

Саженей сорок, что-то около того по Матерной… тьфу: по Большой улице между домишком, где я состою пофатерщиком (вот и еще словцо, прельстившее меня в первый же день), и «Иван Иванычем». А еще между нами тринадцать лет, те самые, на которые я к нему и опоздал в своем 1882-м. Всего ничего. И с лихвой довольно, чтобы он стал уже, кажется, неприступным для моего понимания, — чем больше слышу и слушаю, тем меньше во мне уверенности понятливого человека.

Весь Завод им до сей поры… чуть не сказал: населен, да почему б и не сказать? Больше того, перенаселен, и, куда ни сунься, с кем ни разговорись: «Иван Иваныч… с Иван Иванычем… ежели бы Иван Иванычу…»

И то, что меня сильнее всего зацепило:

— При Иване Ивановиче не смели лгать.

Чем, как, почему он их околдовал?

Пробую понять, пробираюсь на ощупь, тычусь, как непрозревший кутенок, но ощущение все еще таково, будто разделило нас не полтора десятка лет, а полтора столетия… Нет, и это не то. Тех, из российского осьм-надцатого, я, пусть и не задавшийся, но все же историк того времени, глядишь, понял бы легче.

Итак, начинаю с конца. Записываю на случай подробности, какие уже удалось раздобыть.

Смерть произошла от фистулы в боку, которая была вызвана ущемлением кишки (точнее выразиться не умею). Последние недели Иван Иванович мучился страшно, испытывал колики, частые приступы рвоты, не ел ничего, не спал, но мысль его оставалась ясной.

Предвидя скорый конец, он загодя купил для поминок по себе рыбы и еще какой-то снеди, на какую хватило средств. Гроб делали на казенный счет, могила же тут, в Заводе, бесплатная (для меня с моей чахоткой льгота куда как утешительная).

Похоронили его, как он и хотел, не на заводском кладбище, но поодаль, на вершине холма, чтобы он (собственные слова Горбачевского, сказанные купцу Борису Васильевичу Белозерову) мог видеть оттуда улицу, на которой ему как ни худо, а все-таки жилось.

Видеть тюрьму с воли — так я его понимаю?

Свои бумаги и письма Иван Иванович перед смертью жег. Это свидетельство Александры Луцкиной, бывшей — так, по крайней мере, уверяют, — внебрачной дочерью покойного декабриста.

Ей же с братом ее Александром завещан дом и деньги, которых оказалось четырнадцать рублей. Дом вскоре продан, а с деньгами Горбачевский вечно маялся; даже с врачом, который пользовал его в последние дни, был принужден расплачиваться книгами.

Из всего, чем владел покойный, драгоценностей (решусь на велеречивый слог) было три, и первая — его библиотека. Да если б его!

То-то и дело, что она составилась из книг многих и многих товарищей, которые, покидая петровскую каторгу, дарили их остающемуся. И если всякое книжное собрание есть лицо и душа собирателя, то это было лицо и душа целого содружества. Задумаемся: какого!..

Вот — припомнилось ни с того ни с сего. Однажды мой однокорытник по меблирашкам небезызвестной мадам Чухно, душа-парень, рубаха-парень, прямой бурш из дерптских стихов Языкова, но притом с головой ясной и насмешливой, вздумал разглагольствовать: дескать, книги, пережившие того, кто их собрал, сами с ним как бы померли. Поди, говорит, догадайся, отчего дорогому покойнику взбредало в голову спрашивать у книготорговца то, а не это, — голова-то как раз и слетела, чего ж плакать по волосам? Дерево сгнило и рухнуло, зачем же о листьях жалеть?

Ну и дальше в том же красноречивом роде.

Положим, философствовал он в самых практических целях, весело волоча на развал семейные фолианты при нашей дружеской подмоге и смачно предвкушая, как мы вскорости на вырученные рублики развернемся. Но так или иначе, а слушал я его затейливую болтовню с полным моим благодушием. Разве лишь сожалел, что опять не слишком украшу своим присутствием приятную мне компанию — по нелюбви к горячительным напиткам да и по нездоровью.

А через неделю — только через неделю! — горько и нежданно осиротел, вспомнил этот пустяк и вдруг устыдился, и рука сама потянулась перетрогать малое собраньице батьки моего Романа. Чудака и непременного неудачника из мелкопоместных Костромской губернии, который наградил меня не только родовой фамилией (на счет которой сам, люто небезгрешный по этой части, пошучивал, что, верно, идет она не от милой северной ягоды крыжовника, а уж, несомненно, от кружала), но и именем-отчеством, данным не иначе как в нескучную минутку.

Гаврила Романович!

Удружил, нечего сказать! Бедное ухо мое натерпелось-таки от шутейных упражнений, которыми всякий норовит тебе показать, что и он нелыком шит, что и ему ведом мой именитый двойной тезка. «Старик Державин нас заметил… Един есть бог, един Державин…» Будет, господа, будет. Надоело.

Но вот начал я сдувать пыль то с одного, то с другого преславного сочинителя преславного столетия… Сумароков… Княжнин… Сама императрица… Радищев, злейший ее супротивник, — ведь первопечатное издание раскопал упрямый старик… Ясное дело, Денис Иванович, как же без него?.. И он самый, тот, кто был един и единым пребудет… Начал — и царапнуло меня запоздалое, судорожное понимание, почему блаженной памяти родитель мой и чудачил так, а не этак. Почему и не разговаривал, как все говорят, а возвещал — с амвона или хоть с подмостков. Почему и правду резал не так, как нынче, случается, все же режут иные, а как-то по-своему, по-кружовниковски, будто верил, что вот вывалит он ее с потрохами, и самый что ни на есть расподлец и мошенник тотчас ее, правду, уразумеет и восплачет от радости раскаяния.

И даже в имени моем, всегда меня конфузившем и ополчавшем на отца: зачем, мол, и этого простого дела не мог сделать в простоте? — даже в нем, нелепом, я увидал смешное и трогательное отцово усилие и тут воплотиться. Выжить душою. Пребыть единым собой, и только собой — в век, в котором единым-то быть и негоже, в котором надо быть, как все…

Эк, куда меня метнуло! Даже совестно. Ладно, вернусь к тому и к тем, о ком веду речь.

Говоря короче (и проще, проще!), они, отъезжавшие, дарили книги ему, остававшемуся. А он передарил. Отдал для общего блага, Заводу то есть, и книг, рассказывают, набралось такое множество, что набитая-перенабитая кошева не раз оборачивалась между его домом и тем, что назначили под библиотечное хранилище.

Рассказывают… Вот только не проверить рассказа, даже и тут я опоздал. Нету собрания. Самих книг — нету! Первым начал их пропивать забулдыга библиотекарь (мстительно пишу его фамилию и трижды подчеркиваю: Малков!!!), а то, что он не пропил, раскурили благодарные читатели. Да, да, так и есть, тут не до каламбуров: растащили, сердяги, на курево!..

Уймись, Гаврила Романов. Так каши не сваришь. Слава богу, не в беллетристы подался, это им по чину во гневе восклицать и в скорби воздевать трепетные длани. Знай, сверчок, свой шесток. Не трагедию сочиняешь — скромно пишешь в свою тетрадь.

Это о драгоценности первой. Вот о второй.

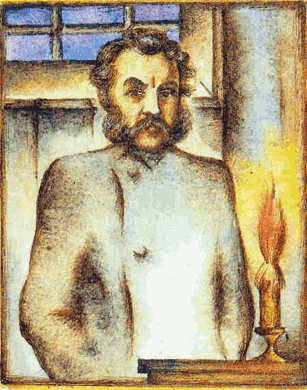

У Горбачевского сберегались портреты декабристов, писанные его другом Николаем Бестужевым, — кажется, около семидесяти. Со слов Александры Луцкиной, произошло с ними нижеследующее. Умирая, отец передал портреты ей, сказав: «Теперь у тебя будет кусок хлеба». Она и хранила их в сундуке, под замком, пока брат Александр, горчайший пропойца (клеваха — учусь, учусь по-забайкальски, утешает и утишает), не подобрал ключа и не выкрал всех портретов, намереваясь, понятно, пропить.

К счастью, помянутый приятель Горбачевского купец Белозеров успел их перекупить у Александра, дав ему пятьдесят целковых. Где портреты нынче, мне в точности неизвестно; говорили, что в Кяхте, у кого-то из тамошних просвещенных миллионеров.

Наконец, третье.

Как святыней, дорожил Горбачевский головной щеткой, которую, прощаясь, подарил ему казненный Сергей Муравьев-Апостол. Он пронес ее даже сквозь обыски Петропавловской крепости, впрочем, как видно, не по-нынешнему нестрогие: прятал под шинелью. По слухам, сулили ему за нее немалые деньги, но он, жестоко нуждаясь, не согласился.

Щетка исчезла бесследно.

Любопытная вещь — некрологи.

De mortuisaut bene, aut nihil. О мертвых, стало быть, или хорошо, или уж ничего. Молчок. Сентенция по-человечеству, конечно, понятная, но сомнительная. Не намеревался ли тот, чей язык изрек ее впервые, сам уйти от посмертного суда и хитроумно погрузить в Лету заслуженную им при жизни худую славу? Что до меня, я так и вижу тут лукавую рожу какого-нибудь откупщика или, верней, слышу «цыть!» некоего цезаря, крепко нашкодившего подданным.

Это так же коварно и так же неверно, как еще одна латинская мудрость: quod licet Jovi, поп licet bovi — что дозволено Юпитеру… Хотя история-то как раз подтверждает, что именно Юпитер не может, не должен позволять себе того, что — черт с ним! — пусть, на худой конец, творит бык. Беззаконная шалость небесного или земного бога разрушительнее стократ, а уж если молчать о злодействах всякого почившего, тогда и истории самой не будет.

Так оно с одной стороны. С другой же…

Узнай я про Горбачевского не больше того, что можно вызнать из искреннейшего и благороднейшего акафиста господина М., я, без сомнения, не медля, снял бы перед его памятью шапку. Но эту тетрадь заводить бы не стал.

«Все, от последнего заводского рабочего до генерал-губернаторов Восточной Сибири, чтили и уважали…»

«Безмятежней аркадской идиллии», — невесело пошутил недавно почивший поэт. Да это пусть себе! Но ведь все и всё — это никто и ничто, круглое nihil, и эдакое bеnе или benissiino хоть кого обратит в общее место.

Некрологическое bеnе, оно-то весьма часто и есть nihil, ничто. Или в лучшем случае нечто. А Иван Иванович, чую, был ох как непрост — с чего бы даже я, живущий в Заводе всего пятый месяц, слышал и слышу о нем столько разноречивого?

Да, кажется, подчас и легендарного?

Пора наконец описать то матерное строение, с которым меня познакомил мой полицейский вожатый.

И впрямь — внушительного размера и объема. Изба избой, но сложена из бревен, могучих, словно дорические колонны, уж не знаю, какого именно происхождения: лиственница ли это или сосна здешней породы. Попросился у новых хозяев взойти во двор — и он обширен и скорее похож на двор этапных острогов. По этому ли сходству или по иной причине при всем просторе остается ощущение неволи.

Совсем невелик мой тюремный опыт, и, весьма вероятно, все дело во взвинченном воображении, но мне кажется, что большая клетка в некотором роде страшнее малой. В ней взгляд протяженнее, обзор шире, да. Но оттого ее железные прутья лучше и дальше видать, о ней не забудешь, и в ней не забудешься. Она — замкнутое пространство; пространство — но замкнутое. В ней есть дразнящий намек на простор, но тем отчетливее насмешка над этим намеком и над этим простором.

Человек, построивший такой дом, что он в нем испытывал? И для чего именно такой построил?

Пустили, спасибо, и в комнаты. Мебель, оставшаяся по большей части, как мне сказали, еще от Ивана Ивановича, напомнила мне ту, что была у гоголевского Собакевича: вся будто с маху сработана — бац! бац! — одним только плотницким топором. Огромен стол. Беленая голландская печь тоже весьма обширна. И все эти размеры странным образом угнетают… Или это я внес с собою в дом свое тягостное чувство?

Любезно приглашен к Харламнию Алексееву (он, будто нарочно, по батюшке, как и я, Романович), секретарю конторы, в которой имею честь и удовольствие добывать насущный хлеб. И пристально разглядываю дагерротип Горбачевского.

Опять и сразу вспомнил Гоголя, у которого мебель как бы кричит: и я Собакевич! и я похож на Собакевича! Разумеется, не имею в виду ни малейшего уничижения — да и кому меня в этом подозревать? — но и вправду Иван Иванович словно рубил дом и ладил столы и стулья по своему образу и подобию.

Крупная голова на крупном туловище. Волосы, усы, бакенбарды, почти сросшиеся под подбородком и больше зхожие на бороду, — все это мало сказать густое — дремучее какое-то, способное само по себе устрашить. Гривастый лев, да и только. Или, изъясняясь не столь зоологически, отставной корпусной командир, только не из нынешних и не из николаевских, не из тех, что усвоили манеру и внешность века, всех причесавшего под одну гребенку, а еще необнемеченный. Не укрощенный. Александровских времен, ермоловских кровей.

И снова все, что с ним и на нем, под стать ему. Лорнет, больше похожий на портновские ножницы. Сюртук, тяжелый, будто кольчуга, потянувшая на иртышское дно Ермака Тимофеевича. Чубук — толстый, как бильярдный кий, и сами пальцы, его обхватившие, тоже толстые, заскорузлые, узловатые в суставах. Руки словно разбиты, расплющены работой, хотя Иван Иванович самолично ремеслами, кажется, не занимался.

Алексеев — выученик его и прочих декабристов, открывших в Петровском Заводе школу. Он из наибеднейшей семьи, но с помощью добровольных своих учителей окончил курс в Нерчинском горном училище, после сам учительствовал здесь же, в Заводе, теперь, как сказано, секретарствует. Человек порядочный и милый, помнящий старое добро.

Не он один помнящий:

— Иван-то Иваныч? Кому ж знать, как не нам? Годявый господин, а маракун — вострее его по всей Сибири не сыскать. Только по правде ежели… Прост был. Ровно робенок. Всякому куранту верил. За мельничное дело было брался, так кто ни попросит, сейчас: на, бери. Ну, а мужички наши, конечное дело… Нет, сам я в те поры мал был, аршин с шапкой, а другие, те, чего греха таить, пользовались. В долг-то возьмут, а отдать тужатся. Обожди, дескать, Иван Иваныч, до осени.

А осень пройдет, весна накатит, опять новая нуда. Опять к кому? К нему, конечное дело.

Как бы, Иван Иваныч, мучкой разживиться? Робята голодны, есть просят.

И точно, бедность. Тот, бывало:

— Да что ж, матушка ты моя…

Он, смех вспомнить, мужичков и тех матушкой величал.

— Что ж, матушка моя, да ведь ты за старую муку, кажись, не уплатил? Как же я-то буду? Мне самому надо пшеницу купить, где ж я денег возьму?

— Нет, Иван Иваныч, — это мужик, значит, Иван Иванычу, — я, — говорит, — вам все старое уплатил. Намедни последние два пуда отдал.

— Что-то не помню, матушка ты моя. А вот погоди, у меня где-то тут записано.

И точно, записано, только где? Не поверишь, на стенке. Да чем? Мелом. Ну, конечное дело, пока Иван Иваныч к цифири своей подойдет, мужик, не будь мордофиля, спиной-то по ней поелозит, глядь, и долга никакого нету.

Тот стекла свои наставит, поглядит, поглядит:

— Да, — говорит, — что-то не найду.

— Отдал, Иван Иваныч, видит бог, отдал!

— Ну, коли нет записи, значит, отдал. Бери мешок, что с тобой делать?

Так, конечное дело, всего своего обзаводу и лишился. Как у нас говорят, заробил два белых, а третий как снег.

— А все ж баарин был. Чистый барин! Он и давал-то, как барин. Иной раз попросишь чего, а у него у самого нету, ну, ты и скажи: ступай, мол, с богом, на нет и суда нет. Так ведь застыдится, ровно ты его за срамным делом застал. Но уж коли давал, так давал. Не щепотью — широко давал. Сказано: барин!

Будучи родом из-под Нежина (и восходя по отцу к запорожцам, что, как говорят, по-детски ему льстило),

Горбачевский изъяснялся без малейшего малороссийского выговора. Да и годы пребывания в Сибири не оставили следа на его чистейшем говоре, истинно русском, важном, вальяжном, таком, какой встречается (увы, встречался) разве у старых бар.

Сам Алексеев, это мне рассказавший, не может о том судить как человек, родившийся и созревший в Забайкалье, но, замечает он, приезжавшие из России не раз удивлялись, слушая Ивана Ивановича.

«Государственный преступник Иван Горбачевский просит меня о прибавке ему пособия от казны.»

«Предписываю вам, милостивый государь, объявить государственному преступнику Горбачевскому, что он себя не так ведет, чтобы можно было что-либо сделать в его пользу, а потому и настоящая просьба его оставлена мною без уважения.

Причем не оставьте взыскать с него, Горбачевского, 90 коп. сер. за негербовую бумагу.

Генерал-губернатор, генерал-лейтенант

РУПЕРТ».

Копаясь в архиве заводской конторы, хаос которого мне и поручено преобразить хоть в некоторое подобие гармонии, я счастливо наткнулся на копии с двух разновременных документов. Это первый.

О чем здесь речь? Что за провинности сыскались у Ивана Ивановича? Пока не знаю. Алексеев тоже затрудняется ответить. Очевидно лишь, что предписание направлено капитану Таскину, управляющему Петровским горным округом, и датировано… декабря (число смазано) 1846 года.

Как бы то ни было, документ умилительный.

Вот и комментарий к идиллическим уверениям о сплошь благоволящих генерал-губернаторах. А приписка какова? Каков законник Руперг, отнимающий у просящего?

О Руперте (он Вильгельм Яковлевич) здешняя память крепка. Алексеев рассказывает с чужих слов: он сделал карьеру тем, что в 1825 году 14 декабря неотлучно торчал в Зимнем дворце на виду у новоиспеченного, а тогда еще даже и недопеченного императора. Верноподданно бездействовал и, стало быть, тем самым не мог быть заподозрен в противодействии. Этого хватило, чтобы Николай к нему возымел слабость: тут же расплатился с Рупертом пятью тысячами, а после даже крестил у него сына.

Административные таланты означенного Руперта вполне в духе приписки о 90 коп. сер. Первым, что он приказал, иступив в должность генерал-губернатора Восточной Сибири, было: сшивать служебные бумаги не иначе как форменным шелком; выбелить на крышах трубы; строжайше воспретить обывателям крепить ставни веревочками.

Но довольно о нем. Вот вторая из находок:

«СПИСОК

с предложения г. Председательствующего в Совете Главного Управления Восточной Сибири г. Управляющему Иркутскою губерниею от 19 Апреля 1850 года № 46. Государственные преступники Кюхельбекер…»

Прервусь, чтоб отметить кстати: речь не о поэте Вильгельме Кюхельбекере, а о его брате Михаиле.

«…и Горбачевский обращались к Генерал-Губернатору Восточной Сибири с просьбами: первый о дозволении ему заниматься по Байкалу рыбными промыслами н судоходством или вступить в должность штурмана компании пароходства на Байкале наследников купца Мясникова и других, а Горбачевский о дозволении ему заниматься на одном из золотых приисков Верхнеудинского округа, находящихся вблизи места поселения Горбачевского.

Просьбы эти Кюхельбекера и Горбачевского Его Высокопревосходительство Николай Николаевич…»

Еще запинка: Николай Николаевич — это сменивший Руперта знаменитый Муравьев-Амурский.

«…передавал на благоусмотрение и разрешшше г. шефа корпуса жандармов.

Ныне Его Сиятельство Граф Орлов уведомил г. генерал-губернатора, что имел в виду Высочайшие Повеления 1831 и 1845 г., коими воспрещается поселенцам из государственных преступников вступать в услужение к частным людям и допускать их к оборотам, которые превышают положение обыкновенного крестьянина и требуют продолжительных отлучек. Его Сиятельство не находит себя в праве ходатайствовать об удовлетворении вышеозначенных просьб государственных преступников Кюхельбекера и Горбачевского.

Об этом честь имею уведомить Ваше Высокородие для объявления Кюхельбекеру и Горбачевскому…»

Полагать надо, если бы с такой просьбой обратился преступник не государственный, а уголовный, сосланный всего только за казнокрадство или растление малолетней, отказа бы не было.

Заношу в тетрадь беседу с г-жой Е. О. Д.

— Когда в 1854-м… Да, кажется, именно тогда к нам в Завод приезжал с супругой граф Муравьев-Амурский, он спрашивал о Горбачевском. Я девочка была, но помню:

— Что поделывает наш косматый дикарь?

Так, вообразите, его называли, — разумеется, шутя. А говорили, что, когда Иван Иванович служил в Петербурге, в Преображенском полку, он был истинный кумир у девиц и дам очень высокого положения. Красавец был, щеголь, дуэлянт. И даже многие великосветские барышни на него заглядывались и тайком вздыхали о нем. Я, помню, спросила его:

— Иван Иванович, отчего вы не возвращаетесь в Петербург?

А он:

— Лучше быть первым в деревне, чем в столице последним!

Вот был какой. Но я никогда, никогда не могла понять, отчего он все-таки не возвращается. Ведь у него там были такие связи…

Горбачевский — преображенец?

Несуразица наиочевиднейшая: он был подпоручиком 8-й артиллерийской бригады (а не Черниговского полка, тут и в некрологе неточность). И все же повременю обсуждать чьи бы то ни было сведения и какие-бы то ни было слухи. Рано. Не заслужил. Однако и в самом деле — почему не вернулся? Почему, отбыв каторгу, не заторопился, подобно прочим, позабыть ее и с непостижимым упорством выбрал местом для поселения тот же Завод? А когда объявили столько лет ожидавшийся манифест — почему не поехал за всеми в Россию? Что удержало вначале и держало до смерти? Любовь? Иные привязанности? Бедность? Что-то еще? Что?

Меня как ограбили.

Я словно бы — вот она, вот! — держал в руках свою кровную собствеппость, глазел на нее, щупал, на зуб пробовал, и вдруг навалились, вырвали, поминай как звали.

Пишу с отчаянием, так, что чуть не ломается перо: У Горбачевского были записки! БЫЛИ!!! Это, по всей видимости, достоверно: сам рассказывал Алексееву, что написал порядочную тетрадь, но в один прекрасный… кой черт!., несчастный день собрался куда-то уехать надолго, подумал, кому бы рукопись поручить, и, не надумав, взял да и швырнул в топящуюся печь.

Вот и все. А сколько и чего мог припомнить и собрать этот вечный затворник, испытавший оба вида затворничества: сперва казенный ключ торчал в запоре с внешней стороны, потом его собственный ключ — с внутренней. У такого человека просто не могло не быть, как кто-то сказал, обратного ока.

Сегодня я Горбачевского почти ненавижу.

При Петре, кажется, в пору разысканий по делу царевича Алексея был издан указ, запрещающий под страхом смертной казни писать запершись. Мудро, должен признать. Указа давно нет, а след остался: нынче сами пишущие казнят то, что ими написано взаперти.

Вот привычка, самая дурацкая из всех дурацких: пока не вспомню позабывшееся вдруг пмя или то, откуда выхвачена случайная строка, покою мне не будет. Целый день бормотал под нос: обратное око… обратное око…

Слава богу, вспомнил. Князь Вяземский. Если не ошибаюсь, так: «Мне все одно…» Или: все равно? Ну, да это все равно и все одно. «Мне все одно: обратным оком (вот опо, треклятое!) в себя я тайно погружен, и в этом мире одиноком я заперся со всех сторон. Мне любо это заточенье, я жизнью странной в нем живу: действительность в нем сновиденье, а сны я вижу наяву!»

Вспомянуто — и с плеч долой.

NB — а умер-то Горбачевский не 20 февраля, но 9 января 1869 года; господин некрологист невзначай подарил моему соседу шесть недель земного существования.