|

|

Популярные авторы:: Кларк Артур Чарльз :: Горький Максим :: БСЭ :: Борхес Хорхе Луис :: Чехов Антон Павлович :: Joyce James :: Лондон Джек :: Толстой Лев Николаевич :: Фармер Филип Хосе :: Нортон Андрэ Популярные книги:: The Boarding House :: Бурый волк :: Обман :: Подземная Москва :: Справочник по реестру Windows XP :: Единственный способ :: Чужое :: Движущая сила :: Легенды о звездных капитанах :: Игра королей |

Разговоры запростоModernLib.Net / Философия / Роттердамский Эразм (Дезидерий) / Разговоры запросто - Чтение (стр. 23)

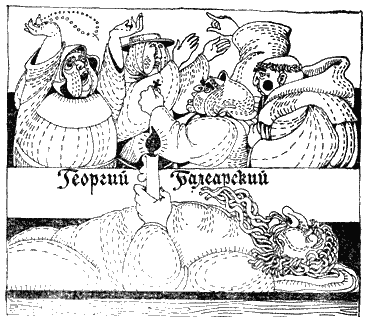

Мясник. К священным сосудам мы не притрагиваемся, и считаем за грех, если это по какой-нибудь случайности произойдет. Но как беспечно оскверняем мы в то же время живые храмы Духа святого! Рыбник. Человеческие законы воспрещают допускать к богослужению хромого, кривого или незаконнорожденного. Тут мы непримиримо строги. Но в то же время как часто допускаем к божественной службе неучен, игроков, пьяниц, вояк, убийц! Мне скажут: недуги души скрыты от глаз. Но я не о тайных недугах говорю — говорю о тех, что очевиднее телесных изъянов! Мясник. Есть даже епископы, которые изо всех пастырских дел не входят ни во что, кроме счетов и прочей подобной пошлости. Обязанности проповедника, которые составляют главное достоинство епископа, они готовы уступить любому проходимцу. Никогда бы они на это не решились, если бы не были во власти превратного суждения о вещах. Рыбник. Кто нарушает праздничный день, установленный епископом, того примерно наказывают, а разные сатрапы, бесстрашно презревши столько папских постановлений и деяний соборов, столько угроз отлучением, препятствуют выборам духовных лиц, самовольно отменяют льготы церкви, не щадят даже тех приютов для престарелых, больных и неимущих, которые были устроены на милостыню благочестивых даятелей, — и остаются в собственных глазах примерными христианами, если свирепо карают малейшие отступления от правил и законов. Мясник. Сатрапов лучше оставим в покое и будем говорить о рыбе и мясе. Рыбник. Ты прав. Вернемся, стало быть, к посту и к рыбе. Я слыхал, что папские уставы разрешают от поста детей, стариков, больных, слабосильных, беременных, кормящих матерей, обремененных тяжким трудом и крайне бедных. Мясник. Я и сам слыхал об этом не раз. Рыбник. Еще я слыхал мнение одного выдающегося богослова — по имени, если не ошибаюсь, Жерсон, — что если возникает причина, столь же веская, как перечисленные в папских уставах, она, подобным же образом, смягчает требования закона. Существуют особенности телесного сложения, при которых воздержание от пищи еще более вредно, чем при очевидных недугах, и бывают недуги, незаметные глазу, но по сути дела чрезвычайно опасные. Кто хорошо себя знает, тому нет нужды спрашивать совета у священника, точно так же, как не спрашиваются у священника младенцы, изъятые из-под действия закона своим младенчеством. И кто принуждает к посту или к рыбной пище детей, или ветхих старцев, или вообще слабосильных, грешит вдвойне: во-первых, против братской любви, во-вторых, против воли пап, не желающих подчинять закону тех людей, которым исполнение закона грозит гибелью. Все, что ни учреждено Христом, учреждено для здравия души и тела; и ни один папа не притязает на такую власть, чтобы своим установлением принуждать человека расстаться с жизнью. Подобным образом, если кто, постясь на ночь, приобретает бессонницу, а бессонница может привести его к безумию, он самоубийца — вопреки как разуму Церкви, так и воле бога. Государи, всякий раз как сочтут целесообразным, угрожают ослушникам закона смертною казнью. Что им дозволено и что нет, я не берусь определять, скажу только, что осмотрительнее было бы не причинять телесной смерти ни в каких иных случаях, кроме обозначенных в Святом писании. В грехах, которые коренятся в ненависти, бог удерживает нас далеко от крайней черты — удерживает от ложной клятвы, запрещая клясться вовсе, удерживает от убийства, запрещая гневаться, а человеческие установления приводят нас на грань человекоубийства, и мы зовем это необходимостью! Нет, напротив, если появится уважительная причина, долг любви требует внушить ближнему, чтобы он не противился немощи своего тела. И даже если нет никакой видимой причины, долг христианской любви требует благожелательного суждения о поступке, который мог быть совершен с чистым сердцем, — разве что, нарушая пост, человек выказывает откровенное презрение к Церкви. Светские власти по праву карают тех, кто строптиво и вызывающе ест все подряд; но чем питается больной у себя дома, это уже забота врача, а не властей. И если чье-то бесстыдство послужит в этом случае поводом к волнениям, лишь сами бесстыдники и раздувают распрю, но никак не те, кто заботится о своем здоровье, не оскорбляя ни божественных, ни человеческих законов. И уж вовсе неуместно ссылаться здесь на авторитет пап, чье милосердие столь велико, что они по собственному почину, едва убедятся в вескости оснований, призывают нас смириться с требованиями больного тела и вооружают особыми грамотами против злонамеренных нападок. Наконец, по всей Италии разрешено торговать мясом на специально отведенных рынках — бесспорно, из внимания к тем, кого не связывают законы о посте. Даже за святою проповедью я слышал, как богословы, далекие от фарисейства, говорили: «Нечего нам страшиться, если, по слабости человеческого тела, съедим в обеденное время один хлебец и выпьем стакан вина или пива». Но если они берут на себя смелость предлагать здоровым вместо обеда перекуску — вопреки установлению Церкви, которая велит поститься, а не перекусывать, — почему не смеют разрешить полного обеда больным, чья немощь этого требует, тем более что и папы объявляют о своем согласии, ясно обозначив причины? Если кто сурово обращается со своим телом, это называют ревностью. Что же, каждый знает себя сам. Но где благочестие, где любовь у тех, кто вопреки закону природы, вопреки божьему закону, вопреки смыслу закона пап толкает к смерти немощного брата, бодрого духом, но слабого телом, к смерти или к недугу, который горше смерти? Мясник. Твои слова приводят мне на память случай, которому я был свидетелем два года назад[421]. Знал я некоего Эрота, человека уж пожилого, шестидесяти лет от роду, здоровья более чем хрупкого; болезни, и к тому же самые ужасные, не оставляли его ни на день, а бремя ученых занятий, которое он на себя взвалил, могло бы свалить с ног хоть и Милона[422]. Вдобавок с самых молодых лет он по какому-то тайному свойству натуры ненавидел рыбу и не переносил голода, так что и рыбный стол, и воздержание от пищи всякий раз могли стоить ему жизни. В конце концов он получил папскую грамоту, надежно оборонявшую его от фарисейских кривотолков. По просьбе друзей он приехал в город Элевтерополь, который, однако же, имя свое оправдывал не в полную меру[423]. Дело было Великим постом. День и другой ушли на встречи с друзьями, и это время Эрот питался рыбою, чтобы никого не задеть и не обидеть, хоть у него и была папская грамота, позволявшая есть все, что угодно. Он уже чувствовал приближение болезни, хорошо знакомой, но более тяжкой, нежели смертная мука, и стал готовиться к отъезду: это было необходимо, если только он не хотел слечь. Тогда некоторые его знакомцы, догадываясь, что он уезжает раньше срока, спасаясь от рыбы, уговорили Главкоплута, мужа на редкость образованного и чрезвычайно в том государстве влиятельного[424], пригласить Эрота к себе позавтракать. Эрот, уже пресыщенный суетою, которой нельзя было избежать в гостинице, согласился, но на том условии, чтобы к завтраку не готовили ничего, кроме двух яиц: он поест, не присаживаясь, и — на коня. Главкоплут обещал. Но когда Эрот явился, подали цыпленка. Гость был возмущен и, кроме яиц, ни к чему не прикоснулся. Не дожидаясь конца застолья, он удалился в сопровождении нескольких ученых друзей. Не знаю как, но запах этого цыпленка дошел до ноздрей сикофантов[425]. Они распустили слух такой страшный, будто десять человек умерли, отравленные ядом. И не только Элевтерополь загудел в тревоге — почти в тот же самый день молва перепорхнула в другие города, в трех днях пути от Элевтерополя, и, как всегда случается, добавила к правде выдумку — будто Эрот поспешно бежал, а иначе власти притянули бы его к ответу. Это была наглая ложь; на самом деле власти спросили у Главкоплута объяснений и вполне ими удовольствовались. Но ведь Эрот находился в таком положении, что мог бы есть мясо даже у всех на глазах, никому не давая повода к неудовольствию! И в том же городе весь Великий пост, и особенно по праздничным дням, пьют до одури, кричат, дерутся, играют в кости, да еще рядом с храмом, так что проповеди не слышно; и никто этому не препятствует. Рыбник. Удивительная превратность суждений! Мясник. А вот тебе еще одна история вроде этой. Примерно года два назад тот же Эрот ездил лечиться в Фервенцию[426]; я из любезности его сопровождал. Остановился он у старого друга[427], который в прежнее время часто ему писал и звал к себе. Это человек очень влиятельный, одно из первых лиц в тамошней церкви. Опять появилась на столе рыба, опять Эрот под ударом: против него целый легион недугов — и лихорадка, и головная боль, и тошнота, и камень в пузыре. Хозяин, хоть и видит, что друг в большой опасности, все же не отваживается дать ему ни крошки мяса. Почему? Он ведь знал, сколько есть к тому оправданий, своими глазами видел папскую грамоту, и все же боялся злых языков. Болезнь между тем усилилась настолько, что и мясо уже не помогло бы. Рыбник. И что Эрот? Я знаю нрав этого человека: ему легче умереть, чем навлечь на друга хоть малейшее недоброжелательство. Мясник. Он заперся у себя в комнате и три дня питался по своему обыкновению. На завтрак — одно яйцо и кипяченая вода с сахаром. Как только лихорадка отпустила, сел на коня и уехал, увозя с собою свой припас. Рыбник. Какой припас? Мясник. Бутылку миндального молока и мешочек изюму. Когда он вернулся домой, вышел камень, и Эрот целый месяц пролежал в постели. Но и этот его отъезд сопровождался слухами насчет мяса, опять и страшными и пустыми, и слухи долетели до Парижа, обросши по дороге густой бородою невероятных вымыслов. Какое средство предложил бы ты против этаких оскорблений? Рыбник. Пусть каждый опрастает на голову сплетникам свой ночной горшок и после, проходя мимо, отворачивается и зажимает нос: может быть, хоть так они сознают свое безумие. Мясник. Фарисейское это нечестие надо бы высечь побольнее изобличениями богословов. А что ты скажешь о хозяине? Рыбник. Мне кажется разумным, если человек понимает, какие ужасные трагедии разыгрывает иной раз народ по самым ничтожным поводам. Мясник. Ладно, он пусть поступил благоразумно — истолкуем в лучшую сторону опасения достойного мужа. Но как много людей, которые в подобном случае оставляют брата умирать, ссылаясь на обычай Церкви и соблазн для народа, а сами проводят жизнь позорно — в разгулах, в блуде, в роскоши, в безделии, в полнейшем презрении к божественным занятиям, в грабежах, симонии и обманах, — и это у всех на виду, нимало не опасаясь соблазна для народа! Рыбник. Да, многие таковы, как ты говоришь. То, что они зовут благочестием, на самом деле безмерная и нечестивая жестокость. Но еще более жестоки, на мой взгляд, те, кто не по случайности оставляет человека в опасности, но нарочно созданными опасностями, словно петлями, тянет тела и души на край гибели, да еще безо всякого права! Мясник. Объясни, что ты имеешь в виду. Рыбник. Тридцать лет назад жил я в Париже, в одной коллегии, название которой происходит от слова «уксус»[428]. Мясник. «Уксус» — обозначение для острого ума. Но что я слышу? Рыбник жил в такой едкой коллегии — не мудрено, что он держит в голове столько богословских вопросов! Там, говорят, и стены искушены в богословии. Рыбник. Так оно и есть. Но я оттуда ничего не унес, кроме тела, отравленного вреднейшими влагами, да бесчисленного множества вшей. Но позволь мне закончить то, что я начал. Правил тогда в коллегии Иоанн Стандонк. Намерения у этого мужа были прекрасные, но рассудительности никакой. Помня собственные молодые годы, проведенные в крайней бедности, он постоянно думал о бедняках, и это достойно самого горячего одобрения. И если бы он помогал неимущим юношам настолько, чтобы для занятий науками было достаточно, а для распущенности ни средств, ни возможностей не было, ато заслуживало бы похвалы. Но он приступил к делу так круто — с постелями настолько жесткими, с пищей настолько грубой и скудной, с трудами и бдениями настолько тяжкими, — что при первом же знакомстве, в течение одного лишь года, многие юноши, счастливо одаренные, подававшие наилучшие надежды, одни погибали, другие слепли, третьи сходили с ума, иные заболевали проказою (кое-кого из них я знал сам), а свободен от опасности не был решительно никто. Разве не очевидно, что это жестокость к ближнему? Но и это еще не все. Он одел учеников в плащ с капюшоном и лишил мясной пищи совершенно. И такого же рода питомцев он разослал по отдаленным краям. Если кто из них уступит своим склонностям в такой же степени, в какой он уступил своим, кончится тем, что подобные люди заполнят весь мир. Ведь сходным образом возникли сперва и монастыри, которые ныне угрожают папам и монархам. Если ближний образумился и обратился к благочестию, гордиться такою прибылью — благочестиво, но искать славы в одежде или в пище — фарисейство. Облегчать нужду ближнего — благочестие, заботиться, чтобы изобилие благ не выродилось в роскошь, — необходимая мера строгости, но доводить брата своего до болезни, до безумия, до гибели — жестокость, злодейство. Намеренного убийства здесь, может быть, и нет, но убийство налицо. Заслуживают ли прощения подобные убийцы? Да, столько же, сколько врач, который по редкостному своему невежеству убил больного. Мне скажут: «Никто не принуждает этих юношей к такому образу жизни. Они приходят сами, сами просят места и вольны уйти, если невтерпеж». Скифское возражение! Требовать от молодых людей, чтобы они лучше различали, что им пристало, нежели ученый муж, искушенный в житейских делах и зрелый годами! Так может оправдываться перед волком ловчий, который наживкою заманил изголодавшегося зверя в сети. Или если кто предложит очень голодному человеку нездоровую или даже смертоносную пищу, так ли будет оправдываться он перед умирающим? Тебя, дескать, никто не заставлял, ты добровольно и охотно съел все, что тебе предложили. Необходимость — страшное оружие, и голод — тяжкая мука. Прочь же эти напыщенные речи насчет свободного выбора! Нет, кто использует в своих целях такие муки, тот применяет грубое насилие. Но не только бедняков губил он своею безжалостной суровостью, нередко похищал он сыновей и у богатых родителей, портил благородное потомство. Сдерживать шаловливый возраст разумными ограничениями — отцовский долг. Но там самой холодной порою зимы хлеба дают в обрез, а пить велят из колодца с дурною водой; впрочем, и одного утреннего холода было бы довольно, чтобы ее отравить. Я знаю многих, которые так расстроили там свое здоровье, что не могут оправиться и поныне. Было несколько спален с земляным полом и трухлявой штукатуркой, в смрадном соседстве с уборной. Кто бы в них ни жил, следствием непременно бывала либо смерть, либо очень опасная болезнь. Я уж не стану говорить о зверских истязаниях, которые выпадали даже ни в чем не повинным. Говорят, что розги — лекарство от разнузданности; разнузданностью эти люди зовут благородные дарования, которые они усердно сламывают, чтобы сделать их пригодными для монастыря. Сколько тухлых яиц там поглощалось, сколько выпивалось дрянного, прокисшего вина! Может быть, все это уже исправлено, но слишком поздно, во всяком случае — для тех, кто погиб или по сей день носит в себе заразу. Не потому я это вспоминаю, чтобы ненавидел коллегию Иоанна Стандонка, но я счел важным предупредить: иногда под покровом религии человеческая свирепость калечит неопытный и нежный возраст. Насколько там выучивались обходительности и подлинному благочестию, я теперь разбирать не буду. Скажу одно: если б я видел, что всякий, кто надевает капюшон, сбрасывает с себя испорченность и злобу, я бы всех призывал накинуть на голову капюшон. Но дело обстоит иначе, и, стало быть, не ломать надо юные души, приноровляя их к этому образу жизни, но больше направлять к благочестию через воспитание. Стоит мне войти в любой картезианский монастырь, как я тут же замечаю то слабоумного, а то и прямого безумца. Однако давно уж пора от слишком долгого отступления вернуться к главному разговору. Мясник. Но никакого отступления тут нет — мы как раз и говорили о главном. Разве что тебе пришла новая мысль, которую ты считаешь нужным прибавить к уже сказанному насчет человеческих установлений. Рыбник. Мне кажется, что и человеческого закона не исполняет тот, кто равнодушен к цели, которою задавался законодатель. Если кто по праздничным дням воздерживается от ручного труда, и только, но ни службы, ни проповеди не слушает, он оскорбляет праздник, пренебрегая тем, ради чего праздник учрежден. Ведь для того и было воспрещено доброе само по себе дело, чтобы совершалося другое, еще лучшее. Если же кто время, свободное от обычных трудов, посвящает харчевням, блуду, пьянству, дракам и игре в кости, он оскорбляет праздник вдвойне. Мясник. Я полагаю, что и святые молитвы для того вменены в обязанность священникам и монахам, чтобы через это упражнение они приучались возносить сердца к богу; однако ж кто этой обязанности не исполняет, ставит себя под угрозу. Но если кто лишь языком бормочет слова, не заботясь вникнуть сердцем в то, что произносит, если он не старается изучить Писание, без которого то, что он произносит, и понять-то невозможно, он и в чужих и в собственных глазах достойный муж. Рыбник. Мне знакомо немало священников, которые считают неискупимым грехом опустить любую часть молитв или воззвать по ошибке к Богородице, когда надо было воззвать к святому Павлу. И они же считают безделицею кости, блуд и пьянство, одинаково запрещенные и божественными законами, и человеческими. Мясник. И я знаю многих, которые скорее примут смерть, чем согласятся служить у алтаря, если хотя бы случайно отведали пищи или, прополаскивая рот, проглотили несколько капель воды. Но они же признавались, что имеют врагов, которых охотно убили бы, если бы представился случай, и с такими чувствами они не страшились приближаться к святому Христову престолу. Рыбник. Между тем служить натощак — человеческое правило, а изгнать гнев из души, прежде чем приблизишься к святому престолу, — божий закон. Мясник. А как превратно мы судим о ложной клятве! Считается опозоренным тот, кто утверждал, будто возвратил долг, а его уличили во лжи. Но никто не обвинит в клятвопреступлении священника, который открыто ведет распутную жизнь, хотя торжественно клялся хранить чистоту. Рыбник. Почему ты не споешь эту песню викарным епископам, которые клянутся перед алтарем, что знают всех, кого предполагают посвятить в сан, — что всё это люди пригодные и по возрасту, и по знаниям, и по нравственным качествам, хотя иной раз между ними едва найдутся двое или трое сносных, а большинство и для плуга-то едва пригодно! Мясник. Того, кто по какой-либо причине принесет ложную клятву, наказывают, а беспричинная, хотя и ложная на каждом третьем слове, никому не возбраняется. Рыбник. Эти клянутся неумышленно, ненароком. Мясник. Под тем же предлогом можно выгораживать того, кто убьет человека ненароком. Ложно клясться не дозволено ни в шутку, ни всерьез. И убийство в шутку — злодеяние гнуснее, чем если кто убил из гнева. Рыбник. Что, если бы тою же мерою мерили клятвы государей при восшествии на престол? Мясник. Все это до крайности серьезно, но происходит словно бы по обычаю, и потому клятвы не считаются за клятвы. И с обетами та же беда. Брачный обет, бесспорно, принадлежит к божественному праву, однако ж расторгается принятием монашеского чина, которое установлено людьми. Рыбник. Нет обета святее того, что произносится при крещении. И, однако, кто переменит платье или место[429], того, словно убийцу родного отца, разыскивают повсюду, схватывают, сажают в тюрьму, а иногда и казнят, защищая честь ордена, но те, чья жизнь во всем противна крещальному исповеданию, кто всецело предан мамоне, чревоугодию и блеску мира сего, пользуются уважением, их не обвиняют в нарушении обета, не бранят, не зовут отступниками и причисляют к христианам. Мясник. Сходным образом судят и о добрых и дурных поступках, и о том, что служит порукою блаженству. Каким бесславием покрывает себя оступившаяся девица! Но насколько более преступен лживый и злой язык или душа, изъеденная ненавистью и завистью! Есть ли место, где бы самое безобидное воровство не каралось тяжелее прелюбодеяния? Никто по доброй воле не водит знакомства с человеком, однажды замаранным позором кражи, а дружба с прелюбодеем — прекрасная вещь. Никто не удостоит выдать дочь за палача, который служит законам и получает от города жалование. Но мы не гнушаемся свойства с солдатом, который сплошь да рядом нанимается на военную службу против воли родителей, а иной раз и вопреки запрету властей. Он по уши погряз в блуде, в грабежах, в святотатстве, в убийствах и других преступлениях, которые обычно совершаются либо во время самой службы, либо по пути на войну, либо на возвратном пути, — и его мы принимаем в зятья, ему, который хуже любого палача, дарит горячую любовь девица, мы даже толкуем о благородстве, хотя добыто оно злодействами. Кто украл медный грош, — болтается на виселице; кто обирает многих порчею монеты, монополией, ростовщичеством и тысячею других коварных приемов, — в числе первых людей государства. Рыбник. Кто поднесет яда кому-нибудь одному, отвечают перед законом как отравители. Кто губит народ отравленным вином или испорченным маслом, от наказания свободны. Мясник. Я знаю монахов до того суеверных, что им кажется, будто они в когтях диавола, если нет на них священного облачения, хотя бы и по случайности, но отнюдь не страшатся тех же когтей, если лгут, клевещут, пьянствуют, ненавидят ближнего. Рыбник. Очень многое в этом роде можно наблюдать и у нас, незнатных и неученых. Мы не верим, что наш дом защищен от ярости злых духов, пока не запасемся святою водой, освященными в церкви зеленью и свечами, — и мы не страшимся за свое жилище, где каждый день на все лады бросают вызов богу и чтут диавола. Мясник. Как много есть людей, которые больше уповают на заступничество Девы Марии или святого Христофора, чем самого Христа! Матерь чтут образами, свечами и песнопениями; Христа грубо оскорбляют нечестивою жизнью. Моряк в опасности чаще взывает к Богородице, или к Христофору, или еще к кому-нибудь из святых, чем ко Христу. Мы верим, что умилостивили святую Деву, если вечером пропели песнь «Радуйся, Царица», не понимая толком, что поем; а нам бы лучше призадуматься, как бы она не сочла, будто мы над нею насмехаемся, раз весь день и изрядную часть ночи проводим в непристойном пустословии, в пьянстве, в занятиях, которые и назвать-то стыдно. Рыбник. Так и солдату в опасности скорее приходит на ум Георгий или Варвара, чем Христос. Далее, хотя нельзя угодить никому из святых сильнее, чем подражая деяниям, которыми сами они угодили Христу, об этом мы нисколько не заботимся. Мы убеждены, что Антоний питает особую к нам благосклонность, если откармливаем в его честь несколько свиней, если на дверях или на стенах дома красуется его изображение со свиньею, с огнем и с колокольцем; и мы не сознаем, что скорее нам надо страшиться, как бы он не обрушил своего гнева на дом, где правят пороки, которые всегда были отвратительны святому мужу. Мы отсчитываем святой Деве молитвы и приветствия; лучше бы мы отсчитывали ей в угоду сломленное самодовольство, подавленные страсти, прощение обид. Вот какие песни приятны матери Христовой, вот чем можно заслужить милость обоих. Мясник. И больной в опасности скорее вспоминает Роха или Дионисия[430], чем Христа — единственное спасение человеков. И даже те, кто толкует с кафедры Святое писание, которое без наития свыше никому нельзя ни понять правильно, ни с пользою преподать, предпочитают взывать к помощи Богородицы, чем к самому Христу или к духу Христову. А кто посмеет хоть заикнуться против этого обычая, признанного похвальным, навлечет на себя подозрение в ереси. Но похвальнее был древний обычай, которого держатся Ориген, Василий, Златоуст, Киприан, Амвросий, Иероним, Августин: к духу Христову они взывают постоянно, Богородицу о подмоге не молят ни разу. И никто не гневается на людей, которые дерзнули переменить столь святой обычай, почерпнутый из учения Христа и апостолов, из примера святых отцов. Рыбник. Подобное заблуждение владеет многими монахами, которые твердо уверены, что Бенедикт к ним благосклонен, покуда они носят его плащ и капюшон; впрочем, я не думаю, чтобы этот муж носил когда-либо такое просторное и дорогое платье. А гнева Бенедикта они не опасаются, даже если жизнь их не имеет ничего общего с жизнью святого Бенедикта. Мясник. Кто не снимает пепельного цвета рясы и веревочного пояса, тот Франциску родной брат. Но сравни жизнь того и другого — нет ничего более несхожего. Я говорю о большинстве францисканцев, не о всех подряд. И это применимо к любому из орденов. Превратные суждения порождают превратные упования и дурные соблазны. Пусть только выйдет на люди францисканец в кожаном поясе, потерявши случайно свою веревку, или августинец в шерстяном поясе, или пусть выйдет распоясанный, кто обычно подпоясан, — какое поднимется возмущение, какие страхи, что беременные выкинут, если увидят это зрелище! И из-за таких пустяков какой ущерб братской любви, какая черная ненависть, какая ядовитая вражда! Против этого громко предупреждает господь в Евангелии и не менее усердно — апостол Павел; против этого надо бы ополчиться богословам и проповедникам. Рыбник. Конечно, но многим среди них выгодно, что народ именно таков, каков он есть, да и государи тоже, и епископы. А иные — · так и сами ничуть не умнее народа; иные же умнее, но скрывают свой ум, больше заботясь о собственном чреве, чем о Христе. Вот и получается, что народ, совершенно развращенный превратным и суждениями, уповает на то, в чем явная опасность страшится того, в чем опасности никакой, предается отдыху, когда надо идти вперед, устремляется туда, откуда следует отступать. И если ты пробуешь хоть сколько-нибудь расшатать эту дурную постройку, раздаются крики, что ты вызываешь мятеж; как будто это мятеж, когда с помощью лучших лекарств пытаешься исцелить больного, которого долго пользовал невежественный врач, обратив недуг чуть ли не во вторую натуру. Но довольно жалоб — все равно им нет конца. И потом опасно, как бы народ не проведал о нашем разговоре и не сложил новую поговорку, насчет того, куда занеслись рыбник с мясником. Мясник. А я отвечу старинною поговоркой: Часто и зеленщик взмолвит разумное слово. Недавно я рассуждал о том же самом за обедом, и, как назло, случился подле какой-то оборванец, вшивый, бледный, сморщенный, усохший, на голове три волоса, как разевает рот, чтобы заговорить, зажмуривает глаза. Оказалось, что это богослов. Он обозвал меня учеником Антихриста и много еще чего наболтал. Рыбник. Ну, а ты что? Онемел? Мясник. Я ему пожелал хоть крошку здравого смысла в гнилых мозгах, если только вообще у него есть мозги. Рыбник. Хотелось бы послушать и эту историю, всю по порядку. Мясник. Услышишь, если придешь ко мне позавтракать в четверг. Будет телятина — отбивная, запеченная в тесте, такая нежная, что хоть не жуй, а высасывай. Рыбник. Приду, но на том условии, чтобы в пятницу ты завтракал у нас. Ты убедишься, что не всегда рыбники кормятся тухлою рыбой, — можешь не сомневаться. Похороны  Маркольф. Федр Маркольф. Откуда, Федр? Не из пещеры ли Трофония[431]? Федр. Почему ты так решил? Маркольф. Потому что ты печален, взъерошен, не-прибран, мрачен — против обыкновения. Словом, нисколько не оправдываешь своего имени[432]. Федр. Кто пробудет долгое время в мастерской медника, чернеет лицом. Стоит ли удивляться, если, столько дней пробыв подле двух умирающих, а после проводивши их в могилу, я сегодня грустнее обыкновенного? Особенно когда оба были мне очень дороги? Маркольф. О ком ты говоришь? Федр. Ты знал Георгия Балеарского? Маркольф. Только по имени. В лицо не знал. Федр. Другой тебе вовсе незнаком. Звали его Корнелий Монтий, и нас много лет связывала самая тесная дружба. Маркольф. Мне ни разу не случалось видеть, как человек умирает. Федр. А мне — чаще, чем хотелось бы. Маркольф. Верно ли, что смерть так страшна, как толкуют люди? Федр. Путь к смерти тягостнее, чем сама смерть. И кто выкинет из души этот страх перед нею и ее образ, освобождает себя от большого зла. Коротко сказать, все мучительное, что есть и в болезни, и в смерти, переносится намного легче, если целиком предаться воле божьей. Что же до ощущения смерти в миг, когда душа уже отделяется от тела, я думаю, его либо нет вообще, либо оно едва различимо: природа заранее усыпляет и притупляет все чувства. Маркольф. Мы родимся, совсем ничего не чувствуя. Федр. Зато мать чувствует. Маркольф. Почему ж умираем не так же точно? Почему богу было угодно сделать смерть такой мучительной? Федр. Роды он пожелал сотворить тяжелыми и опасными для матери, чтобы она горячее любила ребенка, а смерть пожелал сделать ужасной для каждого, чтобы люди не налагали на себя руки. Ведь и теперь-то сколько самоубийств — что же было бы, если бы в смерти не заключалось ничего ужасного, как по-твоему? Всякий раз, когда хозяин высек бы слугу или даже отец — несовершеннолетнего сына, когда жена рассердилась бы на мужа, или погибло богатство, или приключилось еще что-нибудь, тягостное для души, люди тотчас бросались бы к петле, к мечу, к реке, к обрыву, к яду. А жестокость смерти заставляет дорожить жизнью, в особенности когда вспоминаешь, что жизни стоит только покинуть пас — и ни один врач ее не вернет. Впрочем, как не все рождаются одинаково, так не все одинаково и умирают. Иных без промедления избавляет скорая смерть, иные долго и медленно чахнут. Одержимые сонною болезнью и укушенные аспидом погружаются в сон и умирают, не помня себя. Однако я пришел к выводу, что нет смерти настолько жестокой, чтобы ее нельзя было перенести, если ты решил уйти мужественно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |

|||||||